Морские сражения часть 4

- Опубликовано: 21.05.2025, 13:58

- Просмотров: 11074

Содержание материала

Морские сражения

Часть 4

Раздел создан на основании книги «Sea warfare» ангийских историков...

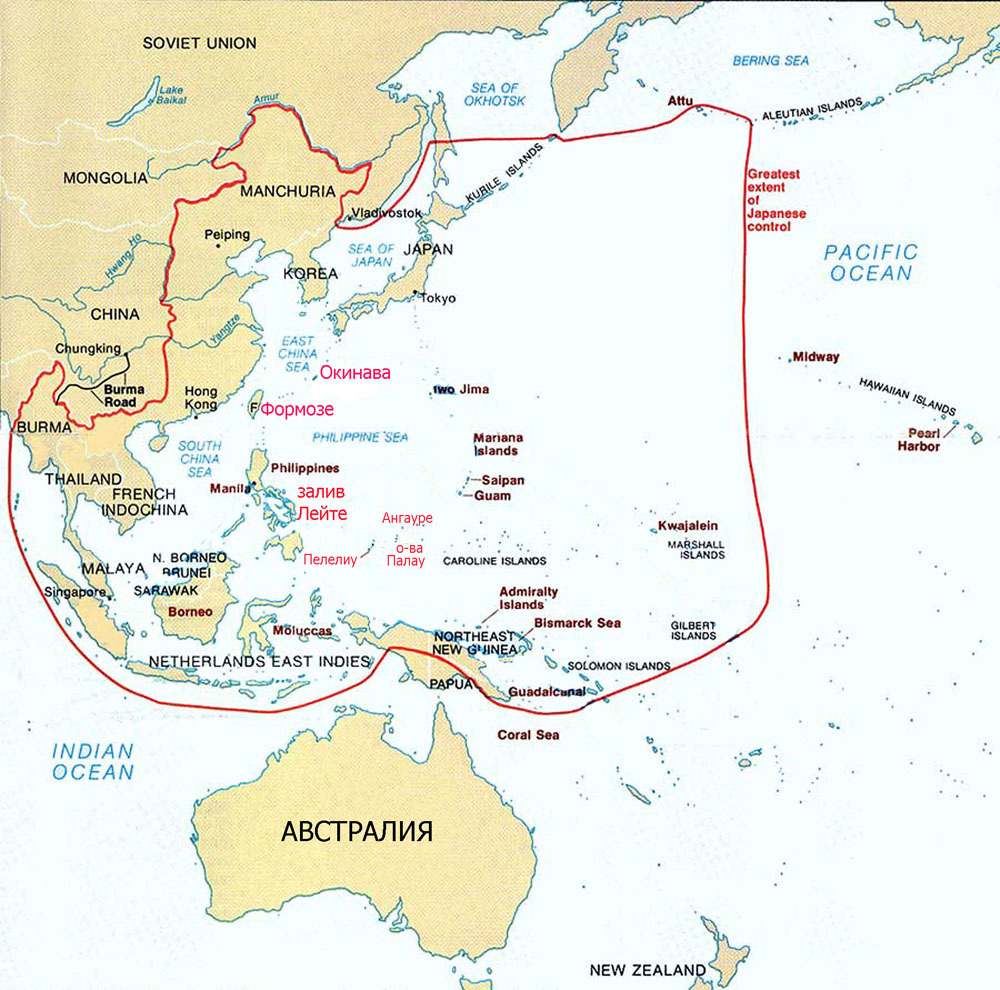

Ответное сражение на Филиппинах и в заливе Лейте

В течение 1944 года Макартур вел ожесточенную кампанию, чтобы достичь своей заветной цели — победы на Филиппинах. Это вовлекло флот в масштабное и решающее сражение в заливе Лейте, которое практически покончило с Императорским флотом Японии. Но флотам союзников пришлось выдержать натиск еще одного страшного оружия — фанатичных, самоубийственных камикадзе. Война явно приближалась к концу, но кровопролитие было очень далеко от завершения.

Филиппины, цель Макартура, были следующей целью. Но сначала нужно было провести ряд предварительных авиаударов и высадок. Адмирал Хэлси (Halsey) сменил Спрюэнса, и флот теперь назывался Третьим флотом; авианосцы Митчера были Оперативной группой 38. В сентябре Хэлси (Halsey) нанес удар по Филиппинам, уничтожив 200 японских самолетов, потеряв всего восемь своих. Он увидел, что можно будет отказаться от многих предварительных операций и высадиться прямо в Лейте в Центральных Филиппинах!

Уильям Фредерик «Булл» Хэлси-младший (William Frederick "Bull" Halsey Jr.) (30 октября 1882 г. – 16 августа 1959 г.) был адмиралом ВМС США во время Второй мировой войны. Он является одним из четырех офицеров, достигших звания пятизвездного адмирала флота ВМС США, другими были William Leahy, Ernest J. King, и Chester W. Nimitz.

Президент Рузвельт, премьер-министр Черчилль и объединенные начальники штабов, собравшиеся в Квебеке, согласились, как и Нимиц и Макартур. Лейте будет захвачен в середине октября.

Тем временем Макартур без труда захватил Моротаи, небольшой остров к югу от Филиппин, который хотели использовать в качестве взлетно-посадочной полосы, в то время как морские пехотинцы и солдаты Нимица высадились на Пелелиу и Ангауре на островах Палау к востоку от Филиппин. Это было трудное дело и заняло некоторое время. Более полезным было то, что Улити, незащищенный атолл в Северных Каролинских островах, был захвачен, а его лагуна немедленно стала использоваться флотом. Хэлси отплыл оттуда в начале октября и последовательно нанес удары по японским авиабазам на Окинаве, Лусоне и Формозе, уничтожив в процессе около 350 японских самолетов, что стоило его силам 89 сбитых самолетов и ни одного потопленного корабля. Два крейсера были повреждены японскими авиационными торпедами и они становились для Тоёде в качестве приманки. Последний отправил самолеты, включая частично обученные авиагруппы авианосцев, но не корабли, и поврежденные крейсеры добрались до безопасного места.

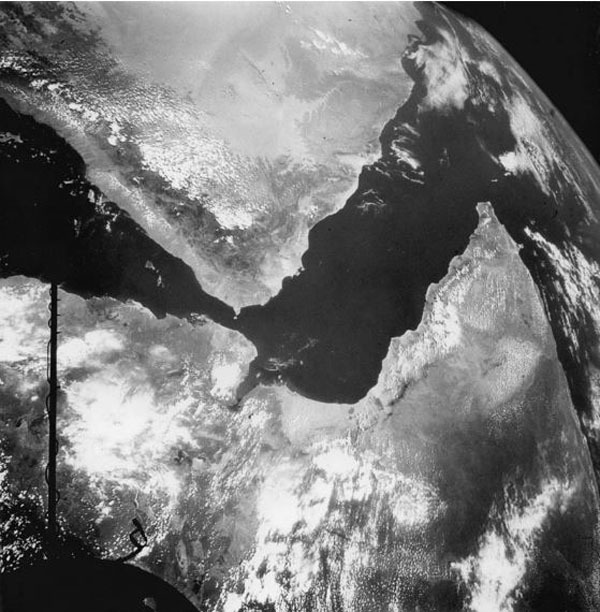

Место действий...

Макартур вернулся на Филиппины 20 октября, и к концу того дня более 60 000 американских солдат высадились на Лейте.

Японский ответ был мощным. Он состоял из четырех отдельных эскадр, каждая из которых находилась под командованием вице-адмирала. Вице-адмирал Одзава был главным командующим, но на практике каждый из командующих руководил своими силами, мало обращая внимания на других. Японские авианосцы находились в домашних водах, линкоры и крейсеры — в водах Юго-Восточной Азии. Захват Филиппин американцами грозил вечный раскол и лишить топлива для кораблей на севере, так и боеприпасов и припасов — для кораблей на юге.

Ракеты устремляются к берегу с переоборудованных десантных кораблей во время вторжения на Пелелиу в сентябре 1944 года.

Ложные авианосцы Одзавы

У Одзавы было четыре авианосца, но, имея на палубе всего 116 самолетов, управляемых неопытными летчиками, он мог служить лишь приманкой, чтобы отвлечь американские авианосцы, пока нетронутые линкоры и крейсеры уничтожали транспорты Макартура в заливе Лейте. В итоге большинство транспортов высадили свои войска, выгрузили груз и ушли до того, как японцы смогли провести атаку.

Вице-адмирал Дзисабуро Одзава (1886 —1966) был адмиралом Императорского флота Японии во время Второй мировой войны. Одзава занимал несколько важных должностей на море на протяжении всего конфликта (Южный экспедиционный флот, 3-й флот, 1-й мобильный флот и Объединённый флот)

В дополнение к своим авианосцам у Одзавы было два старых линкора, три легких крейсера и девять эсминцев. Они вышли из Внутреннего моря вечером 20-го октября. Два дня спустя Такео Курита покинул залив Бруней, Борнео, с пятью линкорами, десятью тяжелыми крейсерами, двумя легкими крейсерами и 15 эсминцами. Сёдзи Нисимура покинул залив Бруней в тот же день, что и Курита, с парой старых линкоров, тяжелым крейсером и четырьмя эсминцами. Киёхидэ Сима уходил с островов Рюкю с двумя тяжелыми крейсерами, легким крейсером и четырьмя эсминцами. Всего 64 корабля. Также было 300 самолетов, как на палубах Одзавы, так и на базирующихся на Лусоне и Формозе.

Пока Одзава спускался к северо-востоку от Филиппин, стараясь быть как можно заметнее, остальные приближались через Южно-Китайское море. Нисимура, с Симой в кильватере, прошли через море Сулу к проливу Суригао, южному входу в залив Лейте. Курита поплыл к западу от Палавана, по пути к проливу Сан-Бернардино, откуда он мог выйти на юг за Самар и затем в залив Лейте.

Подводные лодки сделали четыре отдельных отчета о наблюдении за продвижением Одзавы и два отчета о Симе. Пока Курита находился к западу от Палавана 23 октября, ПЛ USS «Dace» (SS-247) потопила его флагман, тяжелый крейсер «Atago», и повредила однотипный «Takao». ПЛ USS «Darter» (SS-227) потопила еще один однотипный, «Maya», хотя она сама вскоре потерпела крушение на рифе. USS «Dace» спасла своих людей. Так что американское командование хорошо представляло себе, что будет дальше.

Вице-адмирал Томас К. Кинкейд, командующий Седьмым флотом, имел не только сотни десантных кораблей, необходимых для высадки армии Макартура, но и десятки военных кораблей, необходимых для их сопровождения, а затем обеспечения войск огнем и непосредственной авиационной поддержкой. В число военных кораблей входило шесть старых линкоров, а также эскортные авианосцы, тяжелые и легкие крейсеры, эсминцы и эскортные эсминцы.

Томас Кассин Кинкейд (Thomas Cassin Kinkaid) (3 апреля 1888 г. – 17 ноября 1972 г.) был адмиралом ВМС США, известным по службе во время Второй мировой войны. Он создал себе репутацию «боевого адмирала» в авианосных сражениях 1942 года и командовал войсками союзников в кампании на Алеутских островах.

Никакого истребительного прикрытия для Куриты

Адмирал Хэлси, командующий Третьим флотом, который в то время состоял почти исключительно из оперативной группы 38 Митчера, отвечал за защиту сил вторжения от морских атак и за уничтожение как можно большего количества вражеского флота. У Хэлси было восемь авианосцев и восемь легких авианосцев, около 800 самолетов на палубе, а также шесть линкоров и значительное количество крейсеров и эсминцев. Его корабли были в четырех оперативных группах, одна под вице-адмиралом Джоном С. Маккейном, а другие под контр-адмиралами Фредериком К. Шерманом, Джеральдом Ф. Боганом и Ральфом Э. Дэвисоном. Все работали усердно, и группа Маккейна, включавшая три авианосца и два легких авианосца, возвращалась в Улити для отдыха, ремонта и пополнения. Другие оперативные группы были развернуты к востоку от Лусона и Самара, Шерман на севере, Дэвисон на юге, Боган между ними.

Место событий...

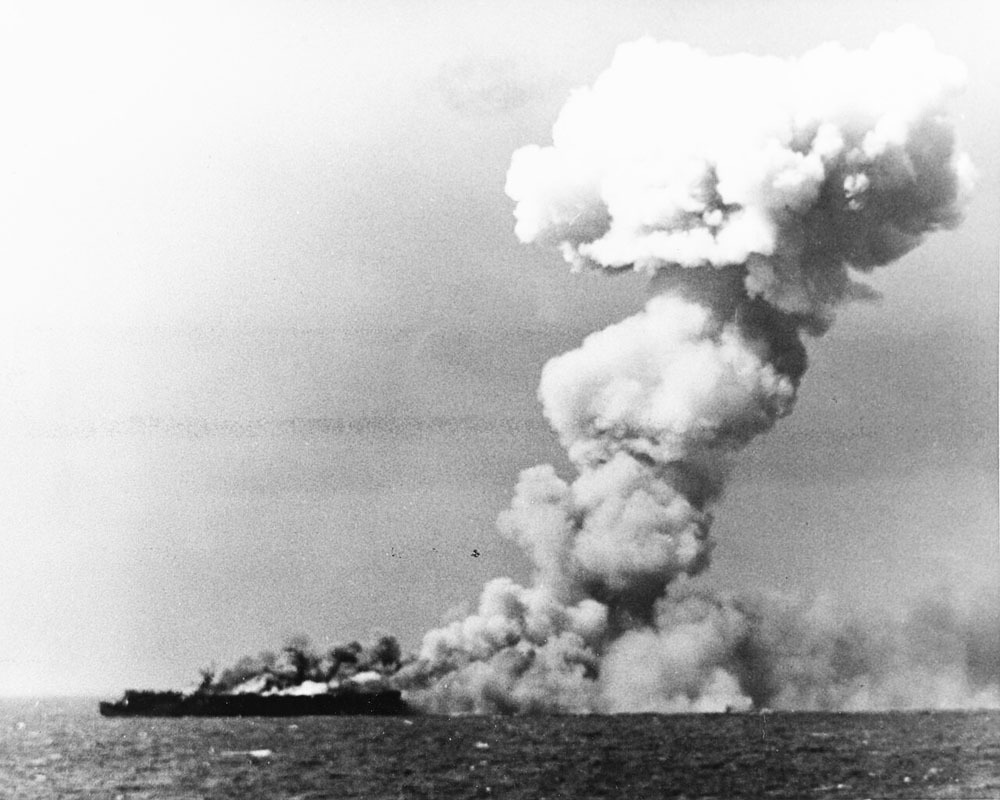

На следующее утро, 24 октября, японские самолеты с Лусона атаковали группу Шермана. Большинство самолетов были сбиты, но один попал в легкий авианосец «Princeton». Этот корабль был так сильно поврежден, что в конечном итоге взорвался и его пришлось потопить. Взрыв привел к сотням жертв на борту крейсера «Birmingham», который собирался взять «Princeton» на буксир. Эсминец также был поврежден. Одзава также нанес удар по кораблям Шермана, но потерял большую часть своих самолетов и не добился ни одного попадания.

Пожар на авианосце «Princeton» к востоку от Лусона, 24 октября 1944 г.

Тем временем южная группа на «Enterprise» Дэвисона обнаружила и атаковала силы Нисимуры, но без особого результата, в то время как 42 самолета из «Intrepid» и «Cabot» из группы Bogan совершили первую за день атаку на Куриту в море Сибуян, между Миндоро и Лусоном.

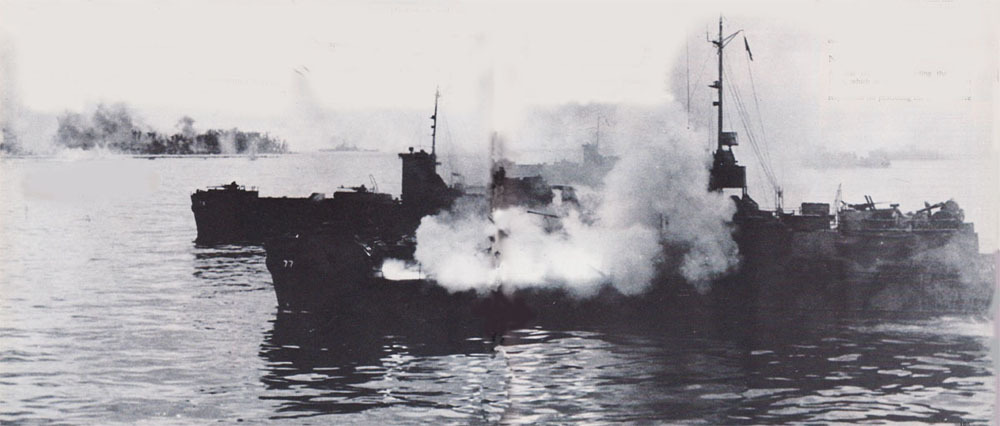

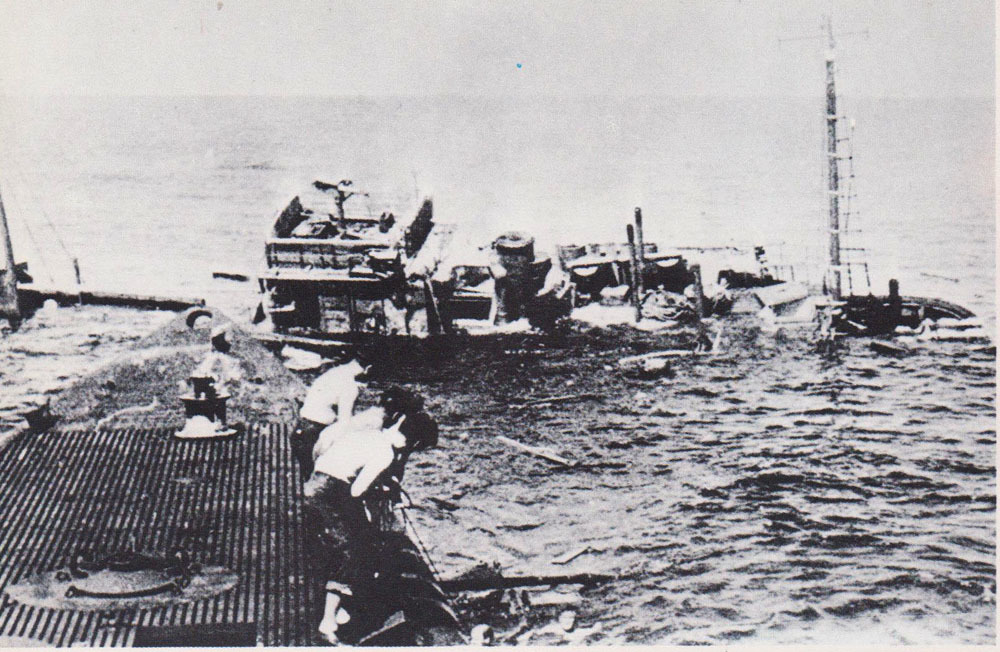

Матросы крейсера "Birmingham" готовятся помочь авианосцу "Princeton" как раз перед тем, как последний взорвался в битве в заливе Лейте, 24 октября 1944 года

Последний надеялся на прикрытие истребителями с аэродромов на Филиппинах, но этого так и не произошло. «Intrepid» совершил вторую атаку, имея 35 самолетов. Днем новые «Lexington» и «Essex» из группы Sherman атаковали 68-ми самолетами. Меньшая атака была позже предпринята теми же двумя кораблями, а затем по одной «Enterprise» и «Franklin» из группы Davison и «Intrepid» и «Cabot» из группы Bogan. В результате всех этих усилий огромный линкор «Musashi» был потоплен, тяжелый крейсер «Myoko» был настолько поврежден, что его пришлось отправить обратно в Сингапур, и несколько других кораблей были поражены. Но самое главное, Курита, как было замечено, повернул обратно на запад.

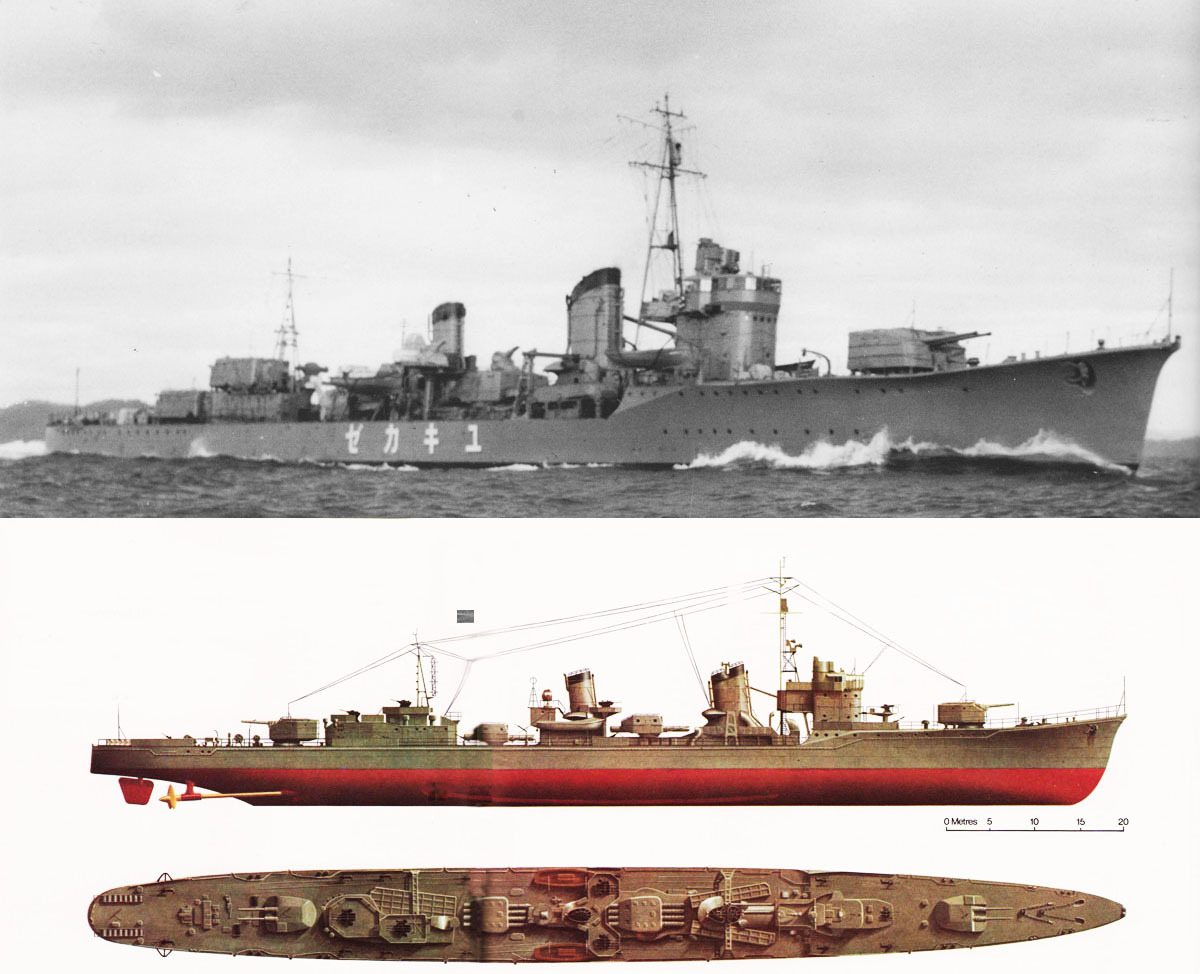

«Yukikaze»

Корабли класса Kagero являются типичными крупными эсминцами, построенными японцами в 1920-х и 1930-х годах, чтобы превзойти любой иностранный эсминец на плаву. Yukikaze участвовал почти во всех сражениях на Тихом океане, но пережил войну, не получив ни одного попадания. Водоизмещение: 2033 тонны Вооружение: шесть 5-дюймовых орудий DP, восемь 24-дюймовых TT Механизмы: двухвальные редукторные турбины, 52 000 л. с. скорость - 35 узлов

Хэлси отправляет все свои корабли

Как раз в это время были замечены фиктивные авианосцы Одзавы. Это было то, чего ждал Хэлси. Он приказал всем трем оперативным группам, а также Маккейну, которые еще не достигли Улити, направиться на север к Одзаве. Они должны были нанести удар как можно скорее следующим утром. Ничего не осталось для охраны пролива Сан-Бернардо. Но, без ведома Хэлси, когда больше не было воздушных атак, Курита снова повернул на восток к проливу. Ночные разведчики с «Independence» дали некоторое предупреждение об этом, но Хэлси проигнорировал эти сообщения. Курита прошел через пролив Сан-Бернардино в полночь. Ни одного американца, который мог бы это заметить, там не было.

Первое сражение а проливе Лейте 22-25 октября 1944 года

Тем временем Нисимура продвигался вверх по проливу Суригао. Тридцать девять торпедных катеров группами по три последовательно доложили о его продвижении и атаковали его, но не добились ни одного попадания. В колонне Нисимура были — четыре эсминца, линкоры «Yamashiro» и «Fuso» и тяжелый крейсер «Mogami». Флаг был на «Yamashiro». В 03:00 было безлунно, темно и спокойно. Затем пять американских эсминцев выпустили торпеды, которые разорвали «Fuso» на две части, потопили один из эсминцев Нисимуры и повредили «Yamashiro» и два других эсминца. Еще шесть эсминцев атаковали..., снова поразили «Yamashiro» и добили один из покалеченных эсминцев.

Второе сражение в заливе Лейте - сражение в проливе Surigano, 24 октября 1944 года

Флагман «Mogami» и эсминец продолжили путь. Впереди них было шесть старых американских линкоров, восемь крейсеров и девять эсминцев, все под командованием вице-адмирала Джесси Б. Олдендорфа, который командовал всеми силами США в проливе в ту ночь. Они были вооружены в основном снарядами, подходящими для поддержки войск на берегу, а не для поражения бронированных кораблей. Но у японцев было только два бронированных корабля, один из них был серьезно поврежден, когда американские корабли открыли по ним огонь в 03:51. «Yamashiro» пылал от начала до конца, «Mogami» был сильно поврежден, когда оставшиеся американские эсминцы выпустили свои торпеды. «Yamashiro» затонул вместе со своим адмиралом; другие корабли скрылись на юг.

Японская бомба взрывается около авианосца Hancock во время атаки на Формозу в октябре 1944 года

Адмирал Сима, в 60 милях за кормой Нисимуры, столкнулся с моторными торпедными катерами, и его легкий крейсер, старый «Abukuma», был тяжело поврежден одной из их торпед. Он поплыл дальше, увидел стрельбу и пылающие корпуса впереди и, выпустив торпеды с большого расстояния, отступил. Один из его крейсеров, «Nachi», столкнулся с пылающим «Mogami», но получил лишь незначительные повреждения. Действительно, за исключением «Abukuma», его корабли не получили больше повреждений, когда они добрались до безопасного места. Изуродованный «Abukuma» был потоплен на следующий день армейскими бомбардировщиками B-24.

Линкор «Nagato» на переднем плане и крейсер класса «Nachi» (либо «Myoko», либо «Haguro») на заднем плане, замеченные в проливе Таблас, направляющиеся к проливу Сан-Бернардино в ходе подготовки к битве в заливе Лейте. «Nagato» и «Haguro» сражались в битве при Самаре, в которой оба выжили. «Haguro» был поражен торпедой во время наступления и был вынужден вернуться в Сингапур для ремонта.

Авианосцы прячутся под дождем

Ольдендорф отправил крейсеры вниз по проливу. Они добили эсминец, снова ударили по «Могами», а затем были отозваны. Затем потрепанный японский крейсер был атакован самолетами с эскортных авианосцев контр-адмирала Т. Л. Спрага. Его экипаж был снят другими кораблями, прежде чем он затонул.

Когда солнце взошло 25 октября, шесть американских эскортных авианосцев, прикрытых тремя эсминцами и четырьмя эскортными эсминцами, направлялись на север, в пятидесяти милях к востоку от Самара. Они были самой северной из трех подобных целевых групп, предназначенных для поддержки войск и защиты десантных кораблей от атак с воздуха и подводных лодок. Командовал этими кораблями контр-адмирал К. А. Ф. Спраг в заливе Фэншоу. Другими кораблями были «Saint Lo», «White Plains», «Kalinin Bay», «Kitkun Bay» и «Gambier Bay». Эти корабли едва ли имели половину скорости авианосца и имели только около трети количества самолетов. Некоторые из их самолетов были в воздухе, когда силы Куриты появились прямо по курсу.

Второе сражение в заливе Лейте - сражение при Samar, 25 октября 1944 года

Спраг немедленно повернул на восток против ветра, чтобы запустить самолеты, и приказал своим кораблям развивать максимальную скорость и выпускать дым, чтобы скрыться. Они прятались в каждом пятне дождя, которое могли. Пока их самолеты, вооруженные всем, что было под рукой, с ревом взлетали с палубы, эскортные корабли — эсминцы «Hoel», «Heerman» и «Johnston», а также эскортные эсминцы «Dennis», «John C. Butler», «Raymond» и «Samuel B. Roberts» — атаковали противника.

Курита на огромном линкоре «Ямато» приказал начать генеральную атаку. Его корабли, линкоры «Nagato», «Kongo» и «Haruna», восемь крейсеров и одиннадцать эсминцев, устремились вперед, полагая, что атакуют одну из оперативных групп Хэлси, состоящую из больших авианосцев и крейсеров. Они прошли мимо Спрэга и заставили его уйти на юг, подальше от ветра. Всплески от их огромных снарядов возвышались над маленькими авианосцами, и иногда снаряд глубоко вонзался в цель.

Эскортный авианосец «Ommaney Bay» горит в море Сулу.

Застигнутые врасплох яростной атакой пилотов Спрэга, которые использовали бомбы, торпеды, ракеты и пулеметы, и когда их оружие закончилось, совершали холостые заходы; сбитые с толку атакой сопровождающих эсминцев, которые выпускали торпеды в изобилии и стреляли из орудий по всему, что было видно; корабли Куриты не смогли приблизиться к своим целям. Вскоре помощь осажденным кораблям Спрэга пришла с самолетов двух других групп эскортных авианосцев.

Где линкоры?

Спустя почти три часа Курита внезапно изменил курс и, в конце концов, направился обратно в пролив Сан-Бернардино. Он потерял тяжелые крейсеры «Chokai» и «Chikuma», а вскоре и «Suzuya», в то время как «Kumano» был поврежден. Это была высокая цена за потопление «Gambier Bay», «Johnston», «Hoel» и «Samuel B. Roberts». Были поврежденные корабли с обеих сторон.

Тяжёлый крейсер «Nachi» подвергся атаке самолётов адмирала Хэлси в Манильском заливе, 5 ноября 1944 года. В конце концов корабль был потоплен.

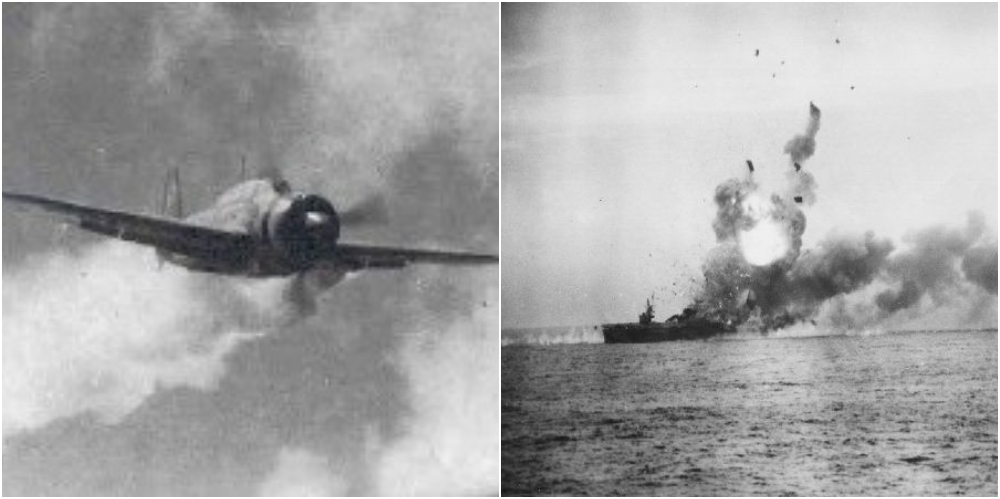

Битва не закончилась, когда противоборствующие стороны потеряли друг друга из виду. Американские самолеты с авианосцев продолжали атаковать корабли Куриты. Японские самолеты с берега атаковали американские корабли. И теперь японцы применили самое страшное оружие морской войны — самолет-смертник, или камикадзе. Один из них уничтожил авианосец «Saint Lo».

Другие повредили «Kalinin Bay» и «Kitkun Bay». Южная группа эскортных авианосцев также была атакована камикадзе, серьезно повредив «Suwanee» и «Santee». Последний также был торпедирован скрывающейся подводной лодкой I56, но она выжила.

25 октября 1944 года авианосец «Сент-Луис», эскортный авианосец ВМС США во время Второй мировой войны, стал первым крупным военным кораблем, затонувшим в результате атаки камикадзе.

В этот момент Хэлси, мчавшийся на север, приближался к Одзаве у мыса Энганьо, северо-восточной точки Лусона. Ночные поисковые самолеты отслеживали японцев, которые также направлялись на север, и на рассвете десять авианосцев Хэлси запустили 180 самолетов. Они потопили легкий авианосец «Chitose» и эсминец. Второй налет повредил легкий авианосец «Chiyoda» и старый легкий крейсер «Tama». К этому времени Хэлси получал вызовы о помощи от «Sprague» и «Kinkaid», но он двигался дальше. Однако он послал пять авианосцев Маккейна, которые все еще находились далеко на юго-востоке, на помощь «Kinkaid». Девяносто восемь пилотов Маккейна, вылетевших с расстояния в 340 миль — слишком далеко — атаковали корабли Куриты, которые к тому времени уже отступали. С их легкими бомбовыми нагрузками они нанесли небольшой урон, а второй удар 53 самолетов не нанес сильных потерь.

Второе сражение в заливе Лейте - сражение у мыса Engano, 25 октября 1944 года

Адмирал Нимиц, прочитав сообщения в Перл-Харборе, затем спросил Хэлси, где находятся быстрые линкоры, которые, как все предполагали, охраняют пролив Сан-Бернардино. Хэлси, имея корабли Одзавы всего в 42 милях, развернул свои шесть линкоров и направился с ними на юг вместе с тремя авианосцами Богана. К тому времени, как они добрались до пролива Сан-Бернардино, было уже слишком поздно. Курита прошел.

Два корабля идут рядом, чтобы помочь LST справиться с пожаром, вызванным попаданием камикадзе.

Митчер, оставшийся позади с семью авианосцами, продолжил путь на север. Он запустил 160 самолетов и потопил большой «Zuikaku». Еще один удар покончил с меньшим «Zuiho». После того, как последний удар ничего не дал, он послал несколько крейсеров вперед и потопил поврежденный Chiyoda и эсминец. Позже «Tama» стал жертвой подводной лодки, но остальные корабли Одзавы вернулись домой.

Камикадзе — все, что осталось

На следующее утро, 26 октября, корабли Куриты, теперь уже вернувшиеся в море Сибуян, все еще едва находились в пределах досягаемости самолетов Богана и Маккейна. Последние нанесли сильный удар и потопили легкий крейсер «Noshiro» и эсминец. Японская транспортная группа, перевозившая 2000 солдат в залив Ормок на западном побережье Лейте, была атакована эскортными авианосцами, которые потопили старый легкий крейсер «Kinu» и еще один эсминец. Японские камикадзе снова ударили по «Suwanee», но он отказался сдаваться.

Вы можете увидеть гордость на лицах этих молодых японских камикадзе, которые были обучены быть пилотами-смертниками, которые просто врезались на своих самолетах, загруженных взрывчаткой, дополнительным топливом и специальными ракетами, во вражеские корабли.

Битва за залив Лейте закончилась. Американцы были в море, готовые к новым сражениям. Японцы были разбиты и бежали. Американцы потеряли семь кораблей — легкий авианосец, два эскортных авианосца, подводную лодку, два эсминца и эскортный эсминец. Японцы потеряли 26 кораблей — два больших и два легких авианосца, три линкора, шесть тяжелых и четыре легких крейсера и девять эсминцев. Никогда больше японский авианосец не выйдет в море на боевое задание, и только один раз это сделает линкор.

Некогда грозные крейсеры и эсминцы были сведены к остаткам — например, только четыре из первоначальных 18 тяжелых крейсеров все еще были на плаву и годны к бою. Подводные лодки давно были разбиты. Только «Камикадзе», базировавшиеся на берегу, где их отсутствие летного мастерства не было бы непреодолимым недостатком, остались в Императорском флоте Японии.

Поскольку им было трудно строить аэродромы, береговые летчики генерала Кенни не могли взять на себя ответственность за установление контроля над филиппинским воздухом или поддержку войск и судов снабжения. Поэтому этим должны были заниматься пилоты авианосцев «Хэлси» и «Кинкейда». В начале ноября «Хэлси» атаковал аэродромы и гавани Лусона, потопил тяжелый крейсер «Nachi» в заливе Манила и уничтожил более 400 самолетов.

Тем временем японцы возродили Токийский экспресс, чтобы доставить войска в залив Ормок. Самолеты, торпедные катера, небольшие канонерские лодки и эсминцы участвовали в американских усилиях по прекращению этого трафика. Авианосцы Хэлси уничтожили один конвой из пяти транспортов и четырех эсминцев с 10 000 солдат на борту. Еще один удар потопил легкий крейсер «Kiso» и пять эсминцев. Многие японские самолеты были уничтожены, но авианосцы «Intrepid», «Cabot», «Lexington», «Franklin» и «Belleau Wood» были поражены камикадзе и нуждались в ремонте.

Бойцы «Божественного ветра»

Японцы ничего не могут сделать

7 декабря Кинкейд высадил войска в заливе Ормок, и некоторое время обе стороны бок о бок доставляли подкрепления. Восемь дней спустя американцы вторглись на остров Миндоро, чтобы получить аэродромы для поддержки следующей высадки в заливе Лингайен.

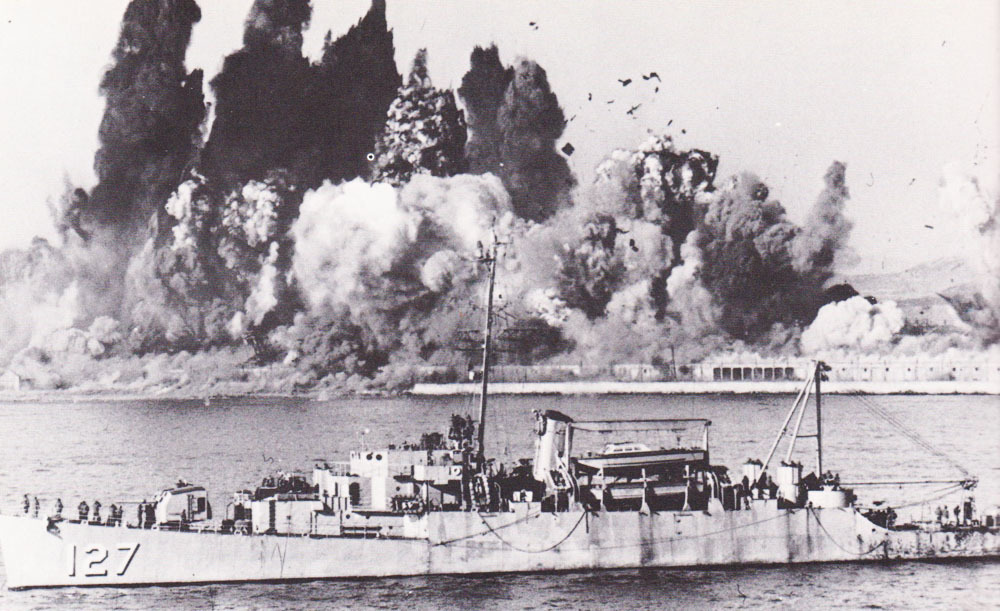

Битва в заливе Lingayen 1945 г. Frank Norton

Битва в заливе Лингайен, которая вывела армию Макартура на дорогу в залив Манила, произошла 9 января 1945 года. Она была мрачной. К 13 января, когда были использованы все камикадзе, было поражено 44 корабля, хотя только два, включая эскортный авианосец «Ommaney Bay», были потеряны. Австралийский тяжелый крейсер «Australia» получил пять попаданий, в результате чего погибло 116 человек.

Оккупированный японцами Сайгон под атакой авианосных самолетов Хэлси.

Остальная часть Филиппин и части Борнео были захвачены и освобождены без дальнейших серьезных потерь для ВМС США.

В декабре тайфун потопил три эсминца Хэлси и уничтожил 146 самолетов. 10 января оперативная группа 38, теперь под командованием вице-адмирала Маккейна, с почти полностью заполненными истребителями, летными палубами, вошла в Южно-Китайское море, дав Формозе хорошую пощечину.

Легкий авианосец тяжело переворачивается во время тайфуна в декабре 1944 года, который стоил адмиралу Хэлси трех эсминцев и 146 самолетов.

Оперативная группа и ее танкеры провели десять дней в этом море, окруженном удерживаемой японцами землей. Не потеряв ни одного своего корабля, она потопила 300 000 тонн японского судоходства и уничтожила 600 японских самолетов. После полного разгрома ее флота конец Японии был явно виден.

Авианосец «Хэнкок» и флагман «Нью-Джерси» продираются сквозь бурные воды.

Победа от Рангуна до Хиросимы

К концу 1944 года нехватка нефти стала для японцев решающей. Американские подводные лодки продолжали свои успехи против торгового и военного судоходства. Королевский флот восстановил свои позиции в азиатских водах, и жесткое наступление с островами и наступление по суше в сторону Японии продолжались неустанно. Отчаянные атаки камикадзе унесли много кораблей и жизней, а гигантский Ямато сделал свой последний знаменитый поход напрасным. Японский флот был окончательно уничтожен как сила в разрушительных атаках на корабли в Куре и Кобе. Затем атомная бомба вынудила Японию капитулировать (?admin), что было уместно подписано на линкоре «Миссури» в сентябре.

В феврале 1945 года японское правительство начало прилагать усилия по прекращению войны. Они работали через Советский Союз, который все еще был нейтрален. Но японцы не знали, как положить конец войне, а Советы не помогали. Поэтому война продолжалась, достигнув пика смертей и разрушений с атаками японских камикадзе на корабли США и союзников и американскими огневыми налетами на японские города.

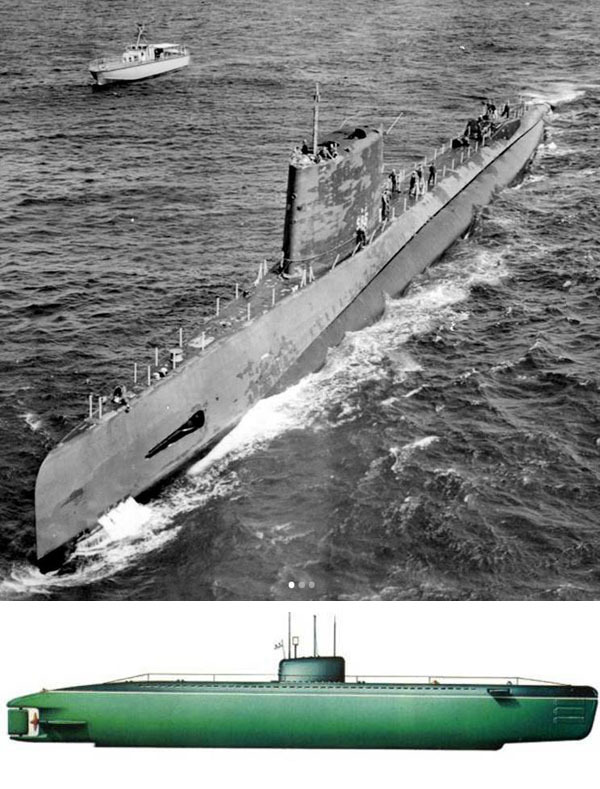

К январю 1945 года американские подводные лодки потопили большинство торговых судов Японии. В оставшиеся месяцы они передали все большую часть своей работы береговым и авианосным самолетам, которые могли наносить удары по судоходству в портах и мелководным местам, куда не могли добраться подводные лодки. Но, главным образом в результате их работы, нефть не достигала Японии после марта. Японское судоходство все еще осуществлялось по внутренним маршрутам и через Японское море в Корею. Поэтому в июне девять подводных американских лодок преодолели большие минные поля, чтобы войти в это море. Они потеряли одну из своих, но потопили 28 судов. Другие подводные лодки взяли на себя разведывательные и спасательные задачи; В ходе выполнения последней задачи они спасли 380 летчиков, чьи поврежденные B-29S не смогли вернуться на свои аэродромы после бомбардировки целей в Японии.

В то время как морские пехотинцы проносятся мимо на десантных судах, старый линкор «Теннесси», ветеран Перл-Харбора, стреляет из своих двенадцати 14-дюймовых орудий по японским укреплениям на Иводзиме, 19 февраля 1945 г.

В конце марта B-29S взяли на себя, в качестве побочной работы, минирование японских прибрежных вод и проливов, тем самым помогая усилиям подводных лодок по удушению империи, не вызывая смерти или разрушений на берегу. Подводные лодки также продолжили свою работу против того, что осталось от японского флота. В апреле «Charr» и «Gabilan» потопили «Isuzu», один из последних легких крейсеров Японии, к югу от Борнео.

Подводные лодки также потопили пару эсминцев и около 40 эскортных кораблей в 1945 году. В июне британская подводная лодка «Trenchant» потопила тяжелый крейсер «Ashigara» около Суматры, а в конце июля британцы загнали пару своих сверхмалых подводных лодок в гавань Сингапура, где они обездвижили уже поврежденный тяжелый крейсер «Takao».

Подводный флот Японии предпринял последнее наступление в июле, и один из его кораблей, I58, потопил 29 июля тяжелый крейсер «Индианаполис». Последний корабль, погибший вместе с 800 членами его команды, стал последним крупным кораблем, потопленным с обеих сторон во время Второй мировой войны.

Битва за Иводзиму

На театре военных действий в Индийском океане у Командования союзников в Юго-Восточной Азии было две стоящие цели — Рангун и Сингапур. Обе лучше всего было взять с помощью десантных операций. К счастью для союзников, с середины 1943 года их верховным главнокомандующим на театре военных действий был адмирал лорд Луис Маунтбеттен, выдающийся британский десантный командир. Но хотя у него была огромная армия и вспомогательные воздушные силы в Индии и Бирме, у него было мало флота. В конце концов был собран значительный флот, но его крупные авианосцы вскоре были отозваны для операций в Тихом океане, а обещанные десантные корабли так и не прибыли.

Чтобы занять свои мощные силы, Маунтбеттен начал сухопутную кампанию через ужасную местность и климат Бирмы. В мае 1945 года, после месяцев ожесточенных боев в джунглях, они выбили японцев из Рангуна. Ост-Индский флот под командованием адмирала сэра Артура Джона Пауэра поддерживал операции вдоль побережья, уничтожил то, что японское судоходство оставалось в Андаманском море, и обстрелял японские форпосты на Андаманских и Никобарских островах.

После победы в перестрелке с вооруженным траулером, моряки подводной лодки «Тамбор» спасают команду поверженного врага.

16 мая тяжелый крейсер «Хагуро» и эсминец попали в засаду глубоко в Малаккском проливе, устроенную пятью британскими эсминцами под командованием капитана М. Л. Пауэра, и, хотя эсминцу удалось уйти, крейсер был потоплен.

Тем временем американцы продолжали продвигаться по территории.

Примерно на полпути между Марианскими островами, где базировались бомбардировщики B-29, и их целью в Японии, на крошечном острове Иводзима находилась взлетно-посадочная полоса.

Остров Иводзима

Японские истребители, летавшие с этой полосы, преследовали бомбардировщиков. Эта полоса была нужна американцам не только для того, чтобы лишить ее японцев, но и для собственного использования, для базирования истребителей, которые могли бы сопровождать бомбардировщики, а также для использования бомбардировщиками в чрезвычайных ситуациях. Остров, представляющий собой кучу вулканического пепла длиной четыре с половиной мили, населенную всего 23 000 японских солдат, подвергся длительной бомбардировке ВВС США, дополненной обстрелами с моря.

19 февраля, после трех дней интенсивного обстрела — морские пехотинцы надеялись на десять дней — 30 000 морских пехотинцев были высажены на берег.

Морские пехотинцы поднимают припасы по черным пескам Иводзимы.

За ними должно было последовать еще много других. Так началась одна из самых тяжелых битв в истории морских пехотинцев. Только 16 марта остров был объявлен захваченным, и даже после этого бои продолжались до мая. Именно о морских пехотинцах на этом острове адмирал Нимиц сказал: «Необычайная доблесть была общей добродетелью».

800 погибли в разбомбленном «Франклине»

Участие ВМС США в этой борьбе заключалось в высадке морских пехотинцев на берег, обеспечении их боеприпасами, продовольствием и пополнением, а также в оказании непосредственной авиационной и артиллерийской поддержки. В последней роли ярко проявил себя старый линкор «Невада», ветеран Перл-Харбора и Нормандии. Японцы безуспешно пытались остановить наступление атаками камикадзе. Они серьезно повредили любимую цель японского флота, «Саратогу», и потопили эскортный авианосец «Бисмарк Си». Но это было все.

В 10:53 утра 25 октября 1944 года самолет А6М5 Zeke намеренно поразил военный корабль США USS "St. Lo" (CVE-63), выживший в битве у Samar. Камикадзе начали свою "работу".

Японцы потеряли все 23 000 человек при обороне острова. Захватив его, американцы, конечно, помогли своим бомбардировкам над Японией и спасли сотни летчиков на подбитых самолетах. Стоило ли это 7 000 убитых и 22 000 раненых, стоит спросить. Как бы то ни было, битва продолжалась гораздо дольше, чем ожидалось.

Поднятие флага на Иводзиме, на горе Сурибати

Но прежде чем всё закончилось, началось следующее вторжение — на Окинаву.

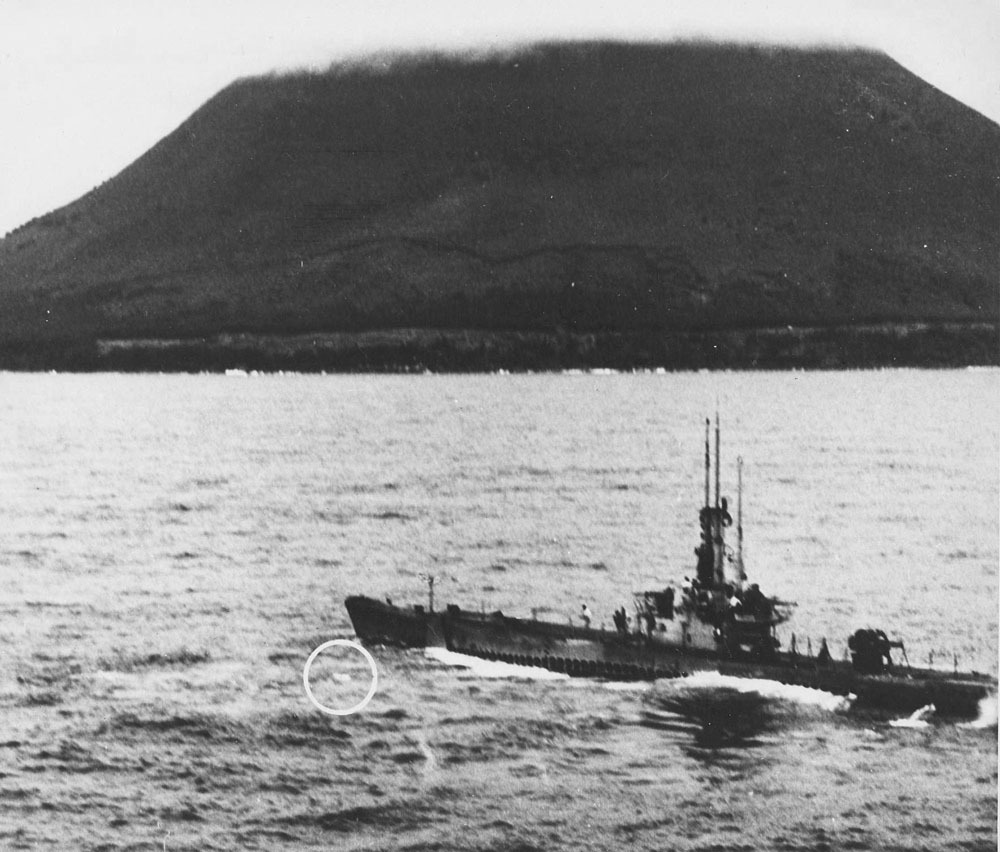

Подводная лодка, скрытая низкой облачностью, всплывает у берегов Кюсю, чтобы спасти сбитого летчика-истребителя ВВС США (обведено).

Но сначала быстроходная авианосная оперативная группа под командованием адмирала Спрюэнса и вице-адмирала Митчера совершила несколько налетов на Японию, как в феврале, так и в марте. Мартовские атаки на аэродромы Кюсю, самого южного острова Японии, дорого обошлись американцам, поскольку японские бомбардировщики повредили «Enterprise», а также новые «Yorktown» и «Wasp». Один бомбардировщик дважды попал в «Franklin», когда этот авианосец запускал свои самолеты.

Пожарные шланги извиваются по палубе «Саратоги», пока ее люди борются с пламенем, вызванным семью камикадзе и попаданиями бомб у берегов Иводзимы 21 февраля 1945 года.

В результате повреждений погибло более 800 человек на «Franklin». Но, несмотря на ранения, более серьезные, чем у любого другого корабля, пережившего Мировую войну, к концу июня ими было потоплено 21 судно, в основном в водах Окинавы, а 66 других получили серьезные повреждения. Среди потопленных не было крупных боевых кораблей, но среди поврежденных их было много.

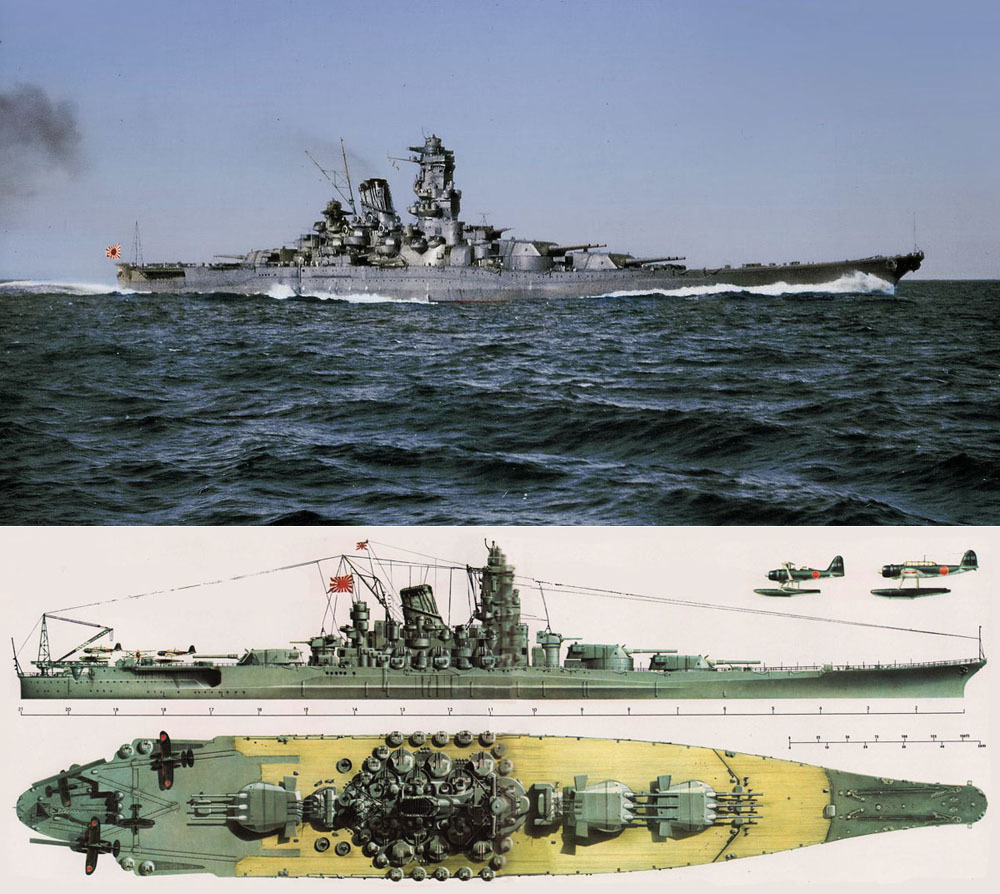

«Yamato»

«Ямато», показанный здесь таким, каким он был в 1944 году во время битвы в заливе Лейте, и Мусаси были крупнейшими линкорами, когда-либо построенными. Они несли девять 18-дюймовых орудий и имели водоизмещение 64 170 тонн. Оба были потоплены в результате мощных воздушных атак, не проявив себя в бою.

«Ямато» нес два типа разведывательных самолетов: Mitsubishi F1M2, «Пит» (‘Pete’), слева, и Aichi E13A1, «Джейк» (‘Jake’), справа.

Британские и японские моряки доказали, что они могут выстоять. Именно на Окинаве, и особенно на радиолокационных пикетных станциях, американские моряки показали, что они тоже могут выстоять. И в течение трех месяцев они терпели.

USS LST-70, на якоре у Окинавы в транспортной зоне, 2 апреля 1945 г.

Угроза смерти была всегда; действие, когда оно наступало, было интенсивным. Например, в течение часа и двадцати минут один эсминец пикета, «Laffey», подвергся 22 отдельным атакам. Он сбил восемь нападавших на него самолетов. Но еще шесть врезались в эсминец, и в него попали четыре бомбы. Более трети его людей были убиты. Но они вернули корабль домой, и он прослужил еще много лет.

Мостик был разбит камикадзе, его капитан и 76 других членов команды погибли, эсминец «Hazelwood» заплатил цену за безопасность десантных кораблей, крайних слева, стоявших на якоре у Окинавы в апреле 1945 года.

Пикеты находились на открытых постах вокруг острова, чтобы предупреждать о воздушных атаках, направленных на корабли, собравшиеся на Окинаве. Корабли находились там, чтобы поддержать армию, намеревавшуюся завоевать остров.

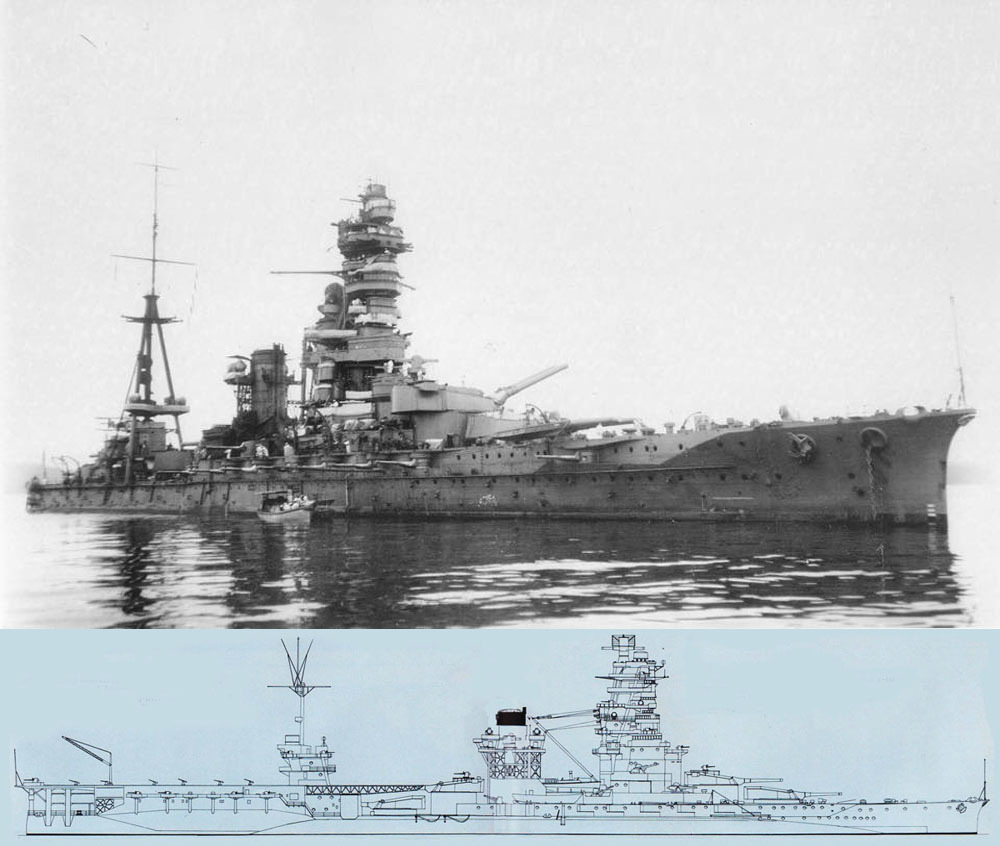

“Хюга” (“Hyuga”)

Ошеломленный потерями авианосцев у Мидуэя, японский флот переоборудовал два старых линкора в гибридные линкоры-авианосцы. Ангар, полетная палуба и две катапульты заменили две 14-дюймовые орудийные башни, и можно было перевозить 22 гидросамолета. Оба корабля приняли участие в битве в заливе Лейте и были окончательно потоплены в гавани в 1945 году. Водоизмещение: 35 200 тонн Вооружение: восемь 14-дюймовых орудий, шестнадцать 5-дюймовых зенитных орудий, 22 поплавковых самолета Машины: четырехвальные паровые турбины, 5000 л. с. скорость - 25 узлов

А завоевание острова было направлено на то, чтобы обеспечить аэродромы, гавани, склады снабжения и плацдармы для ожидаемого вторжения в Японию.

Tяжелый крейсер Tone под атакой авианосных самолетов адмирала Хэлси в гавани Куре, 24 июля 1945 года.

Окончательная капитуляция линкора

К концу июня Окинава была в руках американцев. Флот под командованием адмирала Хэлси, состоящий из пятнадцати авианосцев, вышел в море из залива Лейте 1 июля. Десять дней спустя последовал первый из серии воздушных налетов (и, начавшихся через четыре дня после этого, береговых бомбардировок) на Японию. Частично они должны были дополнить (или составить конкуренцию) атаки B-29S на промышленные объекты, а частично — потопить прибрежное судоходство и уцелевшие японские военные корабли. 16 июля к атакам присоединились британцы с тремя авианосцами.

Неподвижные из-за нехватки топлива и в значительной степени расформированные экипажи, уцелевшие военные корабли Японии были пришвартованы на мелководье. 24 июля эти корабли в Куре и Кобе во Внутреннем море подверглись атаке оперативной группы 38, которая совершила 1747 вылетов. Новый авианосец «Amagi», старые линкоры «Haruna», «Ise» и «Hyuga», тяжелый крейсер «Aoba» и легкий крейсер «Oyodo» были уничтожены или повреждены настолько сильно, что легли на дно, как это произошло с американскими кораблями в Перл-Харборе в декабре 1941 года.

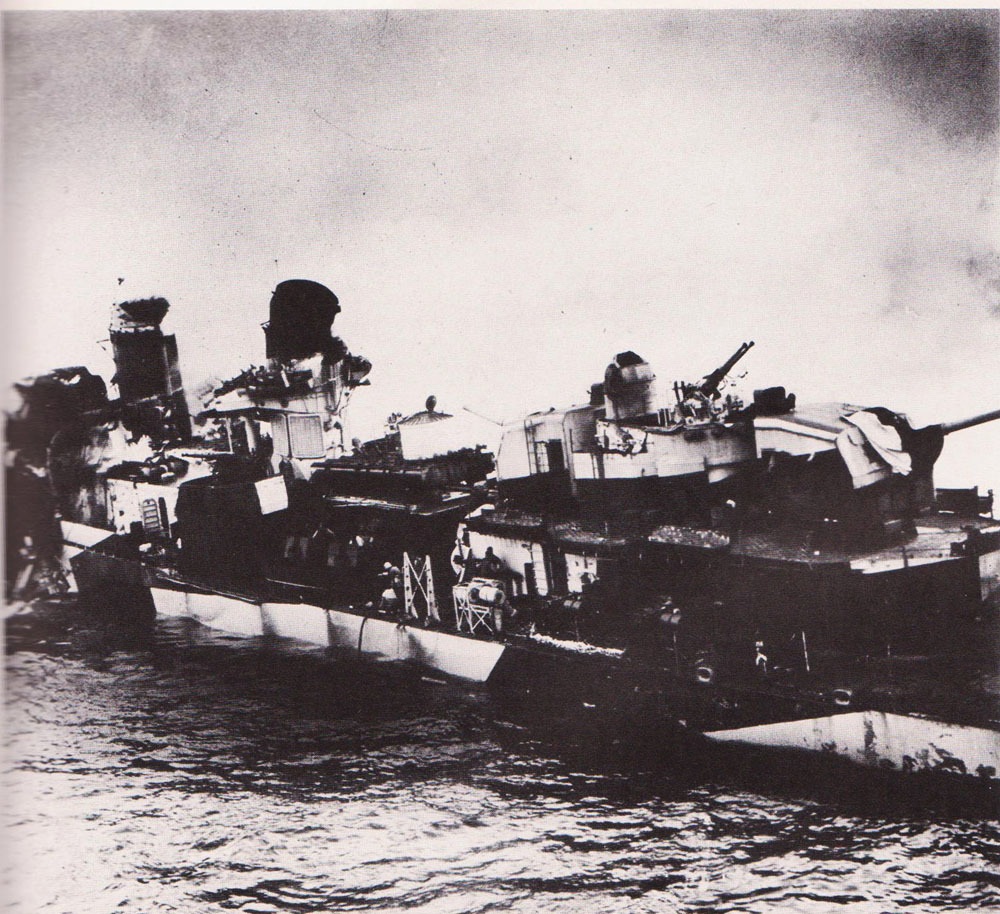

Поврежденный японский корабль в Куре... август-октябрь 1945 г.

Другие военные корабли были повреждены, а пятнадцать торговых судов и вспомогательные суда были потоплены. 28 июля были потоплены тяжелый крейсер «Tone» и восемь вспомогательных судов.

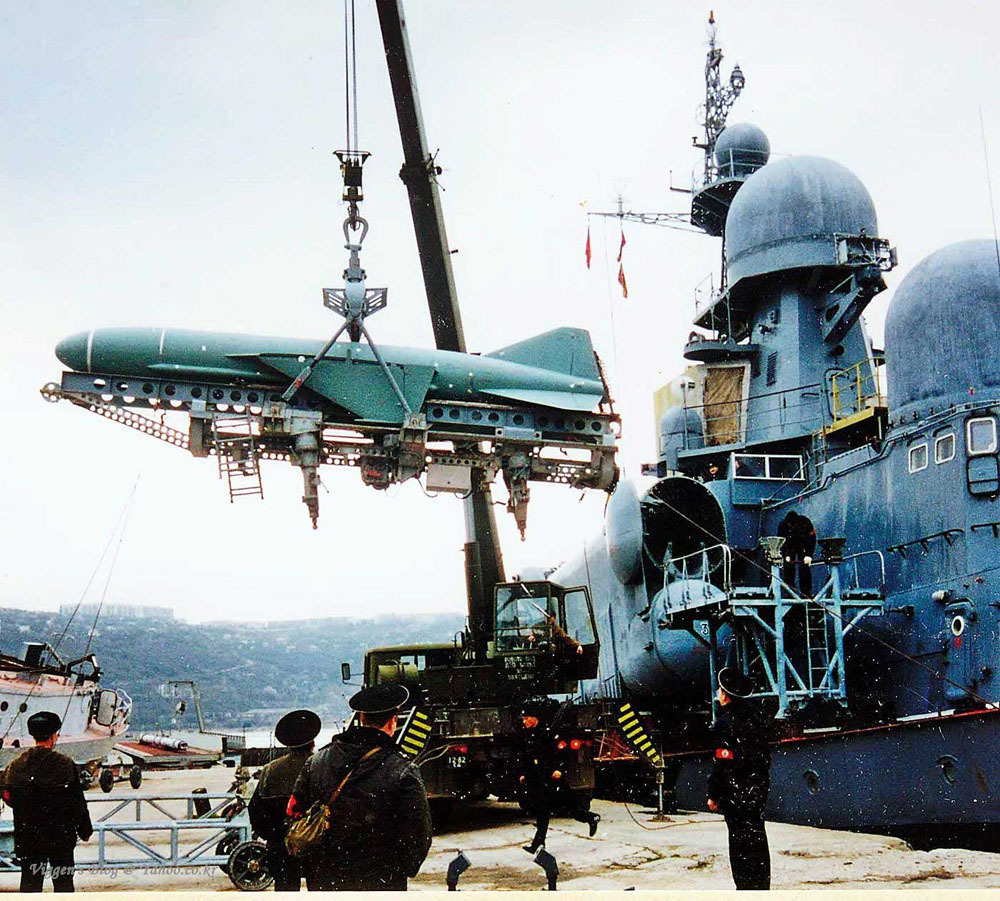

6 августа над Хиросимой была взорвана атомная бомба. Еще одна была взорвана 9 августа над Нагасаки. В тот же день Советский Союз объявил войну Японии. Самолеты и торпедные катера советского Тихоокеанского флота атаковали японские суда в корейских водах, а на северо-восточном побережье Кореи были осуществлены высадки морского десанта в поддержку наступающей советской армии.

Советский Союз объявил войну Японии...

Тем временем оперативные группы 37 и 38 продолжали наносить удары по японским кораблям и аэродромам до 15 августа, когда адмирал флота Нимиц приказал им прекратить боевые действия. Однако в течение еще десяти дней советские военно-морские силы проводили десантные атаки на южный Сахалин и Курильские острова, все из которых были успешными, несмотря на, в некоторых случаях, сильное сопротивление.

3 сентября война, начавшаяся шесть лет назад на Польской равнине, официально завершилась на палубе американского линкора «Миссури», стоявшего на якоре в Токийском заливе. Ни кайзер, ни Наполеон не были бы удивлены таким финалом.

Война окончена. Японскую делегацию по капитуляции встречает на палубе «Миссури» представитель генерала Макартура. Безоговорочная капитуляция была объявлена 15 августа и подписана на камне 2 сентября

Мировая роль морской мощи

Годы после Второй мировой войны стали свидетелями противостояния и конфликта двух идеологий. В те годы флоты Западного альянса нашли важные роли, которые они могут играть по всему миру. Они принимали участие в гуманитарных операциях, в повседневной защите национальных интересов, в миротворческих операциях и в вооруженных конфликтах. В морях вокруг Кубы в 1962 году они умело продемонстрировали ключевую роль морской державы в мировых делах. Но, несмотря на постоянную потребность в военно-морских силах, экономика серьезно ограничила размер флотов западных держав, в то время как флот России неуклонно расширялся.

Окончание Второй мировой войны привело к резкому сокращению численности двух основных флотов — Соединенных Штатов и Великобритании. К 1946 году они списали, продали иностранным флотам или коммерческим компаниям или, в некоторых случаях, вернули довоенным коммерческим владельцам около 3000 кораблей под именами... и вспомогательных судов — в это число не вошли тысячи десантных кораблей и судов, патрульных катеров, тральщиков, малых вспомогательных судов и т. д., которые были известны только по номерам.

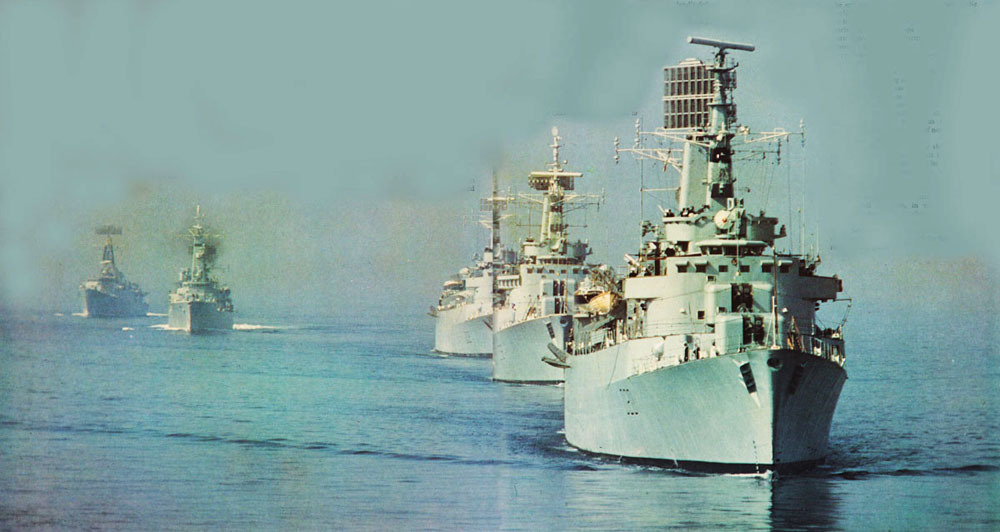

Два британских фрегата класса «Leander» маневрируют в компании. Противолодочные эскортные корабли, подобные этим, являются самым многочисленным типом военных кораблей в современных флотах, заменяя эсминцы в качестве универсального судна.

(слева) HMS «Scylla» (F71) был фрегатом класса «Leander» Королевского флота (RN). Он был построен на верфи Devonport Royal Dockyard, последний фрегат RN, построенный там по состоянию на 2016 год. «Scylla» был введен в эксплуатацию в 1970 году, выведен из эксплуатации в 1993 году в соответствии с вариантами изменений и затоплен как искусственный риф в 2004 году у залива Уитсэнд, Корнуолл.

(справа) HMS "Juno" был фрегатом класса «Leander» Королевского флота (RN). Как и остальные корабли этого класса, «Juno» был назван в честь мифологического персонажа. Он был построен Thornycroft в Woolston, Hampshire.

«Juno» был запущен 24 ноября 1965 года и введен в эксплуатацию 18 июля 1967 года.

Устаревание; сокращение численности личного состава военного времени, поскольку гражданская промышленность требовала рабочей силы для восстановительных работ; необходимость экономии военных расходов, а также необходимость помочь малым странам возместить потери, понесенные их флотами в войне, — все это означало резкое сокращение числа введенных в эксплуатацию кораблей в американском и британском флотах. Но также не было заметной угрозы, которая могла бы бросить вызов англо-американскому господству на морях.

Огромные военно-морские силы победивших союзников в 1945 году быстро сократились, поскольку старые корабли были списаны, а новые корабли выведены из эксплуатации для высвобождения рабочей силы.

Однако еще до того, как конфликт на Дальнем Востоке прекратился, стало очевидно, что на мировой сцене появился новый фактор, который должен был заполнить вакуум, образовавшийся после поражения нацизма и японского империализма — международный коммунизм. Первые признаки этого были видны в Греции, где шла ожесточенная гражданская война между коммунистами и их противниками. Вследствие этого Соединенные Штаты в конце 1940-х годов начали формировать то, что должно было стать Шестым флотом в Средиземном море, чтобы помочь обеспечить выживание хрупкого цветка демократии в Греции.

Шестой флот США — оперативный флот американских военно-морских сил, дислоцирующийся в Средиземном море.

Штаб-квартира флота долгое время располагалась в Гаэте в Италии, однако с 2004 г. штаб-квартира флота перенесена в Неаполь. Перенос был связан с тем, что с этого времени штаб Шестого флота действует как единая организация со штабом Американских морских сил в Европе.

До этого восточное Средиземноморье было в основном британской ответственностью с крупными британскими силами в Египте, Ливии, Греции и на Мальте. Таким образом, британский флот должен был первым пострадать от враждебности коммунистов, когда два британских эсминца наткнулись на немаркированное минное поле в 1946 году в проливе Корфу между этим островом и материком в южной части Адриатики. Один корабль, «Sawnarez», пришлось сдать на слом, и было много человеческих жертв. В конце концов, требование Великобритании о компенсации от албанского правительства, чье судно установило поле, было поддержано Международным судом в Гааге, хотя компенсация так и не была выплачена.

Советская «война по доверенности»

Инцидент в проливе Корфу ознаменовал начало того, что можно было бы назвать «войной по доверенности» Советского Союза против Запада. Поставляя оружие и деньги националистическим движениям, Кремль видел способ, с помощью которого, с небольшими затратами для себя и без политического вмешательства, которое возникло бы, если бы были задействованы российские военнослужащие, он мог бы расширить свою империю и влияние к неудобству западных держав.

Для коммунистов растущий национализм во всем мире был идеальным средством, и часто националистам не требовалось большого побуждения, чтобы противостоять одной или нескольким западным державам — обычно к смущению последних, которым была отведена роль злодея в Организации Объединенных Наций и в других местах.

1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика (КНР) со столицей в Пекине. Она была сразу признана Советским Союзом и восточноевропейскими странами «народной демократии». В связи с этим Советский Союз поставил в Совете Безопасности ООН вопрос о замещении места Китая в этой организации, занимаемого пока представителем Китайской Республики гоминдана, представителем КНР. 13 января 1950 года представитель СССР в ООН Яков Малик потребовал созыва Совета Безопасности и предложил ему соответствующую резолюцию.

Никаких реальных шансов на её принятие не было. Чан Кайши был верным союзником США, и те не собирались предоставлять его место в ООН своим противникам, «марионеткам Москвы».

В ответ на отклонение советской резолюции Яков Малик зачитал заранее заготовленную речь, в которой обвинил США в «поощрении беззакония» в этой международной организации и заявил о том, что впредь, пока место Китая в ООН не займёт представитель КНР, СССР бойкотирует сессии Генеральной Ассамблеи и заседания Совета Безопасности ООН.

В Центральной Америке Британия в течение нескольких лет сталкивалась с рядом требований Гватемалы о передаче колониальной территории Британского Гондураса этому государству, и это привело к тому, что крейсеру и фрегатам на Вест-Индийском участке приходилось время от времени перебрасывать в колонию небольшое количество войск. Британские фрегаты в конце 1940-х годов также были призваны помогать поддерживать закон и порядок в западноафриканских колониях, а затем предотвращать поддерживаемый коммунистами захват Британской Гвианы.

Однако Средиземноморье оставалось главным проблемным местом. Военный поток еврейских беженцев в Палестину превратился в поток, когда жертвы Гитлера или те, кто выжил в концентрационных лагерях, начали искать новую жизнь. Но для того, чтобы интегрировать этих новых поселенцев в то, что все еще было государством со значительным арабским населением, британцы настояли на контроле этого потока, и поэтому британскому флоту пришлось выполнять неприятную задачу по отслеживанию и возвращению на Кипр и в другие места судов с нелегальными иммигрантами.

Перед Королевским флотом стояла неприятная задача — остановить нелегальных еврейских беженцев, пытавшихся проникнуть в Палестину в 1947-48 годах.

К 1948 году плотина была прорвана, и возникновение нового государства Израиль ускорило то, чего боялись британцы — войну между арабскими державами и израильтянами. Действия Великобритании по отказу от ответственности за Палестину должны были вызвать ненависть к Западу среди арабов и привести к дальнейшим проблемам, имеющим прямое значение для морских коммуникаций Запада. Но к 1949 году мировое внимание было приковано к Дальнему Востоку, в то время как в Китае националисты вели — и явно проигрывали — гражданскую войну с коммунистами.

Драматический забег «Amethyst»

Западные торговые суда, пытавшиеся прорваться через блокаду националистов в удерживаемые коммунистами порты, такие как Шанхай, Кантон и Сватоу, подвергались бомбардировкам, обстрелам и иногда захватывались националистами, а британским и американским военным кораблям приходилось время от времени сопровождать торговые суда. В апреле 1949 года британский фрегат «Amethyst», направлявшийся вверх по реке Янцзы, чтобы занять место сторожевого и коммуникационного судна для иностранного сообщества в Нанкине, был обстрелян и серьезно поврежден китайскими коммунистами. Три месяца спустя он совершил драматический побег ночью вниз по реке в безопасное место, но инцидент показал, что западные военные корабли больше не могли играть никакой роли в реках Китая — задачу, которую они регулярно выполняли на протяжении более 50 лет, за исключением периода японской оккупации.

HMS «Аметист» прибывает в Гонконг, 3 августа 1949 г.

К 1950 году гражданская война в Китае закончилась, и коммунисты полностью контролировали ситуацию. В Средиземноморье негодование против Великобритании из-за нового государства Израиль выплеснулось в 1951 году, когда Египет потребовал вывести все британские войска из зоны Суэцкого канала. Частые забастовки и беспорядки означали, что британскому флоту пришлось держать этот великий международный водный путь открытым. Дальше на восток, в Иране, правительство доктора Моссадыка захватило западные нефтяные интересы, и здесь британскому флоту тоже пришлось защищать жизни западных граждан и в конечном итоге эвакуировать их в безопасное место.

В 1949 году Россия продемонстрировала, что у нее есть атомная бомба. Это, вместе с первыми намеками на растущую флотилию подводных лодок Кремля и появлением первых из их новых крейсеров, построенных после войны, привело, среди прочего, к сближению Соединенных Штатов, Канады и большинства западноевропейских держав в Организации Североатлантического договора. Масштабные военно-морские учения быстро стали широко разрекламированной частью деятельности Организации.

Интересно получается... после вышенаписанного... Организация Североатлантического договора, НАТО, Североатлантический Альянс - основан 4 апреля 1949 года в США... а в августе 1949 года на заводе «В» были изготовлены детали из высокочистого металлического плутония для первой советской атомной бомбы. А успешное испытание первой советской атомной бомбы РДС-1 было проведено 29 августа 1949 года ровно в 7:00 утра на построенном полигоне в Семипалатинской области Казахстана. Оно держалось в тайне. Так как, создание советской атомной бомбы, повлияло на создание НАТО? (admin)

Массовое военно-морское перевооружение

Конфронтация, возникшая в результате новой политики России, направленной на угрозу агрессии и поддержку восстания, стала известна как «холодная война» (это СССР «организовал» «холодную войну»? (admin)). Это, а также открытая агрессия в Корее, заставили и Британию, и Америку вывести большое количество военных кораблей из консервации, в которой они пролежали около пяти лет. В 1951 году около 150 британских военных кораблей были введены в эксплуатацию из резерва, а в Соединенных Штатах их было еще больше. В том же году британцы ввели масштабную программу военно-морского перевооружения, в рамках которой было заказано около 300 кораблей, в основном тральщиков.

Окончание войны в Корее привело к некоторому замедлению темпов военно-морского перевооружения, хотя по всему миру все еще оставалось много проблемных областей. В Малайе британские войска вели пятилетнюю кампанию против китайских коммунистических террористов, и в этой кампании военно-морские силы сыграли свою роль, в основном выполняя обязанности по бомбардировке и доставке грузов в отдаленные районы. Первые британские военные вертолеты, пилотируемые и эксплуатируемые ВМС и купленные на средства США в рамках Программы взаимной оборонной помощи, использовались в Малайе, хотя в 1952 году австралийский флот стал первым, кто последовал примеру ВМС США и использовал вертолеты в море с авианосца. В боевых действиях в Малайе также участвовали корабли как австралийского, так и новозеландского флота.

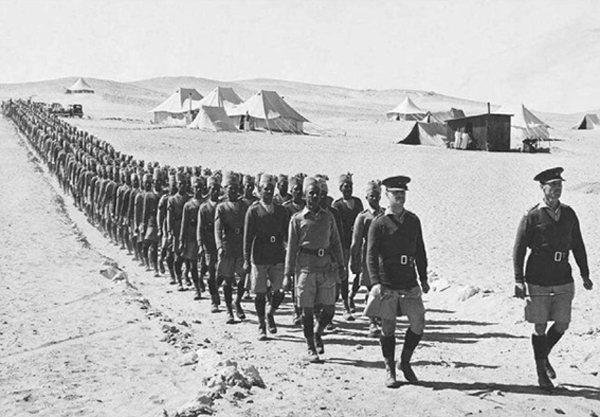

Индийские солдаты под руководством британских командиров развернуты в Суэцком канале

К 1954 году британские войска покинули зону Суэцкого канала в Египте, а два года спустя президент Насер захватил канал как египетское национальное достояние. Великобритания и Франция ответили мощными авианалетами с последующим высадкой морского десанта. Несмотря на последующие политические последствия, военная сторона операции увенчалась полным успехом, и в течение нескольких дней британские войска достигли Исмаилии на полпути вниз по каналу к Красному морю. Соединенные Штаты, опасаясь, что это может привести к более общему конфликту, оказали значительное давление как экономически, так и политически, и операция была остановлена. Затем была проведена масштабная спасательная операция под американским контролем, чтобы очистить канал от затонувших египтянами блокпостов. В Красном море произошел один надводный бой, когда египетский фрегат был потоплен британским крейсером «Newfoundland», но в основном операция на морской стороне продемонстрировала бесценность вертолетов для нападения и способность морской авиации обеспечить практически всю необходимую воздушную поддержку для крупного десантного десанта.

Испытание силы у берегов Китая

В то время как 1956 год был годом проблем для Великобритании и Франции, два года спустя настала очередь Америки. В 1958 году китайские коммунисты захватили несколько удерживаемых националистами прибрежных островов и вынудили Вашингтон отдать приказ о массовом усилении Седьмого флота для обеспечения безопасности Формозы. На Ближнем Востоке американские морские пехотинцы высадились, чтобы обеспечить безопасность Ливана от захвата недавно образованной Объединенной Арабской Республикой Египет и Сирией, а британские военно-морские силы высадили войска в Акабе для поддержки правительства в Иордании.

В ответ на просьбу президента Ливана в 1958 году американские морские пехотинцы мирно высадились, чтобы предотвратить переворот.

В Северной Атлантике Исландия увеличила свои рыболовные лимиты, и в результате спора с британскими траулерами британскому флоту пришлось постоянно держать эсминцы и фрегаты на патрулировании, чтобы предотвратить арест траулеров исландскими канонерскими лодками.

К началу 1960-х годов в Атлантике стало очевидным новое явление. Это было растущее использование Россией разведывательных траулеров для слежки за западными военными кораблями на учениях. В то же время российский шпионаж, особенно в военно-морских областях исследований и разработок, усилился и привел к ряду сенсационных шпионских процессов, особенно в Великобритании. Западная военно-морская авиация и противолодочные методы, будучи двумя областями, в которых они явно сильно отставали, были основными целями разведывательных усилий коммунистов.

Советский разведывательный траулер «Гидрофон». USS «Lipan» преследовал его по всей американской акватории в Тонкинском заливе и Южно-Китайском море во время войны во Вьетнаме. Эти разведывательные траулеры оставались «на позиции» месяцами, пытаясь собрать как можно больше информации о боевых возможностях США. Судно было увешано антеннами.

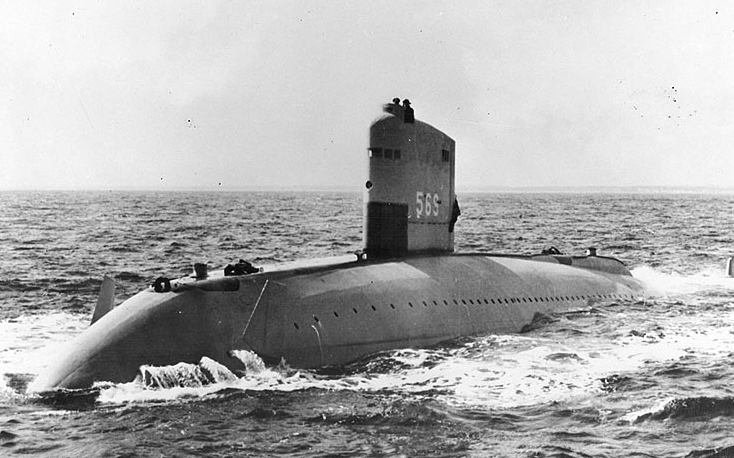

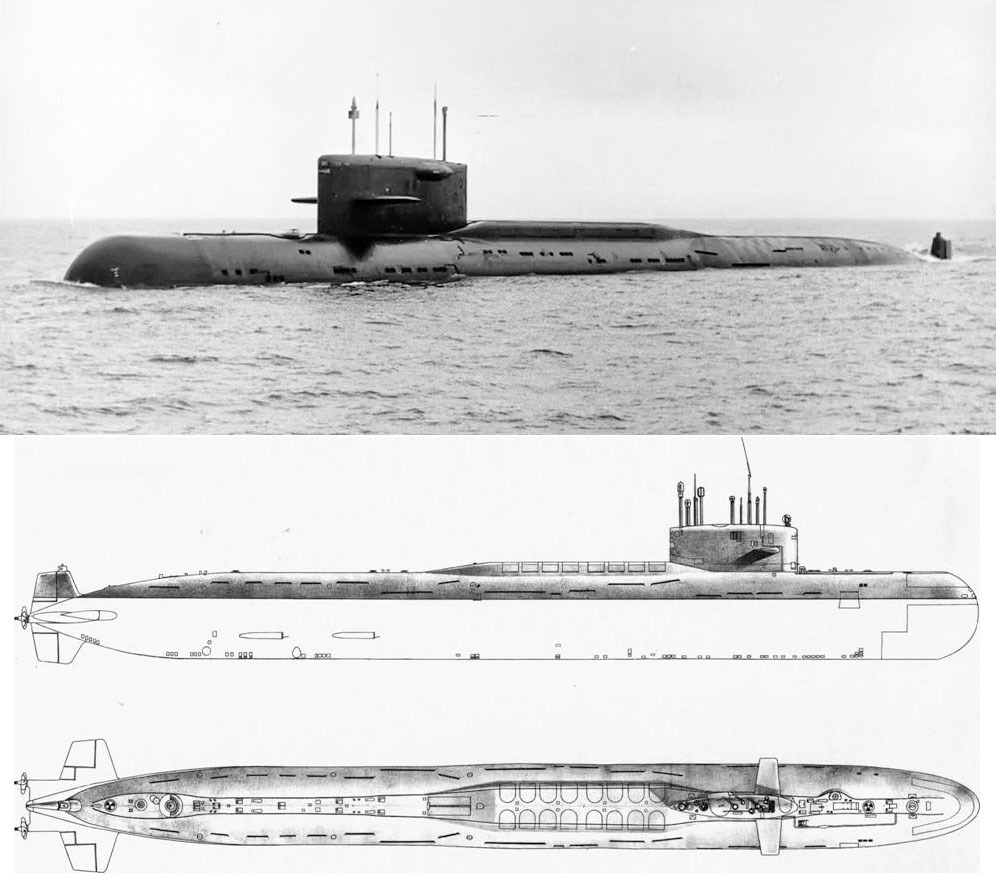

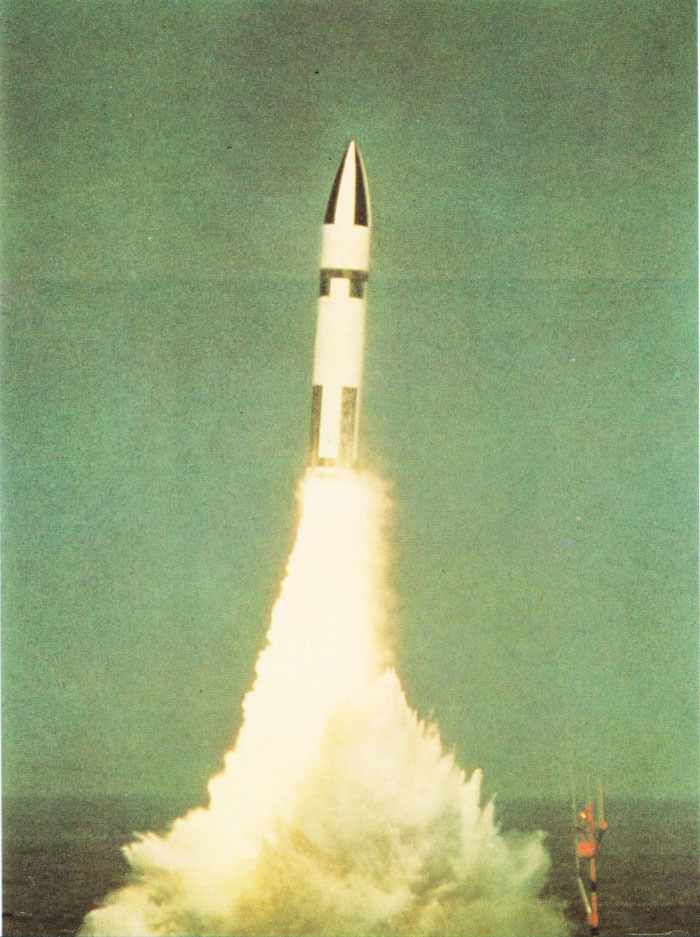

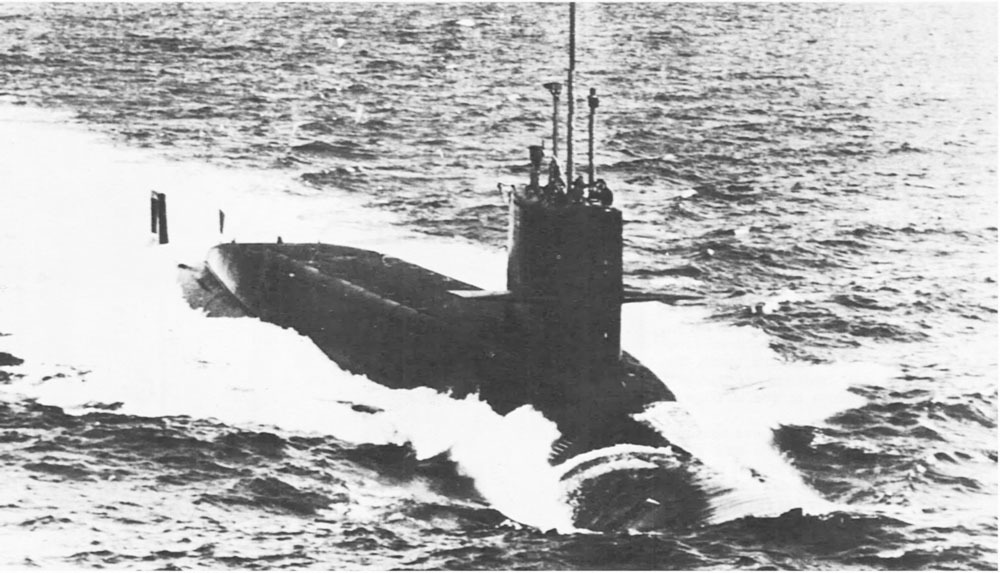

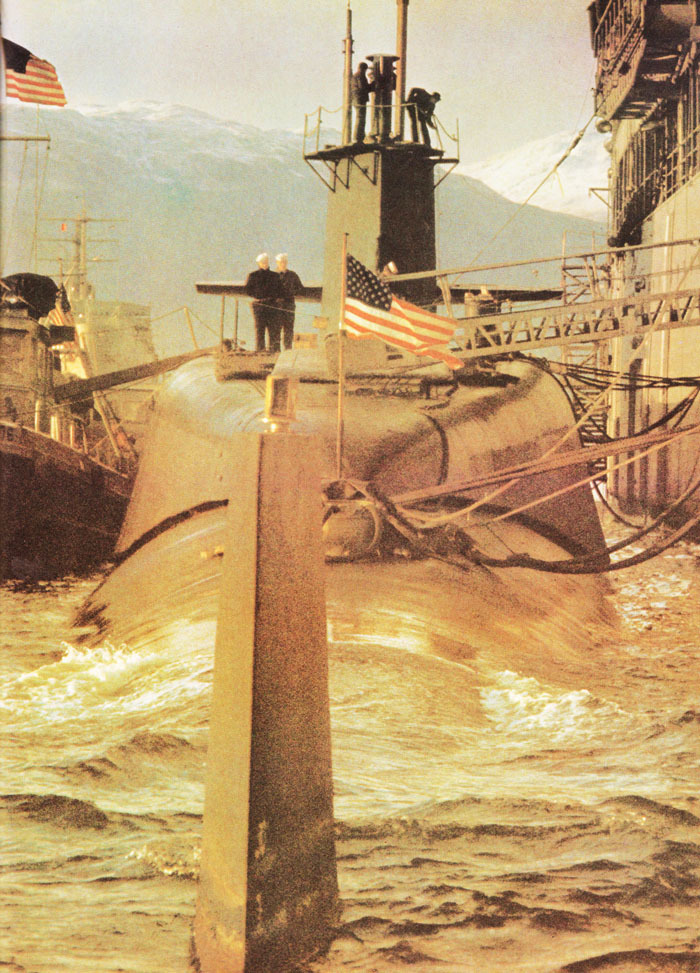

Ввод в эксплуатацию первой американской атомной ракетной подводной лодки «Polaris» в 1960 году захватил общественное воображение как в Британии, так и в Америке, и ракета рассматривалась политиками как «абсолютное оружие».

Хотя разработка ракет была чрезвычайно дорогостоящей, политики считали, что в долгосрочной перспективе они будут дешевле, поскольку, как надеялись, позволят сократить обычные людские (и, следовательно, дорогостоящие) силы до символического уровня.

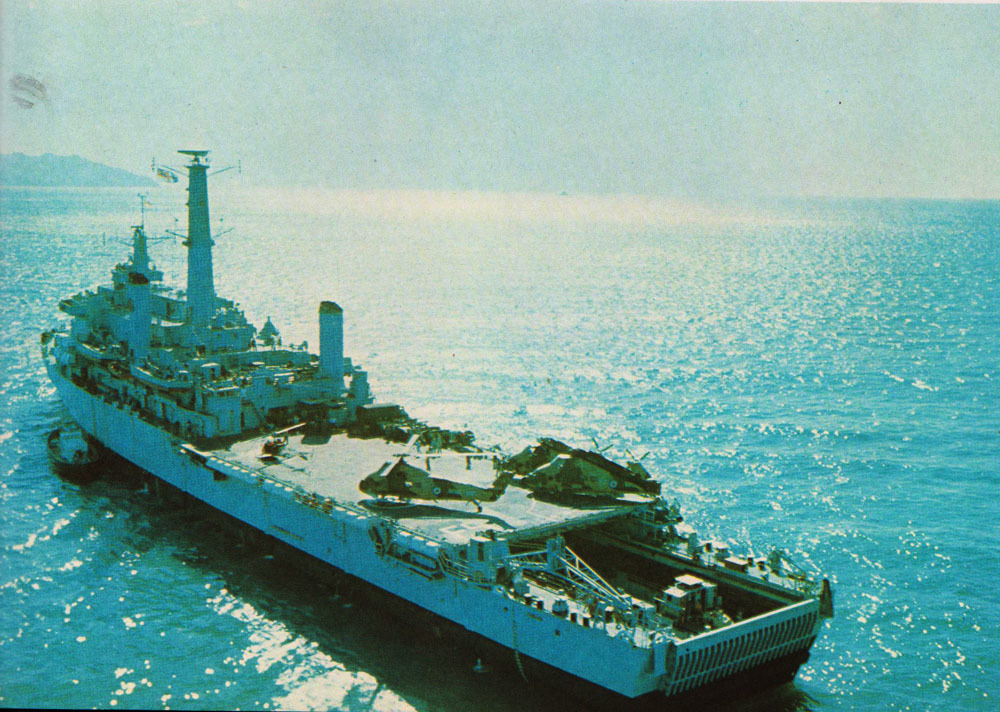

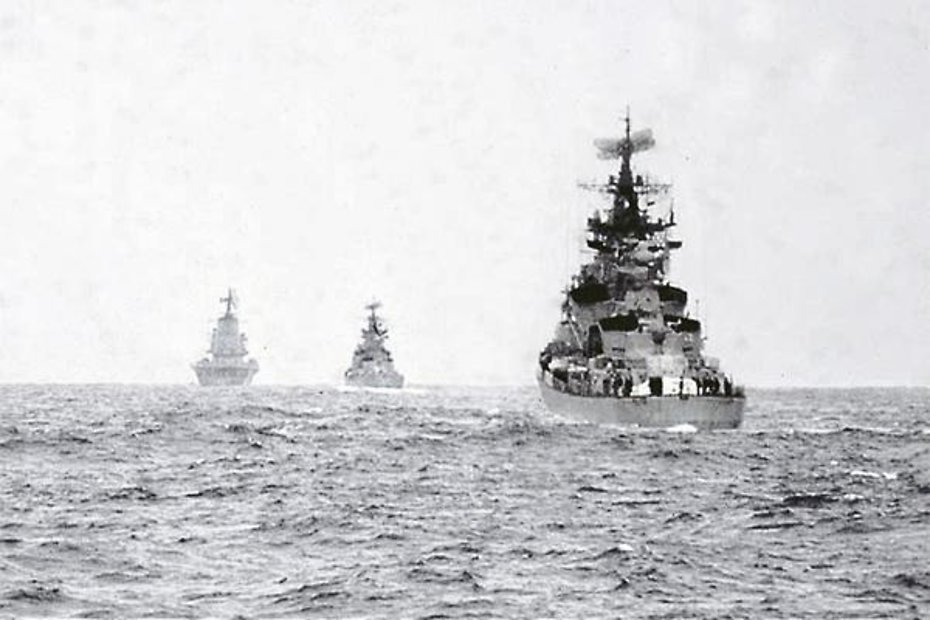

В 1961 году потребность в обычных силах была снова продемонстрирована, когда жизненно важное нефтедобывающее государство Кувейт в Персидском заливе обратилось за британской помощью для отражения угрозы вторжения со стороны поддерживаемого коммунистами Ирака. Британский авианосец «Victorious» и вертолетоносец «Bulwark» были доступны для оказания помощи задолго до того, как могли быть предоставлены и размещены переброшенные по воздуху наземные силы. «Victorious» изначально обеспечивал все радиолокационное раннее предупреждение и управление воздушным движением как для своих собственных, так и для британских ВВС.

HMS «Victorious» был третьим авианосцем класса «Illustrious» после «Illustrious» и «Formidable». Заказан в рамках военно-морской программы 1936 года, он был заложен на верфях Vickers-Armstrong в Ньюкасл upon Tyne в 1937 году и запущен два года спустя в 1939 году. Его ввод в эксплуатацию был отложен до 1941 года из-за большей потребности в эскортных судах для службы в битве на Атлантике.

Неопределенность в тотальной войне

Но хотя в 1957 году, в свете провала операции Суэцкого канала, британский министр обороны г-н Дункан Сэндис был «неуверен» в будущей роли военно-морских сил в тотальной войне, таких сомнений не было ни в Америке, ни в России. Авианосцы Шестого флота, в частности, составляли важную часть сдерживания с помощью их самолетов, дальностью полета 2000 миль, способными нести ядерное оружие, в то время как русские ответили продолжающимся наращиванием огромного подводного флота, в основном для противодействия американским авианосцам.

Хотя «Война бегущих собак», как коммунисты называли свою террористическую деятельность в Малайе (? admin)*, фактически прекратилась к концу 1950-х годов, появилась новая угроза с растущим противодействием Индонезии слиянию Малайи с Сингапуром и частями Борнео в новое независимое государство в рамках Британского Содружества.

* Война в Малайе — колониальный военный конфликт между силами Британского Содружества и вооружённым крылом Малайской коммунистической партии, или антибританская национально-освободительная война на территории Малайи в период 1948—1960 годов.

К счастью, британские военно-морские силы на Дальнем Востоке не были столь сильно истощены после Корейской войны, как в 1945-46 годах, отчасти из-за необходимости пресечь пиратство — проблему, которая также существовала в Персидском заливе и Аравийском море.

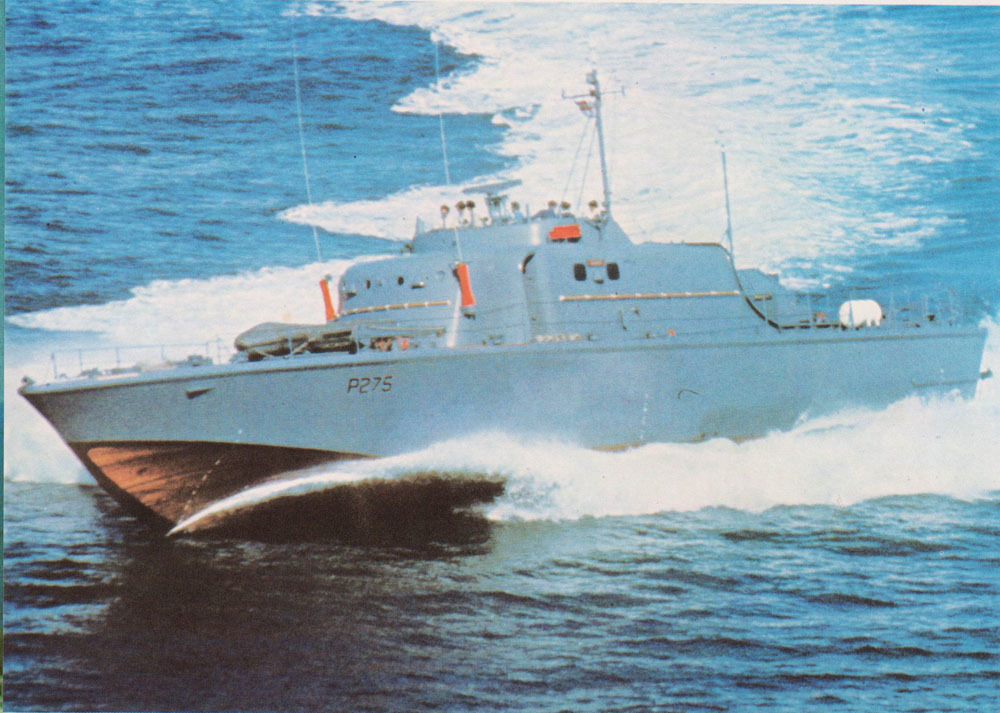

Военно-морские вертолеты широко использовались на Борнео для переброски войск и грузов. Фрегаты и тральщики следили за Сингапуром, чтобы не допустить террористов, пытающихся проникнуть в город с сампанов (парусно-гребные лодки), в то время как на Борнео, для прибрежного патрулирования, был сформирован отряд из десантных судов и лихтеров для перевозки грузов, вооруженных пулеметами.

Радарные самолеты раннего предупреждения Gannet с авианосца «Victorious» использовались для наблюдения за индонезийскими транспортными самолетами, пытающимися сбросить парашютистов в малайских джунглях. Для выполнения задачи Gannet не было сопоставимых самолетов Королевских ВВС.

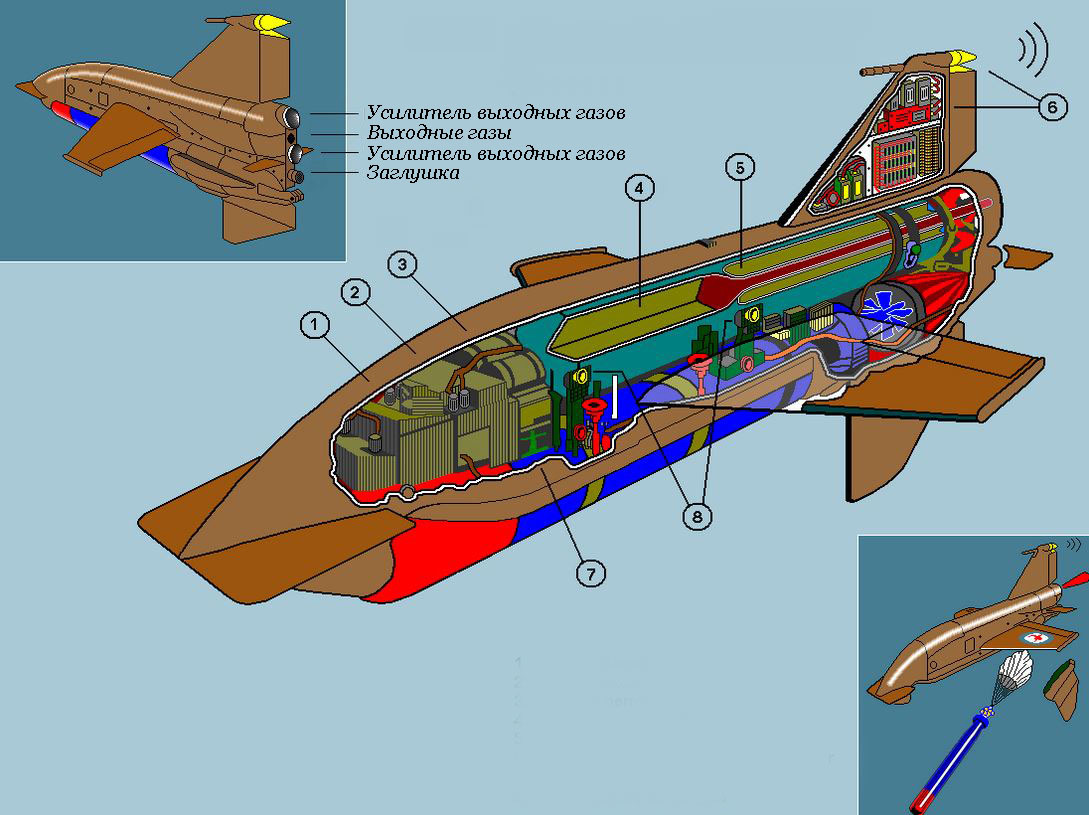

Fairey Gannet AEW.3 - это вариант противоподводного военного самолета Fairey Gannet, предназначенный для использования в качестве воздушного раннего предупреждения (AEW) на авианосцах Королевского флота.

В этих операциях большую роль сыграли австралийские и новозеландские флоты, и последний в кратчайшие сроки принял на себя управление двумя тральщиками для патрулирования.

Можно ли было предотвратить войну?

Инцидент, который теперь в значительной степени забыт, произошел в начале кампании против индонезийской конфронтации, когда авианосец «Victorious» спешно возвращался в Сингапур из Австралии. Индонезийцы знали, что он находится в море, но не могли сказать, где именно. Следовательно, когда его в конце концов заметили у островов, принадлежащих Индонезии, в индонезийской столице Джаркарте началась паника, и тысячи людей бежали в джунгли в ожидании воздушных атак. Если бы военно-морские самолеты совершили несколько пролетов над городом на малой высоте, вполне могло бы случиться так, что индонезийское правительство рухнуло бы в хаосе, и война, которая должна была затянуться еще на два года, могла бы быть предотвращена, но политики в Лондоне приказали авианосцу держаться подальше от главных индонезийских островов, чтобы не «усугублять ситуацию».

Окончание военных действий между Индонезией и Малайзией в 1964 году было омрачено быстро ухудшающейся ситуацией во Вьетнаме и, в частности, инцидентами в Тонкинском заливе, в которых северо-вьетнамские торпедные катера попытались атаковать патрулирующие американские эсминцы. Но в 1962 году произошло то, что, вероятно, является классическим примером использования морской мощи для сохранения мира. Это было установление ВМС США блокады Кубы, чтобы помешать российским грузовым судам доставлять ядерные ракеты, угрожающие «мягкому подбрюшью» Северной Америки вдоль Мексиканского залива. Разочарование целей Кремля из-за использования американской морской мощи, несомненно, дало дальнейший импульс наращиванию советской военно-морской мощи.

Русские все чаще демонстрировали свою растущую силу на море и в 1970 году провели впечатляющие всемирные учения под кодовым названием «Океан». В том же году преследование западных военных кораблей во время учений привело к впечатляющему столкновению в Средиземном море между российским эсминцем и британским авианосцем «Арк Ройял», хотя ранее уже имел место аналогичный инцидент между российскими и американскими военными кораблями в Японском море.

9 ноября 1970 года британский авианосец HMS «Ark Royal» столкнулся с советским эскадренным миноносцем «Бравый» —проекта 56 (кодовое обозначение НАТО — «Kotlin class destroyer»), следовавшим за ним у острова Крит в Средиземном море. В результате инцидента погибли два советских моряка.

Ирония отказа от авианосцев

В 1966 году Британия решила отказаться от авианосцев, однако, фактически, пока это было прописано в правительственной политике, британский авианосец «Eagle» снова продемонстрировал использование морской авиации у берегов Восточной Африки, где проводились патрули для отслеживания нарушителей блокады, пытающихся доставить нефть в Родезию через португальские порты в Мозамбике. Потребовалось пять недель, чтобы доставить и начать эксплуатацию наземных истребителей из Замбии. По иронии судьбы, примерно пятью годами ранее британский авианосец высадил морских пехотинцев на берег и поддержал их истребителями в Восточной Африке по просьбе африканских правительств, которым угрожали армейские мятежи.

Но хотя Британия избавлялась от своих авианосцев, урок морской авиации не прошел мимо Кремля, и сегодня ее авианосцы добавляют новые проблемы к способности России поддерживать свою политику за рубежом. Война во Вьетнаме также укрепила аргументы в пользу крупных авианосцев в Соединенных Штатах.

В 1970-х годах использование военно-морских сил для достижения политических целей было продемонстрировано англо-американской разминированием Суэцкого канала. Еще одним аспектом использования морской мощи была эвакуация мирных жителей, включая россиян, с охваченного войной Кипра в 1974 году британскими и американскими военными кораблями, задача, которая не могла быть выполнена никаким другим способом, поскольку главный аэропорт был ареной тяжелых боев.

HMS «Albion» взял на себя новую роль в 1962 году, когда он стал одним из двух британских авианосцев, преобразованных в «авианосцы коммандос» для использования новой концепции вертолетного нападения.

1965-07 Вертолеты "Wessex" приземляются на взлетной палубе авианосца "Albion", когда он возвращался в Малайзию с 3-м батальоном австралийского полка (3RAR)

Гуманитарная роль военно-морских сил в течение нескольких лет также была продемонстрирована в Вест-Индии, где катера береговой охраны США и британские военные корабли часто спасали беженцев с Кубы, которые иногда спасались на плотах-матрацах!

В 1973 году разразилась еще одна «рыбная война» между Великобританией и Исландией из-за увеличения последней национальных рыболовных угодий. Британские военные корабли снова получили задачу предотвратить арест траулеров исландскими канонерскими лодками. В борьбе с терроризмом в Северной Ирландии британские тральщики были призваны еще в 1969 году для проведения патрулирования с целью прекращения контрабанды оружия, а военно-морской флот оказал поддержку в виде трех крупных тендеров для армии, которые они использовали в качестве казарм и складов. Военные корабли также играют важную роль в сохранении австралийских рыболовных угодий. За эти годы было проведено множество арестов иностранных браконьеров, в частности японских.

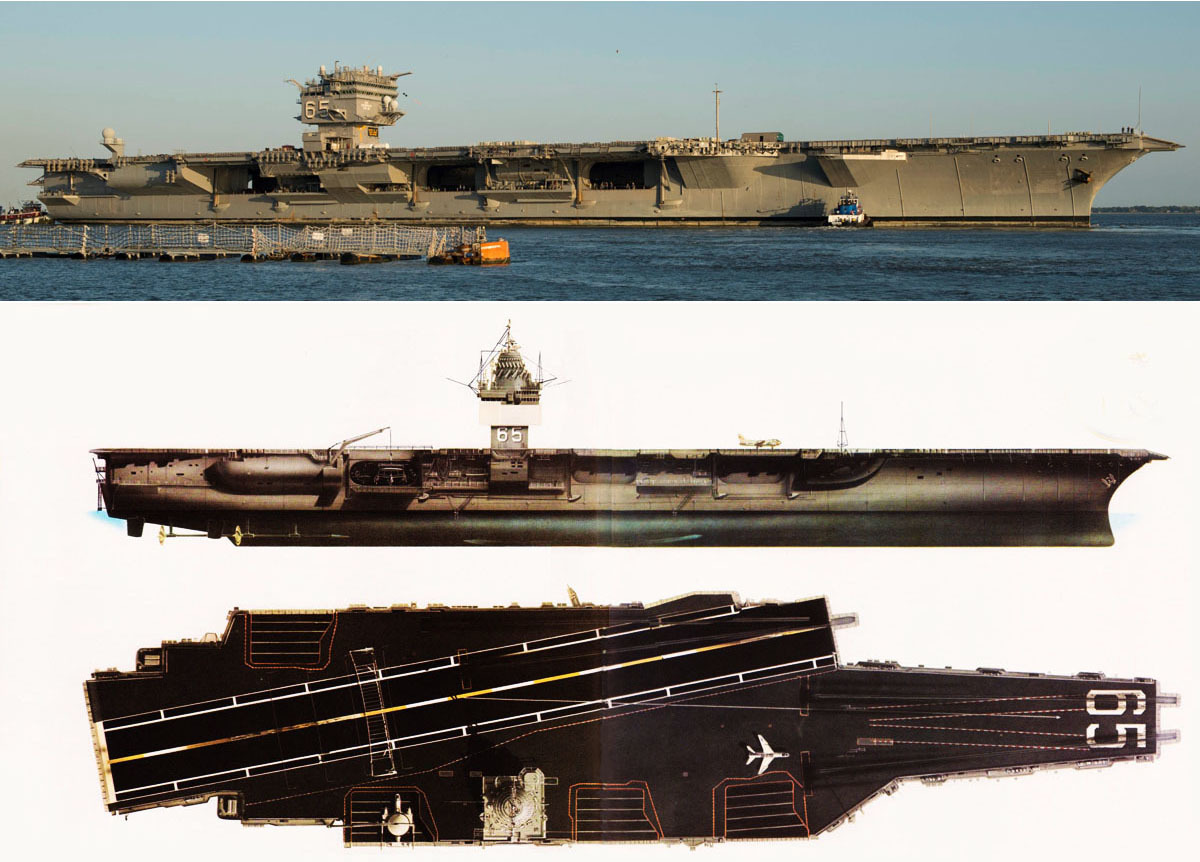

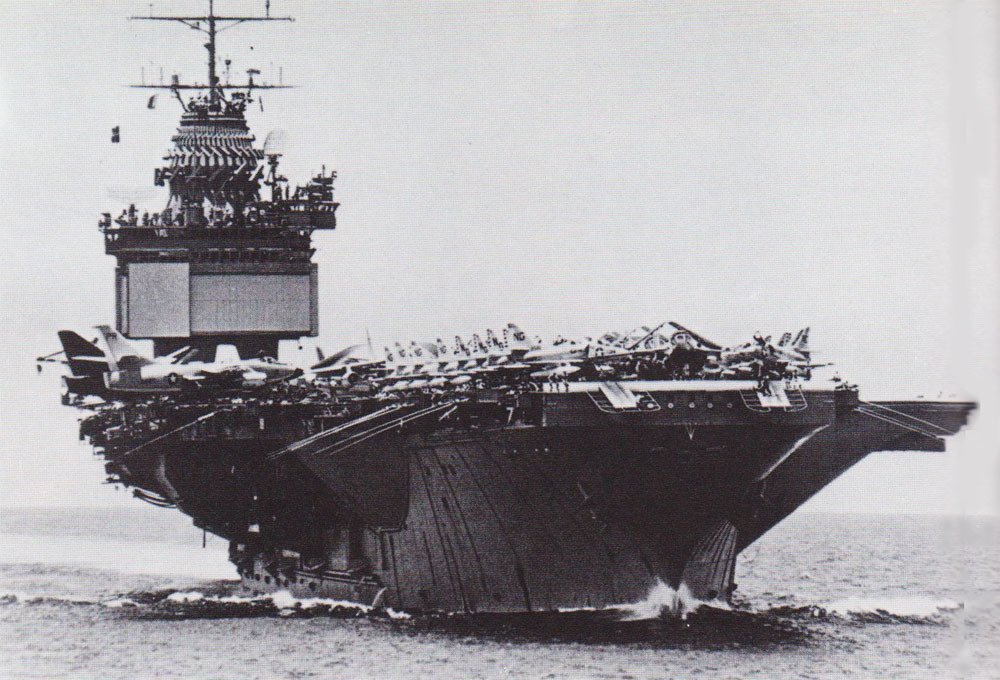

Военный танкер ВМС США USNS «Henry J. Kaiser» (T-AO-187) идет рядом с авианосцем USS «Saratoga» (CV-60) для текущего пополнения запасов.

USS «Saratoga», дозаправляющийся с флотского танкера, является одним из 60 000-тонных авианосцев класса «Forrestal», которые позволяют ВМС США развертывать ядерные бомбардировщики в дополнение к выполнению своей обычной роли.

Советское «жужжание» будит Британию

Хотя по сути это задача для невооруженных военных судов, исследование океана и гидрографическая съемка выполняются по всему миру несколькими флотами — в основном, флотами США, Великобритании, Франции и Советского Союза. Для британского флота это особенно важная роль в связи с разработкой подводных нефтяных ресурсов в Северном море и в других местах вокруг Британских островов. Действительно, совершенно новые обязанности по защите нефтяных операций в Северном море и суда для их выполнения фигурируют в планах британского флота на 1970-е и 1980-е годы в такой степени, что мало кто даже в 1970 году мог бы это оценить. По иронии судьбы, именно русский разведывательный траулер в июне 1974 года заставил британское правительство по-новому взглянуть на безопасность этого нового источника национального богатства. В течение двух лет военно-морской штаб подчеркивал необходимость действий, но без особого эффекта. Российский траулер, «жужжащий» на расстоянии 30 ярдов над несколькими буровыми установками, наконец-то пробудил общественное и политическое мышление.

С 1945 года, особенно для западных стран, кажется, слишком часто не было понимания роли, которую военно-морские силы могут играть в предотвращении опасных столкновений, которые могли бы привести к открытому конфликту. Скорее, военно-морские силы использовались для реагирования на уже опасную ситуацию.

Русские, «сухопутные животные», как их всегда считал Запад, с другой стороны, не были в таком заблуждении. Если только на Западе не произойдет быстрого и стремительного пробуждения к роли, которую морская мощь может играть в предотвращении войны, то, возможно, недалек тот день, когда российский флот сможет сдерживать политические варианты Запада так же, как ВМС США смогли сделать это с Кремлем у берегов Кубы в начале 1960-х годов.

Корейская и Вьетнамская морская мощь в действии

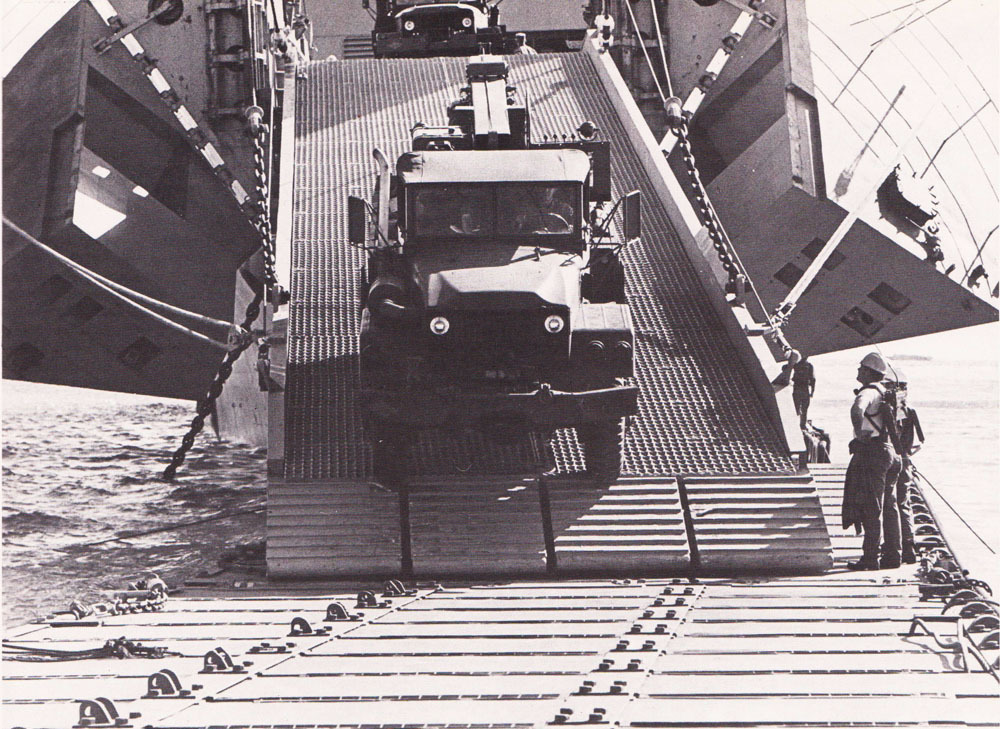

Контроль США над морем предотвратил быструю потерю Южной Кореи вторгшимися коммунистическими войсками. Большая часть последующей воздушной войны велась с авианосцев, но флоты НАТО также осуществляли бомбардировки, высаживали рейдовые группы, тралили мины и снабжали изолированные подразделения. Вертолет впервые проявил себя в боевых ситуациях в Корее, но именно во Вьетнаме тактика и методы были усовершенствованы. Во время войны во Вьетнаме военно-морские силы были развернуты в тех же обычных ролях, которые они играли в Корейской войне, но это также привело к созданию специализированных сил, таких как речные подразделения, которые использовали нетрадиционные суда, включая суда на воздушной подушке.

ВМС США «Миссури» стреляет из своих передних 16-дюймовых орудий по северокорейским коммуникациям в Чхонджине в 1950 году. Линкоры провели множество береговых бомбардировок во время Корейской войны, и их точная стрельба оказалась дешевле и ценнее воздушных бомбардировок.

После Второй мировой войны, когда Западная Европа была расстроена быстрой американской помощью, сначала в форме помощи Маршалла, а затем подписанием Североатлантического договора, советские лидеры искали территориальные и политические преимущества в других местах за счет свободного мира. В Южной Корее сама страна восстанавливалась после многих лет японской оккупации, и правительство в лучшем случае было шатким. Американские войска к июню 1949 года были сведены к инструкторам и советникам в республиканских войсках. Для Кремля и его союзников Южная Корея выглядела как перезрелая слива, которая упадет при самом легком ветерке. Однако, как ни удивительно, Запад получил некоторое предупреждение о колоссальном пропагандистском шквале, который в течение нескольких месяцев велся против Южной Кореи со стороны России и Северной Кореи.

Такие предупреждения были проигнорированы, и военная разведка, похоже, была ошибочной, потому что северокорейское наступление, начатое в июне 1950 года, застало и Южную Корею, и американцев врасплох. За несколько недель была захвачена почти вся Южная Корея, за исключением района вокруг порта Пусан на самом юге.

К счастью, это удалось, и началось массовое наращивание американских сил по воздуху и по морю. Не может быть никаких сомнений, что если бы Соединенные Штаты не контролировали море, Южная Корея была бы потеряна.

Британская и американская авианосная авиация и тяжелые бомбардировщики ВВС США из Японии немедленно вступили в бой, но для укрепления слабеющей обороны Южной Кореи также потребовались наземные силы. Северокорейцы предприняли некоторые попытки помешать поддержке, оказываемой британскими и американскими военными кораблями, и пять их торпедных катеров были потоплены в бою с надводными силами. Северокорейцы также провели ряд десантных высадок вдоль восточного побережья, а также снабжали свои силы на юге малыми судами, используя прибрежные маршруты.

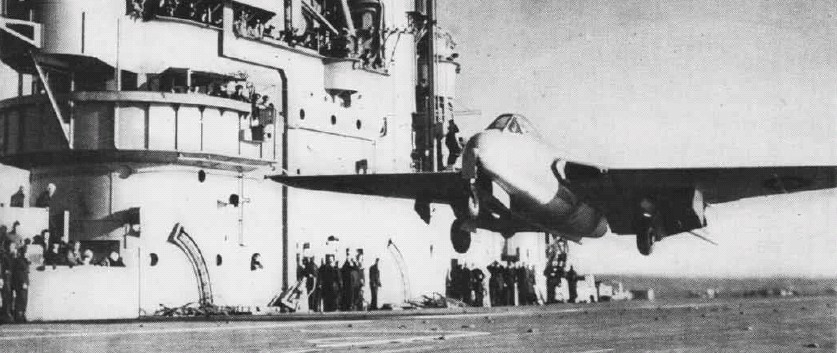

В июле 1950 года эскортный авианосец «Sicily» покинул Сан-Диего, перевозя большое количество самолетов для корейской кампании, а ударный авианосец «Philippine Sea» был среди первых подкреплений. В высших американских военных и политических кругах потребность в непосредственной тактической авиационной поддержке, которую могли обеспечить только авианосцы, поскольку ситуация на суше была все еще слишком небезопасной, чтобы позволить строительство крупных авиабаз, не осталась незамеченной — к некоторому неудовольствию ВВС, которые в значительной степени выиграли свою битву за остановку строительства нового авианосца «United States». Тот же урок не был усвоен в Британии, хотя авианосец «Triumph» был доступен в начале конфликта, и почти весь британский вклад в воздухе в силы ООН в Корее был предоставлен на протяжении всей войны ВМС.

Линкоры из резерва

К августу 1950 года британские военно-морские силы у берегов Кореи включали авианосец, судно технического обслуживания самолетов, три крейсера, семь эсминцев, восемь фрегатов и госпитальное судно. Австралия предоставила эсминец и фрегат, Канада — три эсминца, а Новая Зеландия — два фрегата. В Америке началась работа по выводу трех авианосцев класса «Эссекс» из резерва. Хотя Америка, Великобритания и страны Содружества были основными странами, вовлеченными в Корею, Нидерланды, Дания, Таиланд, Южная Африка и Турция были среди первых стран, внесших свой вклад в силы ООН.

Транспортный корабль ВМС США «Begor» находится у берегов Хыннама, пока силы ООН взрывают доковые сооружения при выходе из Северной Кореи.

Переоценка оборонных требований в результате войны шла полным ходом к осени 1950 года в ряде стран свободного мира. В Америке было решено ввести в строй еще один линкор из резерва — «Миссури» вскоре должен был участвовать в бомбардировках у берегов Кореи, а затем его заменили однотипные корабли «Айова» и «Нью-Джерси». Канада планировала модернизировать 12 эсминцев, чтобы улучшить их противолодочные возможности.

В самой зоне боевых действий два эсминца были повреждены в октябре 1950 года плавающими минами, в то время как британский крейсер «Ямайка» был поражен вражескими береговыми батареями, а эсминец «Комус» получил довольно серьезные повреждения и потери в результате воздушных атак. Крупная десантная операция в Инчхоне, недалеко к югу от 38-й параллели, разделяющей Северную и Южную Корею, помогла ослабить давление на силы ООН на юге, хотя впоследствии вмешательство китайских коммунистов вынудило силы ООН ограничить боевые действия, в основном, широким фронтом, пролегающим через всю страну от побережья до побережья.

Но на протяжении всей войны военные корабли высаживали рейдовые группы, выполняли обязанности по бомбардировке, тралили мины и помогали снабжать отдельные подразделения и гражданские общины. Конкретным примером последнего был австралийский эсминец «Warramunga», который поставлял рис и другую еду смотрителям маяков и другим островитянам у берегов Южной Кореи.

Его однотипный корабль «Bataan» некоторое время сопровождал американский легкий ударный авианосец с тем же названием. После ремонта в Австралии в 1951 году «Bataan» и «Warramunga» вернулись в корейские воды, в результате чего, «Bataan» был поражен вражеским снарядом береговой батареи. Но «Bataan» приобрел очень значительную репутацию среди военно-морских сил ООН и стал известен как «Серый призрак Западного побережья», или иногда «Цирк Брейса» в честь своего капитана.

Эсминец HMAS «Bataan», сопровождает авианосец, с таким же названием, USS «Bataan» у берегов Кореи...

Спасательные вертолеты

К началу 1951 года план вывода большого количества американских военных кораблей из резерва был в процессе реализации: линкор «New Jersey», авианосцы «Princeton», «Monterey», «Cape Esperance», «Sitkoh Bay», «Bairoko»; крейсер «Macon» и ряд эсминцев и вспомогательных судов должны были присоединиться к флоту в 1951-52-м годах. Американские силы траления потеряли три тральщика за первые шесть месяцев войны, и за этим последовало еще больше потерь.

Но по крайней мере в одной области потери были заметно меньше, чем в предыдущих конфликтах. Теперь ВМС США использовали вертолеты для спасения экипажей самолетов, которые терпели крушение — часто далеко за линией фронта противника. Этот метод должен был достичь почти невероятной степени эффективности во время войны во Вьетнаме примерно 15 лет спустя.

В начале 1951 года произошел особенно примечательный подвиг, когда австралийские эсминцы «Warramunga» и «Bataan», американский «Forrest Royal» и канадские «Athabaskan», «Cayuga» и «Sioux» прошли в снежную бурю 30 миль по мелководному неосвещенному каналу в минном поле в устье Дайдо Ко, чтобы прикрыть вывод гражданских лиц, раненых и ненужных военнослужащих из района Пхеньяна. Тем временем британский авианосец «Theseus», который сменил «Triumph», наносил воздушные удары по коммуникациям и снабжению противника с интенсивностью, не сравнимой ни с одним британским авианосцем.

USS «Manatee» дозаправляет HMAS «Warramunga» во время Корейской войны 27 июня 1951 года.

В феврале 1951 года произошла приятная, но, возможно, неосознанная, ирония, когда американские патрульные фрегаты «Rockford» и «Muskogee» были переданы южнокорейскому флоту после возвращения кораблей вместе с 13 другими кораблями из российского флота, которому они были предоставлены во время Второй мировой войны. Два месяца спустя тайский корвет «Prase» водоизмещением около 900 тонн сел на мель у Вонсана и стал полной потерей — крупнейшим кораблем ООН, потерянным в войне.

Весной 1951 года Британский флот вывел 60 кораблей из резерва в рамках плана немедленного перевооружения, в то время как в Австралии правительство вмешалось, чтобы остановить продажу двух минных тральщиков китайским якобы «коммерческим» интересам. Ряд других частично разоруженных военных кораблей, проданных западными флотами после Второй мировой войны, вновь появились в качестве военных кораблей в китайском коммунистическом флоте.

Дуэль в упор

Постоянное патрулирование с целью остановить поставки коммунистическим силам по морю и обеспечение бомбардировочной поддержки войск на берегу привели к впечатляющим результатам, проведенным в море военными кораблями ООН. Канадский эсминец Athabaskan, прозванный «Little Mo», прошел 60 000 миль, большую часть времени сопровождая USS «Missouri», когда он вернулся домой летом 1951 года, в то время как новозеландский фрегат «Tutira» непрерывно находился в море в течение 46 дней в одном случае.

Британский крейсер «Kern's» за двенадцать месяцев прошел 63 000 миль и выпустил 3 000 6-дюймовых, 2 242 4-дюймовых и 14 240 40-мм снарядов. Американский авианосец и британский авианосец «Glory», работавшие вместе летом 1951 года, совершали по 100 вылетов в день, причем британский авианосец часто использовал RATO — ракетный взлет для своих самолетов. «Glory» был заменен австралийским авианосцем «Sydney» в конце 1951 года, примерно в то же время, когда австралийский фрегат «Murchison» с другим кораблем ООН был вовлечен в жестокую артиллерийскую дуэль с коммунистическими полевыми орудиями на реке Хан: почти в упор.

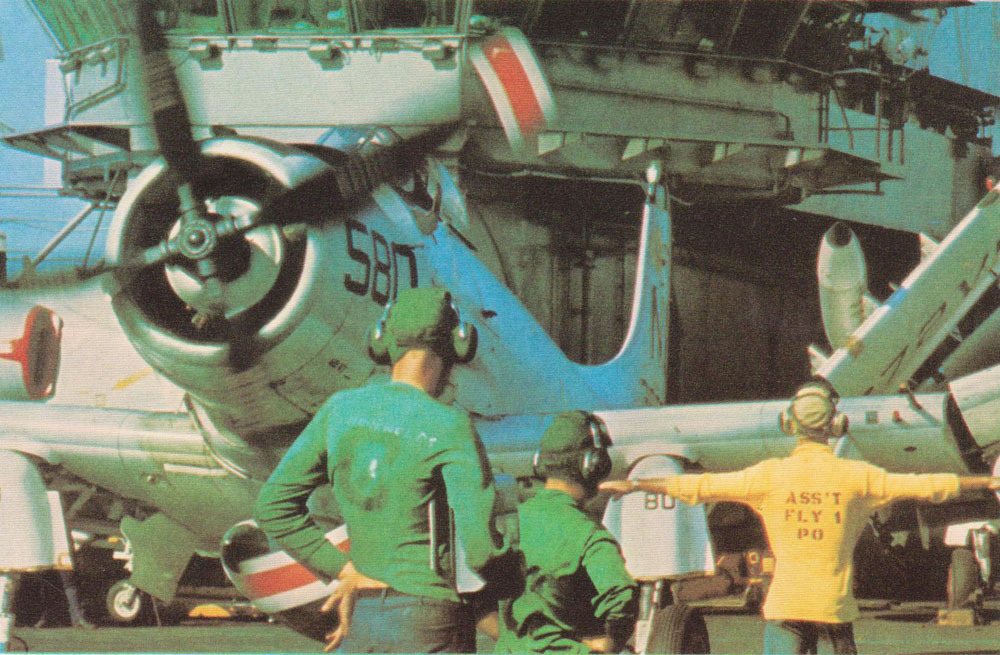

Истребители-бомбардировщики «Corsair» прогреваются перед взлетом с авианосца во время Корейской войны.

К январю 1952 года самолеты «Sydney» выполнили 270 вылетов, в основном против вражеской промышленности и железнодорожных коммуникаций. Он также предоставил самолеты-разведчики: для ряда кораблей, выполнявших бомбардировочные задачи, включая австралийский эсминец «Tobruk».

Особенно примечательным боем стало сражение в августе 1952 года, когда четыре 390-узловых поршневых истребителя «Sea Fury» с британского авианосца «Ocean» были атакованы восемью коммунистическими 650-узловыми реактивными истребителями МиГ-15. Они сбили один МиГ и повредили другой, не понеся потерь для себя. В ноябре 1952 года «Ocean» установил рекорд для британского авианосца, выполнив 123 вылета за один день.

Хотя Корейская война продемонстрировала, что контроль над морями остается жизненно важным, если нужно сдерживать потенциально значительно превосходящего противника на земле, в одном отношении она привела к опасному выводу.

Южнокорейский тральщик взрывается в гавани Вонсана. Корейская война предупредила западные флоты об эффективности новейших российских мин.

И Соединенные Штаты, и Великобритания вывели из резерва большое количество кораблей, и именно быстрота и легкость, с которой это было сделано, привели к значительному самоуспокоению в политических кругах. Пока большое количество кораблей оставалось в консервации, утверждали политики, не было необходимости строить что-то большее, чем символическое количество новых дорогостоящих военных кораблей. Только после окончания войны во Вьетнаме в 1973 году в Соединенных Штатах стало широко очевидно, что резерв кораблей, построенных 25-30 лет назад, будет иметь мало значения в будущем конфликте.

Потребность в специализированных подразделениях

В Британии война действительно подтолкнула правительство того времени к строительству около 300 новых кораблей. Если бы войну в Корее удалось предотвратить, кажется маловероятным, что такая программа когда-либо была бы начата, и отрезвляет мысль, что по крайней мере около 80 кораблей, находившихся на вооружении британского флота в середине 1970-х годов, были заказаны в рамках чрезвычайной программы 1951-52 годов.

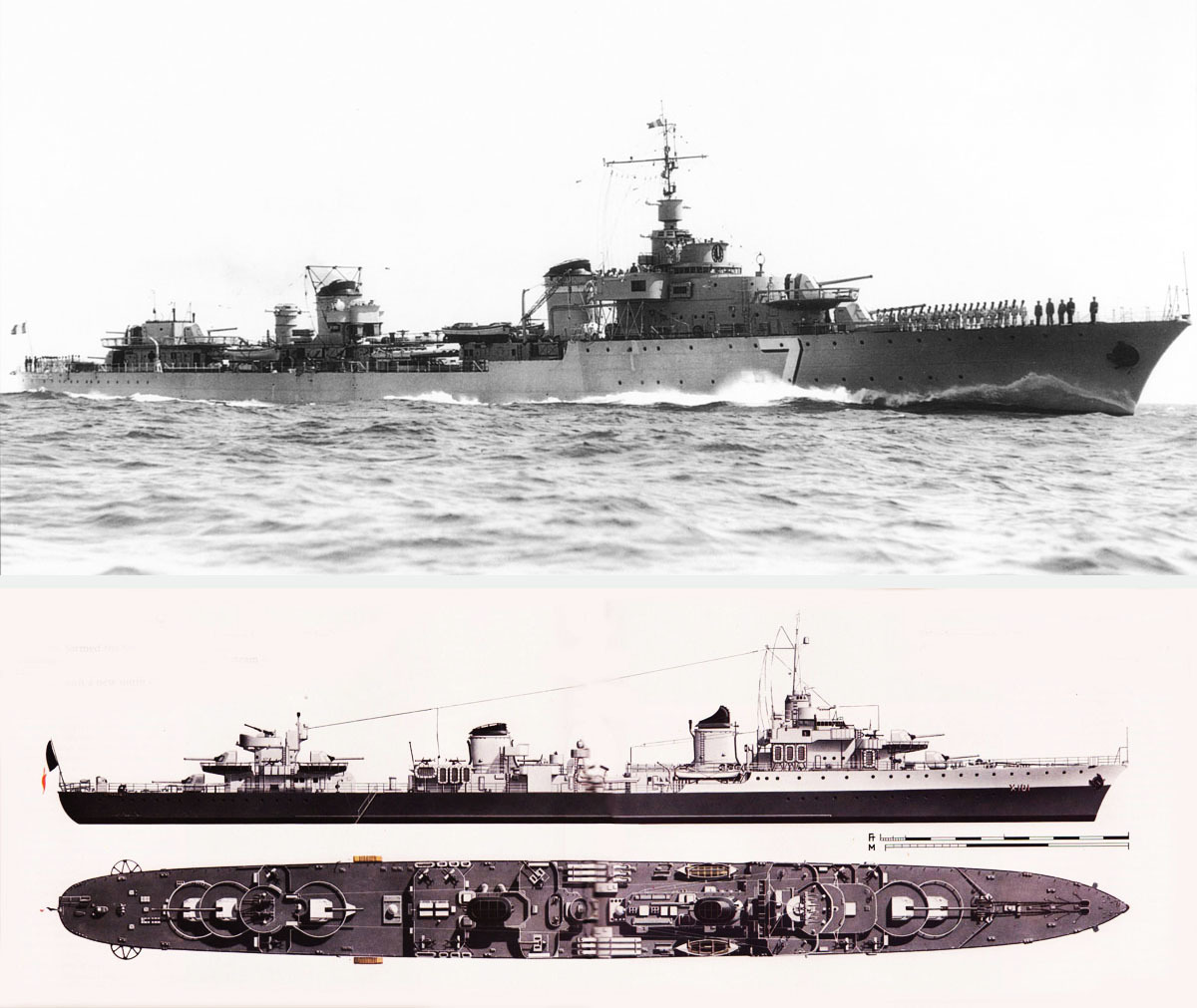

«Le Fantasque»

Шесть кораблей этого класса, некоторые из которых служили в Индокитае после войны, образовали самые быстрые эскадры эсминцев в мире. На испытаниях они развивали среднюю скорость 40 узлов и могли непрерывно двигаться на высокой скорости. «Le Fantasque» изображена после ее переоборудования в США в 1943-44 годах с новым вооружением из зенитных орудий и уменьшенным торпедным вооружением. Водоизмещение: 2724 тонны Вооружение: пять 5,5-дюймовых орудий, шесть 21,7-дюймовых ТТ Механизмы: двухвальные редукторные турбины, 74 000 л. с. Скорость - 37 узлов

Но пока Америка и Великобритания были вовлечены в конфликт в Корее, Франция была активно занята в своей колонии в Индокитае, где она столкнулась с поддерживаемой коммунистами «армией освобождения», сражающейся за независимость от французского правления. Хотя в основном это была сухопутная война, в ней участвовали военно-морские подразделения на Меконге и других реках, а также более крупные подразделения в открытом море для выполнения вспомогательных задач или переправки людей и грузов из Франции. Иногда в ней участвовали линкор «Richelieu», все уцелевшие крейсеры довоенной постройки, бывший британский и два бывших американских легких ударных авианосца и множество мелких судов, в том числе некоторые, полученные от Италии в качестве военных репараций.

Американские морские пехотинцы высаживаются в Дананге в 1965 году. Соединенные Штаты эффективно использовали морскую мощь во время войны во Вьетнаме, высаживая войска в определенных точках на побережье и обеспечивая огневую поддержку и авиаудары с авианосцев по находящимся в тяжелом положении сухопутным войскам.

Но самой большой проблемой, несомненно, было создание специальных речных подразделений. Малые десантные суда были доставлены старым авианосцем Bearn с британской базы в Сингапуре, и они, вместе с джонками и другими местными судами, когда-то использовавшимися японцами, были переоборудованы, например, путем вооружения их башнями от танков, а также широким спектром 40-мм, 20-мм и других легких автоматических пушек.

Легионеры 1er REC со своим «Alligator» (LVT 4) во Французском Индокитае, начало 1952 года.

Крах французских войск в Индокитае в 1954 году и возникновение четырех отдельных государств Северного и Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи не ознаменовали конец боевых действий. Коммунисты в Северном Вьетнаме боролись за то, чтобы захватить Юг, а партизанские движения в других местах, особенно в Лаосе, стремились навязать правление в коммунистическом стиле. К началу 1960-х годов Соединенные Штаты стали все более активно участвовать, поскольку все больше и больше «советников» предоставлялось, особенно для южновьетнамских сил.

UH-1 «Iroguois» из HAL-3 («Морские волки») прикрывает речные патрульные катера на канале в дельте Меконга, апрель 1968 года.

В 1964 году торпедные катера Северного Вьетнама попытались атаковать американские эсминцы, патрулировавшие побережье ночью. Это привело к атакам на базы катеров авианосной авиацией Седьмого флота и постепенной эскалации войны до такой степени, что американцы полностью вмешались в ситуацию в воздухе, на суше, вдоль побережья и вверх по рекам.

Реки Вьетнама были основным полем битвы, и французы и американцы разработали Специальные методы борьбы на реках.

Возвращаясь к более ранним векам, моряк-надзиратель готовится выстрелить горящей стрелой. Речной патруль использовал не только огненные стрелы, но также огнеметы и водометы для уничтожения вражеских позиций на берегах дельты реки Меконг.

Русские мины сброшены