Морские сражения часть 4 - 11

- Опубликовано: 21.05.2025, 13:58

- Просмотров: 11088

Содержание материала

Технологии берут верх на море

После драматических успехов подводных лодок во Второй мировой войне подводная лодка рассматривалась как главная угроза выживанию в будущем, что заставило предпринять быстрые шаги в области обнаружения и уничтожения подводных лодок. Угрозе воздушных атак также нужно было противостоять, что привело к исследованиям и разработкам ракет всех типов: сначала для борьбы с воздушными атаками, а затем для борьбы с надводными действиями на все больших расстояниях. Быстро меняющийся характер войны на море привел к радикальному переосмыслению конструкции кораблей, строительных материалов и двигателей и, неизбежно, к растущей зависимости от технологий.

Подводная лодка, как и в Первой мировой войне, к 1942-43 годам снова оказалась так близка к победе над союзными державами, что неудивительно, что послевоенные руководители флота считали ее главной угрозой в будущем. Этот страх был вполне оправдан тревожным ростом строительства советских подводных лодок, который стал очевидным в конце 1940-х годов.

В конце войны было разработано оружие, метающее вперед. Стрельба взрывчатым оружием впереди корабля позволяла поддерживать гидролокационный контакт с целью во время атаки. Британские и американские флоты в первую очередь полагались на «Ежа», который выпускал множество небольших бомб в больших количествах, но которые взрывались только при контакте.

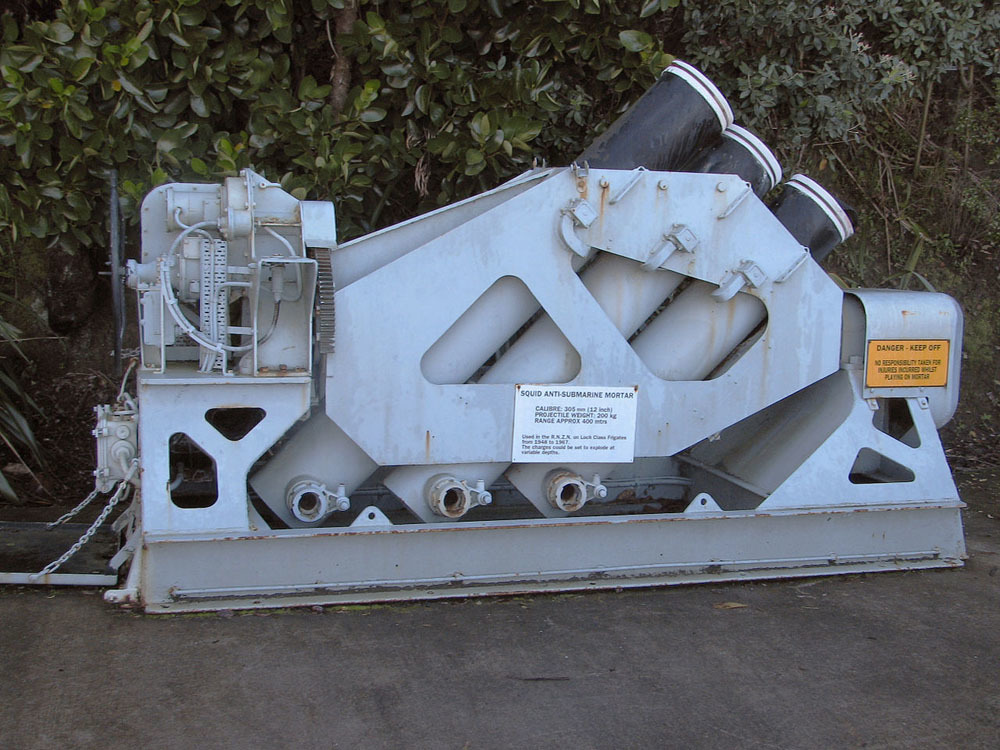

Позже британцы разработали «Squid» — трехствольный миномет, стреляющий гораздо более крупными бомбами, чем «Hedgehog», которые можно было заранее настроить на взрыв на глубине, на которой, по данным Sonar, находится подводная лодка. Близкого попадания бомбы «Squid» было достаточно, чтобы вывести из строя или даже потопить подводную лодку.

Squid («кальмар») — британское корабельное противолодочное оружие времен Второй мировой войны. Оно состояло из трехствольного миномета, который запускал глубинные бомбы. Оно заменило систему Hedgehog («ёж»), а затем было заменено системой Limbo («лимб»).

К концу 1940-х годов британцы разработали Mortar Mark X, или «Limbo». Он имел преимущество перед «Squid», поскольку его можно было направлять по достаточно широкой дуге. Он имеет дальность около 1000 ярдов (900 метров), а последняя версия оснащена бесконтактным взрывателем.

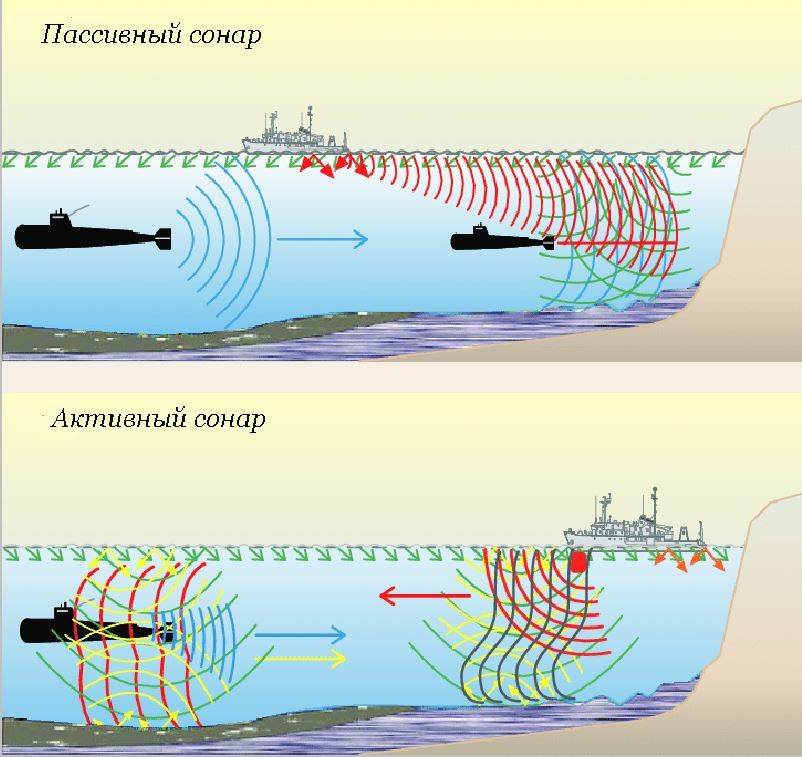

Хотя ВМС США продолжали полагаться на «Hedgehog» в течение многих лет, и они, и британские ВМС продвигались вперед, улучшая дальность «активного» сонара и возможности обнаружения «пассивного» сонара. Первый требует, чтобы корабль испускал звуковые волны, которые при столкновении с подводной лодкой создают «эхо». Серия таких эхо-сигналов определяет курс и скорость подводной лодки, а также ее пеленг относительно передающего судна и глубину.

Но недостаток активного сонара в том, что он может быстро выдать присутствие судна-охотника бдительной подводной лодке. Его дальность также ограничена.

Пассивный сонар, с другой стороны, будучи по сути гидрофоном или подводным прослушивающим устройством, имеет гораздо большую дальность. Хотя его использование не выдает присутствие судна-охотника, очевидно, что гораздо сложнее получить точные данные о дальности, пеленге и глубине подводной лодки.

Пассивный и активный сонар для обнаружения подводных лодок.

Пассив: подводная лодка справа пытается обнаружить звуки (синий) от другой подводной лодки, используя буксируемый массив (антенна). Эти звуки искажаются неглубокой водной средой и встроены в шум поверхности океана (зеленый) и шум поверхности (красный).

Актив: корабль справа посылает импульс (красный) и эхо (синий), искаженный неглубокими водами, возвращается на сонар корабля, который пытается отличить его от обратного, рассеянного, реверберации (желтый) и океанского шума (зеленый).

Трудный DASH

В Соединенных Штатах эта проблема была решена скорее путем концентрации на способах улучшения времени отклика, чтобы подводная лодка, обнаруженная активным сонаром, могла быть атакована быстрее, чем это было бы возможно, если бы охотничье судно двигалось, возможно, на некоторое расстояние по пеленгу сонара, пока подводная лодка не окажется в пределах досягаемости его противолодочного оружия — вопрос нескольких сотен ярдов (метров).

Westland Wasp из 3-й эскадрильи RNZAF пролетает мимо HMNZS «Waikato» (F55).

Wasp был специально разработан Королевским флотом для противолодочной работы с фрегатов. Корабельный вертолет, чья скорость намного превышает скорость любой подводной лодки, но в сочетании с превосходной маневренностью оказался важной мерой противодействия атомной подводной лодке.

Увеличение подводной скорости подводных лодок сделало необходимым иметь возможность атаковать их на пределе дальности обнаружения сонара или вблизи нее. Одним из таких методов был DASH, беспилотный противолодочный вертолет. Ряд американских эсминцев, построенных во время войны, были модифицированы путем добавления ангара и полетной палубы для двух небольших радиоуправляемых беспилотных вертолетов, каждый из которых нес две самонаводящиеся торпеды.

Но, несмотря на длительные и интенсивные испытания, система оказалась ненадежной. Было несколько причин, одной из которых было то, что DASH, оказавшись в воздухе, был подвержен глушению своей системы радиоуправления — как преднамеренному, так и случайному. Пример последнего произошел, когда однажды вертолет отреагировал на указания пилотируемому самолету с авианосца — что привело к замешательству как на авианосце, так и его пилотов!

Следовательно, в 1960-х годах ВМС США последовали примеру британцев и начали внедрять LAMPS — легкую многоцелевую систему воздушного базирования — или пилотируемые вертолеты. Первый британский пилотируемый противолодочный вертолет, который был частью комплексной системы вооружения корабля, вышел в море на фрегате «Ashanti» в 1961 году. Используемый вертолет Wasp является исключительно носителем оружия, вооруженный двумя противолодочными самонаводящимися торпедами. Он не имеет собственной возможности обнаружения, кроме визуальных наблюдений пилота и наблюдателя, и просто расширяет диапазон вооружения корабля. Wasp теперь установлены на 42 британских, а также новозеландских, голландских, чилийских, индийских и южноафриканских фрегатах.

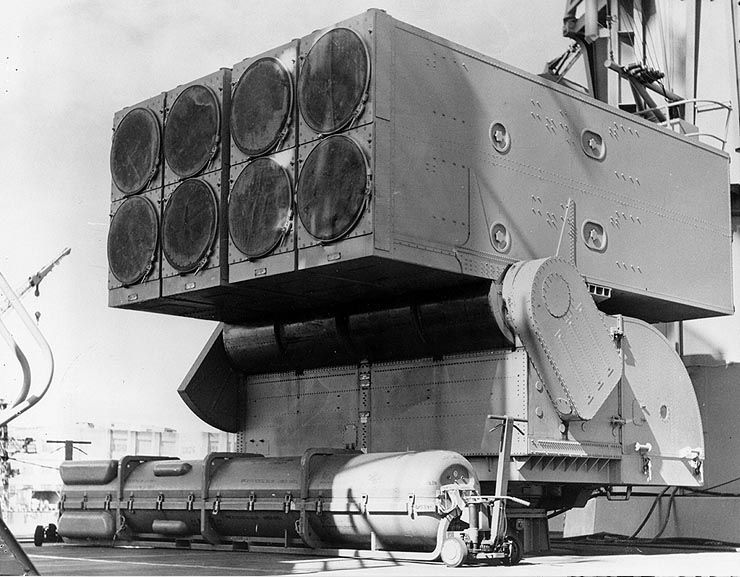

Еще одним американским решением проблемы атаки на быстрые подводные лодки как можно быстрее после обнаружения сонаром стала ракета, несущая самонаводящуюся торпеду. Такое оружие, известное как ASROC (противолодочная ракета), в настоящее время широко используется ВМС США, а также установлено на некоторых военных кораблях Западной Германии, Италии, Японии и Канады.

RUR-5 АSRОC (англ. ASROC — Anti-Submarine ROCket) — противолодочная ракета разработки США. Является одним из основных средств поражения ПЛ для надводных кораблей американских ВМС с 1961 года. Применяется также в ВМС Канады, Германии, Италии, Японии, Тайваня, Греции, Пакистана и других стран.

В настоящее время в ВМФ США заменена на RUM-139 VLA, но состоит на вооружении ВМФ других стран.

Ikara и ASROC

Самонаводящиеся торпеды, запускаемые ракетами, вертолетами или кораблями, могут быть оснащены обычными взрывчатыми или ядерными боеголовками. Они находят цель по шуму, производимому винтами подводной лодки.

Но у ASROC есть один недостаток: она следует по баллистической траектории полета и не может быть направлена после запуска. В британском флоте это считалось основным недостатком, и, следовательно, искали оружие с большей точностью, а также с улучшенной дальностью действия сверх шестимильного максимума ASROC.

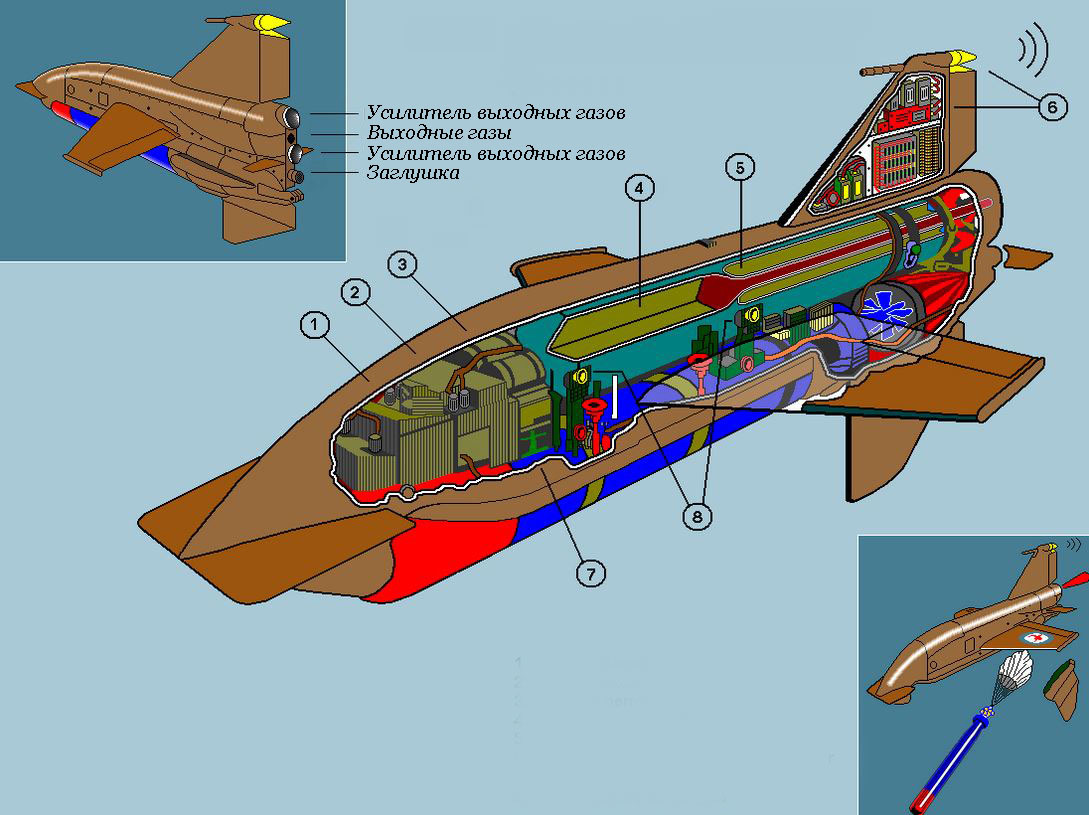

Ответом стала австралийская Ikara. Это оружие представляет собой твердотопливную ракету, несущую американскую противолодочную торпеду Mark 44. Данные об изменении курса, скорости и глубины погружения подводной лодки передаются с корабля-носителя на ракету в полете. Такая информация может также передаваться с вертолетов или других кораблей или даже подводных лодок на корабль-носитель для обработки компьютерами и передачи на ракету. Оказавшись в непосредственной близости от цели, ракета распадается и выпускает торпеду на парашюте. Ikara уже установлена или находится в процессе установки на девяти австралийских эсминцах и фрегатах и на одном британском эсминце и восьми фрегатах.

Ракета Ikara - австралийская противоподводная ракета, запускается с корабля, названная в честь австралийского аборигенного слова как - "метательная палка". Радиус действия ракеты - 10 морских миль (19 км), что позволяет быстро реагировать на атаки подводных лодок против кораблей-носителей этих ракет.

1 - Датчик телеметрии; 2 - Автопилот; 3- Тепловые батареи; 4 - Ракетный двигатель; 5 - Ускоритель ракетного двигателя; 6 - Микроволновый передатчик / приемник; 7 - Гироскоп; 8 - Пусковые патрубки

Хотя легкие вертолеты и ракеты могли бы явно улучшить дальность атаки надводного корабля против подводной лодки, они ничего не могли бы добавить к его способности обнаружения. С другой стороны, более крупный тип вертолета мог бы сочетать как функции несения оружия, так и функции обнаружения. Несомненно, самым успешным вертолетом, разработанным на сегодняшний день, который сочетает эти роли, является американский SH-3. Первоначально разработанный для работы с авианосцев, он также используется канадским флотом на фрегатах и британским флотом на двух крейсерах, частично переоборудованных для противолодочной и десантной роли.

Помимо возможности нести четыре самонаводящиеся торпеды, SH-3 (или Sea King, как его называют в австралийском, западногерманском, индийском, пакистанском, египетском и британском флотах, все из которых имеют британскую версию, построенную по лицензии) имеет погружной гидролокатор для обнаружения подводных лодок. Он опускается по мере необходимости в воду на тросе, прикрепленном к автоматической лебедке в вертолете. В ВМС Италии вертолеты производятся по лицензии в Италии и могут быть установлены на ракетных эсминцах; в ВМС Испании американская версия находится на вертолетоносце «Dedalo», а в ВМС Бразилии — на авианосце «Minas Gerais».

Sikorsky SH-3 Sea King (обозначение кампании - S-61) - американский двухмоторный вертолёт противоподводной войны (ASW), спроектированный и построенный компанией Sikorsky Aircraft. Знаковый дизайн, это был один из первых ASW роторных вертолетов.