Морские сражения часть 4 - 19

- Опубликовано: 21.05.2025, 13:58

- Просмотров: 11086

Содержание материала

Большая дальность для надежности

Установка MIRV в «Trident I» преодолевает ее немного меньшую дальность по сравнению с ракетой SS-N-8, установленной на последних советских подводных лодках типа «Delta». В конечном итоге она должна заменить «Trident I» на более позднюю модель с дальностью полета 6000 морских миль (9600 км). Увеличенная дальность будет иметь важное значение для поддержания надежного западного сдерживания, поскольку не пройдет много времени, прежде чем русские разработают систему MIRV для своих стратегических ядерных ракет, запускаемых с подводных лодок.

Хотя флоты Америки, Великобритании, Китая, Франции и Советского Союза концентрируются на разработке ракет, пушка не полностью игнорируется.

Уже упоминалось об адаптации ВМС США ракетной системы к 8-дюймовым снарядам, чтобы значительно увеличить их дальность. Но с погашением в резерве нескольких оставшихся вооруженных пушками крейсеров ВМС США начались испытания легкой 8-дюймовой пушки Mark 71 для установки на эсминцы, чтобы дать им возможность ведения дальнего бомбардировочного огня.

USS «Hull» (DD-945) Экипаж промывает корабль пресной водой во время операций у побережья Южной Калифорнии, 16 сентября 1975 года. На этом снимке экспериментальная пушка Hull 8"/55 Mark 71

Во время испытаний на берегу новая пушка развила скорострельность 12 выстрелов в минуту, в то время как существующие американские пушки эсминцев калибра 5 дюймов имеют скорострельность 30-35 выстрелов в минуту, а 6-дюймовые пушки британских вертолетоносцев «Tiger» и «Blake» имеют скорострельность 20 выстрелов в минуту.

Американское орудие Mark 71 управляется одним человеком. Новое британское 4,5-дюймовое орудие Mark 8, установленное на семи ракетных эсминцах и восьми фрегатах, вообще не требует присутствия оператора в орудийном отсеке. Еще одной многообещающей американской разработкой является использование лазерной системы управления для 8-дюймовых и других крупных морских снарядов.

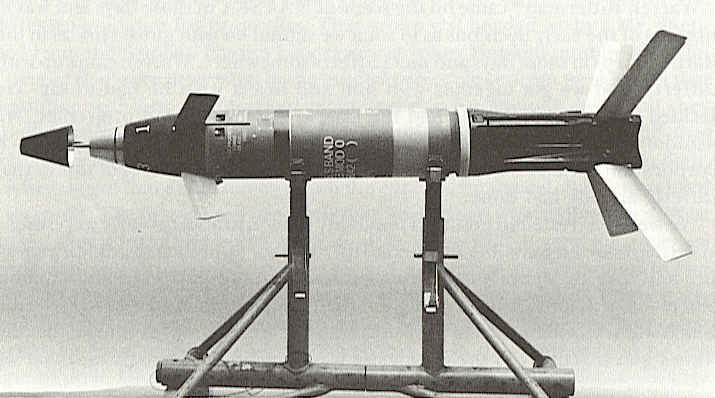

Снаряд «Paveway» или CLGP с лазерным наведением калибра 8 дюймов (20,3 см) был разработан в 1970-х годах в лаборатории Дальгрена, штат Вирджиния. В июне 1976 года USS «Hull» добился 5 из 5 попаданий в пришвартованную цель — бывший эсминец USS «Burns» (DD-588), используя эти снаряды.

На последних этапах полета снаряд управляется четырьмя небольшими крыльевыми насадками. Сами крылья управляются устройством поиска в снаряде, которое улавливает лазерный луч, направленный на цель. Использование космических спутников для связи и навигации на море уже широко распространено в ВМС США и в меньшей степени в ВМС Великобритании — о советских военно-морских разработках в этой области ничего не известно.

Продолжающаяся зависимость от высокочастотных радиосистем в учениях НАТО является постоянным источником проблем. Ответ, вероятно, кроется в принятии европейскими флотами НАТО британской системы SCOT.

Электронные ограничения

Это специально разработано для небольших кораблей, где факторы пространства и веса исключают использование больших космических спутниковых терминалов связи типа, установленных на американских авианосцах, командных кораблях и на британском авианосце «Ark Royal» и LPH «Hermes». SCOT установлен на британском вертолетном крейсере «Blake» и ракетном эсминце «London».

Разведывательные спутники сегодня являются фактором, который любой военно-морской стратег должен учитывать при планировании диспозиций флота. Но, несмотря на значительную и подробную степень наблюдения за мировыми океанами, которую эти спутники сделали возможными, они малопригодны для охоты на подводные лодки, например, и также никогда не смогут указать на фактические намерения группы кораблей в море.

Это был бы безрассудный политический лидер или, на более низком уровне, командующий флотом, который действовал бы исключительно на основании доказательств намерений потенциального противника, полученных исключительно из информации, переданной космическим спутником. То, что, например, авианосец может запускать самолеты в направлении родины потенциального противника, не доказывает окончательно, что акт агрессии вот-вот произойдет, как и подготовка ракетных пусковых установок по вероятной цели в море.

Другими словами, несмотря на устойчивый рост компьютерной обработки информации о цели, использования космических спутников для разведки и глобальной связи и беспилотного оружия, такого как широкий спектр ракет, человеческий фактор остается жизненно важным. Действительно, таков рост дальности, скорости и сложности войны на море за последние несколько лет, что быстрое принятие решений человеческим мозгом в командовании становится более важным, чем когда-либо, если необходимо избежать просчетов и неверной интерпретации массивов данных, которые могут привести к катастрофическим результатам.

USS «Spruance», построенный в 1975 году, является первым из противоречивого класса эсминцев.

Еще 29 единиц, все из которых будут построены на одной верфи с использованием передовых методов заводского изготовления, планируется завершить к концу 1970-х годов. Класс «Spruance», водоизмещением 7800 тонн и несущим меньше вооружения, чем предыдущие корабли, является первым крупным военным кораблем ВМС США, который будет приводиться в движение газовыми турбинами. Вооружение включает два орудия среднего калибра, ракетную систему ближнего действия «Sea Sparrow», пусковую установку ASROC и противолодочные торпеды.

Морская мощь — критический баланс

В эпоху, когда даже самый маленький флот может нанести мощный удар, баланс мировой морской мощи остается хрупко сбалансированным. Лидерство неуклонно смещается от Западного Альянса, и Советская Россия теперь имеет самый большой в мире флот. Однако морская мощь означает гораздо больше, чем господство на морях. Флоты крупных держав контролируют значительную часть ядерного сдерживания, которым Восток и Запад постоянно угрожают друг другу.

Сегодня, как никогда ранее в истории, морская мощь имеет решающее значение для нашего выживания.

Самым замечательным явлением морской мощи в эпоху с 1945 года стало возвышение советского флота не только как важного политического и военного фактора на море, но и до такой степени, что он стал крупнейшим в мире. Многие западные стратеги и политические мыслители пытались найти причины этого явления — некоторые, например, заявляли, что оно основано на постоянной подозрительности к Западу и, следовательно, просто на расширении глубины обороны «матушки России».

Однако истина проста: под влиянием адмирала Сергея Горшкова советское руководство пришло к пониманию того, что морская мощь необходима для продвижения освященной веками, но по-прежнему абсолютно обоснованной цели достижения мирового господства коммунистической системы.

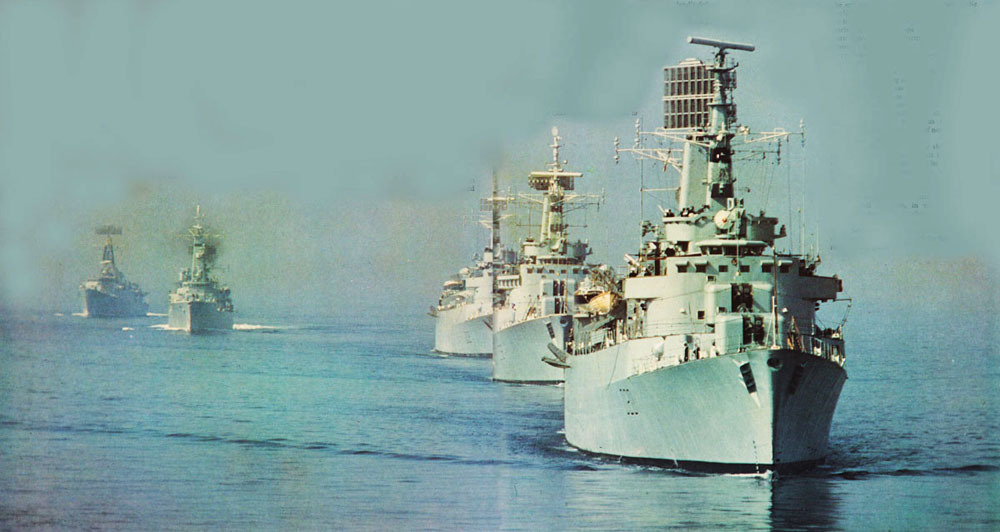

Британские эсминцы и фрегаты с управляемыми ракетами на учениях. Корабли на переднем плане — DLG класса «Каунти», вооруженные зенитной ракетной системой «Сислаг», слева — класс «Линдер» и класс «Трайбл».

Где есть место для спора, так это в том, что пробудило советских лидеров к потребности в морской мощи и когда именно это произошло. Приписывались разные даты, и широко распространено мнение, что американская блокада Кубы в 1962 году, которая заставила Хрущева отозвать загруженные ракетами грузовые суда, фактически пересекавшие Атлантику, продемонстрировала Кремлю его неспособность продолжать свою политику за рубежом без морской мощи.

Но на самом деле импульс был дан гораздо раньше. Неспособность России вмешаться в англо-французскую высадку в Египте в 1956 году после захвата президентом Насером Суэцкого канала, а затем предотвратить американскую интервенцию в Ливане, чтобы остановить коммунистический захват, вероятно, послужила первоначальной искрой.

Однако даже эти события и вызванное ими чувство разочарования в Кремле не дают исчерпывающего ответа на вопрос «когда и почему» возникла современная советская военно-морская мощь. Масштабная программа строительства военно-морских сил шла полным ходом в 1941 году во время немецкого вторжения, в ходе которого большинство кораблей были уничтожены на стапелях.

Новая роль российского флота

Несколько кораблей, в основном крейсеры и эсминцы, сохранились, и важно, что первые крупные российские военные корабли, очевидно, заложенные после 1945 года, крейсеры класса «Свердлов», чем-то обязаны довоенной итальянской военно-морской архитектуре и дизайну. Таким образом, желание создать значительный флот не является новым явлением в Советском Союзе. Скорее, новой является доктрина морской мощи, в которой флот больше не является опорой флангов армии или даже продолжением обороны родины, а средством продвижения, по собственному праву, целей коммунистического руководства.

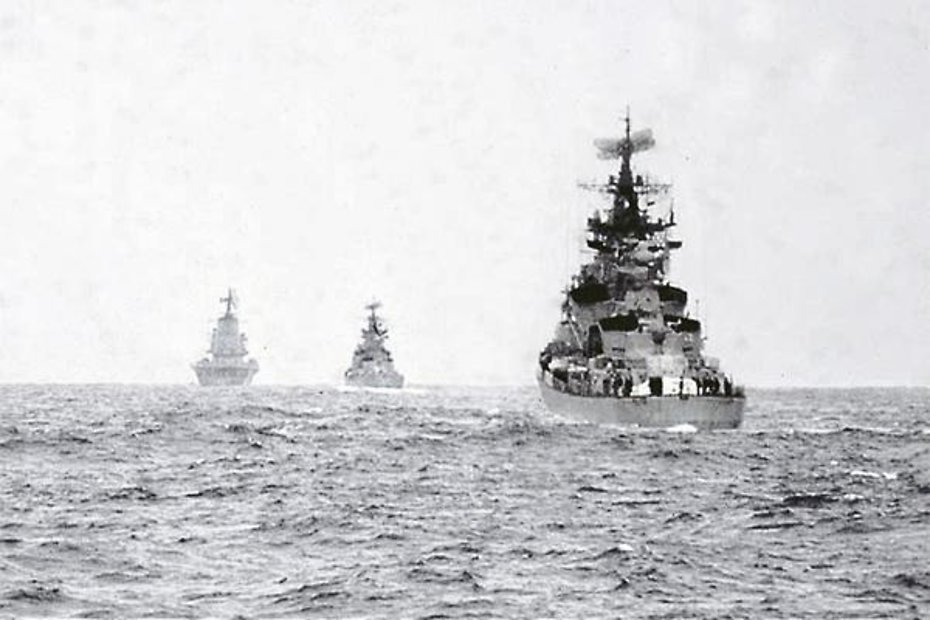

Первые шаги по расширению советского флота в глубины океана начались в 1961 году, когда были проведены учения в Норвежском море. Шесть лет спустя постоянное военно-морское присутствие было установлено в Средиземном море, а в следующем году советская военно-морская эскадра впервые появилась в Индийском океане. К 1970 году это тоже стало постоянным явлением. Это был также год «Океана» — всемирных военно-морских учений, которые, судя по огласке, которой они были удостоены, также были призваны стать крупным пропагандистским усилием, особенно для того, чтобы произвести впечатление на страны третьего мира, не принявшие на себя обязательств.

«Океан» — кодовое название крупномасштабных манёвров (военно-морских учений) Военно-Морского Флота СССР, проходивших с 14 апреля по 5 мая 1970 года и посвящённых столетию со дня рождения В. И. Ленина. Учения «Океан» являлись крупным мероприятием по оперативно-тактической подготовке советского ВМФ в послевоенный период и стали самыми масштабными в мировой военно-морской истории.

Силы, осуществляющие эти различные развертывания, совершенствовались так же быстро, как и расширялась их деятельность по всему миру. Хотя в 1958 году была завершена первая российская атомная ударная подводная лодка, надводные корабли в основном представляли собой обычные крейсеры класса «Свердлов» с артиллерийским вооружением; эсминцы класса «Скорый» и позднее класса «Котлин» и эскортные корабли класса «Рига» — также все с обычным вооружением.

К началу 1960-х годов воздушная угроза была признана с установкой зенитных ракет (ЗРК) на кораблях класса «Котлин» и по крайней мере на одном «Свердлове». В конце 1950-х или начале 1960-х годов ракеты класса «земля-земля» были установлены на некоторых переоборудованных кораблях класса «Котлин», которые после перестройки стали известны как класс «Кильдин» в системе натовской номенклатуры советских военных кораблей.

Считается, что ракеты, установленные на этих кораблях, имеют дальность около 130 морских миль (166 статутных миль). Появление ракет класса «земля-земля» в советском флоте вызвало некоторый переполох на Западе.

Почему, спрашивали заинтересованные неспециалисты (и некоторые политики и промышленники с корыстными интересами в области электроники и производства ракет, которые должны были знать лучше), у Запада не было ничего, сопоставимого с этими советскими ракетами? Разве они не могли по своему желанию сбивать западные военные корабли далеко за пределами досягаемости любого оружия?

Ответ, конечно, заключался в различном стратегическом мышлении и, следовательно, тактическом подходе к оружию, которое западные державы считали необходимым для него. Проще говоря, это была опора американских, британских и французских флотов, особенно на авианосец и его самолеты как на основное морское оружие.

То, что это мышление было и остается правильным, становится ясно, когда изучаются факты. Авианосец может значительно превзойти по дальности любую ракету, используемую тактически на море, даже без собственного использования ракет класса «воздух-поверхность». Таким образом, внезапная атака надводного корабля, вооруженного ракетами, будет успешной только в том случае, если у цели не будет преимущества поддержки с воздуха.

Более того, корабль-носитель ракет не имеет возможности узнать намерения своей цели, и в эпоху массированного ядерного возмездия было бы крайне безрассудно запускать ракеты в упреждающей атаке, если только целью не было создание крайне опасного инцидента или избежание уничтожения собственных сил. Но эта последняя ситуация предполагала бы, что враждебные намерения противника были полностью продемонстрированы, что может быть неопределенно во время международной напряженности.

Таким образом, пилотируемый самолет имеет неоценимое преимущество перед надводным ракетным кораблем в виде человеческого присутствия пилота. Другими словами, человеческий мозг может видеть, оценивать и сообщать о ситуации до того, как будет совершен акт войны.

Еще один недостаток ракеты, запускаемой с надводного корабля, который не сразу стал очевиден для непосвященных, заключается в том, что для достижения дальности в 130 миль (200 км) или даже чего-то намного большего, чем 25 миль (40 км), необходимо иметь какую-то форму наведения на среднем участке. Это связано с тем, что на расстоянии более 20-25 миль цель будет находиться ниже радиолокационного горизонта ракетного корабля. Поэтому какое-то подразделение — другой корабль, вертолет, подводная лодка или самолет — должно предоставить координаты цели, чтобы можно было скорректировать траекторию полета ракеты. Очевидно, что присутствие какого-то другого подразделения между запускающим кораблем и целью может свести на нет фактор неожиданности и, безусловно, облегчит для цели задачу по самообороне.

Разработки советских ракет класса «земля-земля» на море продолжались быстрыми темпами, и хорошим примером являются крейсеры класса «Кара» с восемью пусковыми трубами. Но, что важно, дальность снизилась до максимума около 28 миль, что свидетельствует о том, что руководители советского флота осознают уязвимость системы наведения на среднем участке. Ракеты класса «земля-воздух» также совершенствовались как по точности, так и по количеству устанавливаемых на кораблях.

Класс «Кара», советское обозначение проекта 1134Б «Беркут Б» («Беркут»), был классом ракетных крейсеров («большой противолодочный корабль» по советской классификации), построенных для ВМФ СССР в период с 1968 по 1976 год. НАТО классифицировало этот тип как крейсеры в основном из-за их размера и наличия противокорабельного ракетного комплекса «Метель» (SS-N-14 Silex), способного поражать как подводные лодки, так и надводные корабли.