Бегство из золотой клетки - 10

- Опубликовано: 02.07.2023, 07:50

- Просмотров: 33256

Содержание материала

Встреча с властями

На следующий день к нам пришел бывший однокурсник Гриши по Институту международных отношений, а ныне преуспевающий советский дипломат и зять Громыко. Мы были знакомы, в общем, около сорока лет и могли разговаривать без формальностей. Он принес громадную коробку шоколадных конфет для Оли и бутылку шампанского, которую мы тут же распили. После этого он весьма дружески назвал мне ряд лиц в иерархии министерства иностранных дел, хорошо известных ему, с которыми он советовал мне установить связь. «Звоните им или их женам когда угодно, вас выслушают и дадут совет», — говорил он. Потом назвал имена официальных представителей правительства (тоже мидовских), которые должны появиться, чтобы помочь нам начать приспосабливаться к советской жизни. Я задала несколько волновавших меня вопросов о школах на иностранных языках, но он очень мягко и дипломатично дал мне понять, что все вопросы мне надлежит задавать и обсуждать именно с теми двумя, которых мы скоро встретим. «Я только передаю тебе новости. А там — будь уверена, что тебе пойдут навстречу во всем! Все так рады твоему возвращению. Я всегда помнил тебя, еще со студенческих лет в университете. Помнишь семинары профессора Звавича?» Тогда у него была другая жена, и он сказал, что их сын теперь также преуспевает на дипломатическом поприще. Ну, безусловно, нашим детям было теперь уже под сорок лет!.. Он ушел, оставив после себя благоухание хорошего мужского одеколона и впечатление дружелюбия.

Затем мы встретились с двумя из МИДа, с представителями Совета министров и с министром школ * — и начался процесс узнавания моей бывшей страны. Я совершенно отвыкла от советского образа жизни и возвращение к нему, к его обычаям и нравам было для меня сейчас так же трудно, как и для ничего не понимавшей Оли.

* Речь идет о министерстве просвещения (Прим. ред.).

Министр школ была молодой, энергичной женщиной, очень приятной и открытой в обращении — совсем как молодой Андропов, посол СССР в Афинах. Она совершенно подкосила меня сообщением, что «английские школы уже давно закрыты, как эксцентричная выходка Хрущева. Теперь даже учебники этих школ трудно найти». Это был серьезный удар, так как создавалась опасность, что Оле не удастся найти легкую дружескую среду сверстников. Было предложено, чтобы она усиленно начала заниматься русским языком сейчас же, с завтрашнего утра... Преподавательница есть. Она говорит по-английски, так как готовила индийских студентов к поступлению в советские университеты.

Пока я выясняла все это, Олю увела в другую комнату миловидная молодая учительница Наташа, преподававшая английский и литературу в одной из школ, куда думали сейчас же послать Олю. Однако Наташа оказалась человеком нового воспитания. После часового разговора с Олей по душам она вынесла вердикт: ни в коем случае не насиловать девочку, не заставлять ее идти в советскую школу, так как это может вызвать «нервное потрясение у ребенка». Услышав такие слова, я поняла, что прогресс уже пришел в СССР: в мои дни никто не думал о таких вещах. Наташа пришла вместе с Олей, у обоих были красные от слез глаза, и, к счастью для всех нас, министр школ приняла рекомендацию детского психолога, которым также оказалась эта Наташа, как руководство к действию.

Однако власти наверху, по-видимому, настаивали, чтобы Оля немедленно же уселась в класс. Поэтому нам решили показать несколько школ с «углубленным преподаванием английского языка», то есть где дети могут объясняться по-английски.

Директор первой такой школы встретил нас с нескрываемым ужасом. Он прямо заявил мне, пока Олю водили по классам, что «будет очень трудно, очень трудно для нее и для всех нас!» Произнес он это с таким выражением, что мне стало понятно, что именно он имел в виду: Олиного дедушку, чьей тени он не желал в своей школе. Мне было жаль бедную Ольгу— мою американку. — что из нее тут делали эти примитивные политики. Но, с другой стороны, нам легче было знать, что школа ее не желает. Это даже помогало нам теперь настаивать, чтобы ее оставили заниматься дома!

Другая школа принимала ее с распростертыми объятиями, но там ученики совсем не говорили по-английски и учителя также. «Ничего! — сказала радостная директорша.—У нас тут вьетнамские дети поступают — ни словечка не знают, а смотришь, через полгода уже заговорили!» Я сказала, что спасибо, нет, мы лучше не будем экспериментировать.

В третьей школе за Олю так серьезно ухватились директор и завуч, что пришлось с ними воевать. Очевидно, они поняли «инструкции и пожелания сверху» и решили, что «справятся с задачей». Завуч с металлическими глазами и хорошим знанием английского так напугала Олю всем своим тоном холодного учителя (этого она до тех пор еще не видела), что Оля начала умолять меня не посылать ее туда. Я и не собиралась посылать ее в эту показушную школу, куда приводили каждого иностранного гостя, чтобы посмотреть на «советских ребят», немного упражнявшихся в английском языке. Тут и Олю будут показывать как достопримечательность— смотрите, мол, как мы ее быстро перевоспитали! Нет, несмотря на бассейн для плавания — редкость в советской школе неслыханная, — сюда-то уж она никогда не пойдет, решила я. А в другой школе вышел курьез: Олю отправили осматривать классы вместе с девочкой из Австралии, учившейся тут и свободно говорившей по-английски. Когда они вернулись, я заметила веселые искорки в ее глазах. «Все хорошо», — ответила она на вопросы учительниц. А дома Оля рассказала мне совсем иное: «Знаешь, эту девочку родители привезли сюда еще ребенком.. Теперь она только и мечтает окончить школу, стать переводчицей, выйти замуж за иностранного туриста и уехать с ним отсюда!» Оля была взволнована такой предприимчивостью и храбростью, а я подумала: как это трогательно, что девочка захотела предупредить Олю по-своему. И не стала ей лгать.

Я заверила Олю, что ее ни в коем случае никто не станет посылать насильно в школу, но что ей придется начать учить русский язык. На это у нее не было возражений. Главное — нужно было немедленно же занять ее голову работой, тогда она погрузилась бы в полезную деятельность, а это только содействует положительному отношению к жизни. Сказать по правде, я не подозревала, что через 30 лет после смерти Сталина политические страсти вокруг его имени все еще так накалены (даже больше, чем раньше) и что моя Оля окажется жертвой борьбы вокруг этого имени.

Мы старались тем временем повидать как можно больше родичей и друзей, чтобы хоть как-то загладить холодный прием, оказанный ей сыном, и полнейшее молчание Кати, моей дочери.

Светлана Аллилуева (Lana Peters) с дочерью и Евгений Джугашвили (внук Сталина (сын Якова и Ольги Голышевой)). Москва 1984 год

Казалось, все было хорошо по туристической части, и Оля осталась очень довольна осмотром Кремля, но не Третьяковской галереи, где репинский «Иван Грозный, убивающий сына» показался ей настолько ужасным, что она долго боялась увидеть эту картину во сне...

Большой театр ее особенно не потряс, но она просиживала часы перед советским телевизором, вперяясь в старые советские музыкальные комедии, наслаждаясь песнями и незнакомыми лицами и пытаясь догадаться о происходящем без знания языка. Казалось, телевизор и кино раскрывали ей смысл новой для нее страны куда лучше, чем гиды-переводчицы. Занятия же русским языком она встречала теперь каждое утро с интересом. До этого она немного знала французский, и еще один новый язык занимал ее. А я все еще надеялась, что как-то все образуется, как-то уладится и что мы наконец окажемся с Олей в атмосфере семейного тепла. Хотя первые признаки того, что это может оказаться лишь беспочвенным мечтанием, были уже налицо.

Тем временем правительство начало оказывать на нас давление. До сих пор все шло очень гостеприимно и щедро; теперь — пожалуйте расплачиваться. Как говаривал один мой старый всезнающий друг: «Здесь вход всегда бесплатный; расплачиваешься при выходе».

«Наверху» прекрасно понимали, что, пока я не вступлю в контакт со старшей дочерью Катей, я все еще буду находиться в неопределенности относительно наших дальнейших планов. Поэтому на нас начали нажимать немедленно же, пока мы все еще были в растерянности. Мы не могли тут же уехать...

Двое из МИДа оказались сравнительно молодыми бюрократами; один—брюнет цыганистого вида с приличным знанием английского языка, другой — с розовыми щечками и голубыми глазами — говорил только по-русски, очевидно, из чувства патриотизма. Они оба немедленно же заявили, чтобы я подала прошение о восстановлении меня в гражданстве СССР и о «принятии дочери Ольги» в таковое. Последнее меня удивило—уж очень скоро они все захотели, да и двойное гражданство Ольги, уроженки США, было бы очевидным.

«Нет! —твердо заявили Розовые Щечки.— Мы не признаем двойного гражданства». «Нет, нет, не признаем», — вторил ему брюнет. Я даже рассмеялась непочтительно. «В мире существуют случаи тройного и более гражданства, я сама встречала таких людей в Америке. Мир сегодня в движении, люди больше не живут на одном месте всю жизнь!»

«Советский Союз ничего подобного не признает. Получив однажды советское гражданство, советский гражданин остается советским гражданином при всех обстоятельствах!» Я поняла, что это был просто один из тех моментов, когда в СССР полагают, что могут трактовать интернациональные правила и законы по собственному желанию. Пережитки гоголевских времен. Собакевичи. Чего с ними спорить: бесполезно. «У Ольги останется навсегда двойное гражданство»,—повторила я. В этот момент было предельно ясно, что, несмотря на все вежливости и щедрости, мне дают понять — где я и кто решает нашу судьбу. Я решила делать то, что от нас требуют, потому что в данных обстоятельствах просто не было иного выхода и потому, что я все еще надеялась как-то урегулировать все наши семейные дела.

По прибытии в Нью-Йорк в 1967 году 41-летняя женщина сказала: «Я приехала сюда, чтобы найти самовыражение, в котором мне так долго отказывали в России». Она сказала, что начала сомневаться в коммунизме, которому ее учили в детстве, и верила, что не существует капиталистов или коммунистов, а есть только хорошие и плохие люди. Она также нашла религию и считала, что «невозможно существовать без Бога в сердце».

Поэтому я написала заявление, которое мне буквально продиктовали. У меня не было никакого оружия, чтобы сражаться, и нервы были на пределе. А к формальностям особого почтения я никогда не питала.

Гриша согласился со мной, что «положение серьезное». Но теперь он, будучи опытным дипломатом на поприще международного права, с прекрасной карьерой, с поездками за рубеж, лекциями и прочими атрибутами «достижений», не хотел, конечно, вступать в борьбу. Он все еще полагал, что я такая же, как была сорок лет тому назад, не желал думать о моем американском опыте. Я же видела, что мне сейчас не под силу вступать в сражение с властями, так как самым важным было как-то обеспечить Ольге сносное существование. Я написала поэтому все, как мне продиктовали.

Весь процесс, обычно занимающий месяцы, завершен был в два или три дня. 1 ноября 1984 года Верховный Совет подписал указ, а приехали мы сюда только 25 октября. Скорость неслыханная *.

* Официальный выход наш из гражданства СССР занял потом два года и завершился, наконец, 7 апреля 1988 года.

Затем один из наших опекунов пришел, чтобы взять наши американские паспорта и, как он выразился, «вернуть их в посольство США». Тут я поняла, что последует немедленная реакция — и она последовала.

Мы узнали — вернее, догадались о ней — по тому факту, что возле входа в гостиницу на следующее утро собралась толпа иностранных репортеров, аккредитованных в Москве. Как ни в чем не бывало мы вышли в тот день, чтобы ехать смотреть еще одну из московских школ. Вдруг молодой человек в лыжной шапке с телевизионной камерой на плече приблизился к Ольге и спросил ее по-английски: «Вы Ольга Питерс?» «Не говори с ними!»—крикнула я, схватила ее за руку, и мы прогалопировали назад в гостиницу. В последующие дни было невозможно выйти из гостиницы— нас ожидали внизу репортеры. Я пошла одним утром (пока Оля занималась русским языком) к своему кузену Сереже Аллилуеву — всего несколько кварталов от гостиницы,—но потеряла дорогу. За мной следовал высокий могучий чекист в штатском. Через несколько минут появились те репортеры с телекамерой на плече. Я просила их уйти. Чекист начал толкать их кулаками, и один чуть не упал. Я кричала на чекиста по-русски, чтобы он остановился, на репортеров — по-английски, чтобы они ушли (в СССР не дают интервью на улицах), но обе стороны упорствовали. Тогда, потеряв терпение, я «послала» его по-русски, а их по-английски, совершенно не думая о том, что смогу попасть в таком виде на экран... Оказывается — попала, но отрезали этого чекиста. Так что непонятно было, почему я так разозлилась. (Об этом я узнала после возвращения в США.)

Затем наши опекуны из МИДа доставили мне в гостиницу письмо от консула США. Его показали мне издали и в руки не дали, так как там был указан телефон, по которому я могла позвонить в консульство... Запомнить телефон с одного взгляда я была не в состоянии, но письмо говорило о том, что мне было хорошо известно: что для меня и моей дочери американское гражданство остается в полной силе, пока мы не пожелаем от него публично отказаться,—в присутствии посла США и под присягой. Значит двойное наше гражданство является теперь фактом, хотя советские спорили со мной! Письмо унесли, не оставив его в моих руках. Я не сопротивлялась и не поднимала шума; теперь надо было как-то сохранять силы для дальнейшего.

Я официально попросила власти дать мне возможность провести пресс-конференцию, на которой я надеялась ответить на возникшие вопросы. Мне хотелось прояснить обстановку, рассказать, что наша поездка продиктована чисто личными соображениями и что не следует делать из нее больших политических выводов.

Мне было сказано — написать мой текст по-русски, чтобы затем его перевел переводчик. Это делается для того, чтобы переводчик мог интерпретировать текст по-своему, а также чтобы исключить какое-то ни было прямое общение между мной и репортерами... Ведь все же знали, что я могу говорить по-английски.

Это была комедия. В появившихся затем сообщениях советских газет значилось, что якобы я сказала, будто «была дрессированной собачкой Си-Ай-Эй». Я вообще не упоминала Си-Ай-Эй ни разу, но действительно сказала, что «ко мне относились хорошо, я была любимицей — а реt». Вот это слово и было превращено затем Агентством «Новости» в «дрессированную собачку». Не знаю, удалось ли мне дать понять публике, что мы ехали на встречу с семьей... Репортеров было очень мало, главным образом — из стран Восточной Европы. Дальше в печати стали появляться даже приписываемые мне заявления вроде «я ненавижу Америку» *. Я знала, конечно, что все будет переврано, что весь мир против меня в эти дни, но все же пыталась объяснять снова и снова, что «поездка была вызвана только чисто личным желанием соединиться с семьей, детьми и внуками.

* Все это я узнала позже, по возвращении в США через два года.

После этого мне позвонил ужасно рассерженный на меня Федор Федорович Волькенштейн (старый друг, которому были адресованы «Двадцать писем») и ругал меня так, как будто я действительно сказала все эти глупости о Си-Ай-Эй и т. п. Я пошла его повидать — мне было обидно, что он так огорчен.

В высоком здании у зоопарка он жил теперь с компаньонкой, смотревшей за ним; жена его умерла. Я долго ждала у двери, пока не услышала шарканья домашних туфель по полу. Это был страшный, незнакомый звук. Мне сказали, что Фефа очень постарел и серьезно болен. Но он был все таким же внутренне и был рад меня видеть. Мне пришлось уверять его, что я не говорила ничего подобного.

Он долго молчал, потом сказал с силой: «Зачем ты приехала? Мы все привыкли к тому, что ты живешь за границей. Твои дети в порядке — ты же знала это. Что ты будешь теперь здесь делать? Ты видишь, как твой приезд использовали для пропаганды? Ведь тебе-то этого не нужно!»

Я молчала. Он прав, конечно, как всегда. Я еще не могла сказать ему «мы уедем», так как я все еще надеялась. Это было жестоко — не давать мне права любить своих детей. Но он был прав. Это я тоже знала.

Все в комнате было как тогда, больше двадцати лет назад. Портрет молодой, цветущей Наталии Васильевны на стене, — Фефа всегда сидел, стоял, говорил, как бы не выходя из поля зрения больших серых глаз своей матери. Безусловно, Фефа помнил их собственное возвращение из эмиграции в 1922 году, когда его отчим, Алексей Толстой, и мать, Наталия Крандиевская, решила вернуться в советскую Россию. Фефа потерял мать, навсегда разошелся с Толстым, сделавшимся советским вельможей. О, Фефа знал, что говорил! Возвращение — это иллюзия. Он был очень болен. При таком состоянии здоровья никто не притворяется и не пытается говорить приятные вещи. Федор Федорович Волькенштейн умер всего лишь через несколько месяцев.

Я чувствовала в те дни, что погружаюсь в какие-то темные воды, как это бывает в дурном сне, когда все затопляется и знаешь, что тонешь. Кошмары о потопе — говорят психологи. Глубоко подсознательная вещь. Вот так именно я и чувствовала себя в те дни.

Тем временем власти решили, что пора нам «осесть» — переехать из гостиницы (где мы жили уже несколько недель) и отправить Ольгу в ту самую показушную школу с плавательным бассейном, где она боялась завуча, — и нам была предложена колоссальная квартира в доме рядом: в новом доме, выстроенном недавно исключительно для членов Политбюро и их семей. Квартира покойного Пельше — более девяноста квадратных метров — была показана нам. Ольге понравились довольно модерновые интерьеры, великолепный вид на Москву открывался сверху, с какого-то -надцатого этажа... Но она ничего не понимала: жизнь там была бы как в клетке, с постовым у дверей, при входе.

«Начинайте жить!» — сказал официальный представитель, показывавший нам это великолепие, как будто до того мы еще никогда не существовали. По советским стандартам это был верх роскоши. Это был также верх — дальше некуда — того состояния постоянной показухи, в которой нас, по-видимому, решили теперь держать: дом был рядом с этой показушной школой, на Спиридоньевке, то есть совсем рядом и с Домом приемов МИДа, который посещает в различных обстоятельствах весь московский дипкорпус, все иностранные корреспонденты. Как ни оторвалась я от московской жизни, но тут уж даже мне было ясно, что это будет у нас за жизнь. И я сказала вежливо, что «это все прекрасно, но слишком обширная площадь для нас двоих» и что мне надо подумать.

«Подумайте, подумайте! — бодренько отозвался представитель Совмина.— Хватит уж вам кочевать. Вот и дочке понравилось здесь, да?» — сказал он весело и получил в ответ фотогеничную улыбку, без которой в Калифорнии не рождается ни одна девочка. Он истолковал это как знак согласия. Но я-то понимала, что если мы сейчас примем вот этот статус, предлагаемый нам, этот образ жизни, то мы обречены. Потому что впоследствии мы будем существовать в этой золотой клетке и моя дочь будет первой, кто взбунтуется против такой жизни. Мне дали еще некоторое время, чтобы подумать.

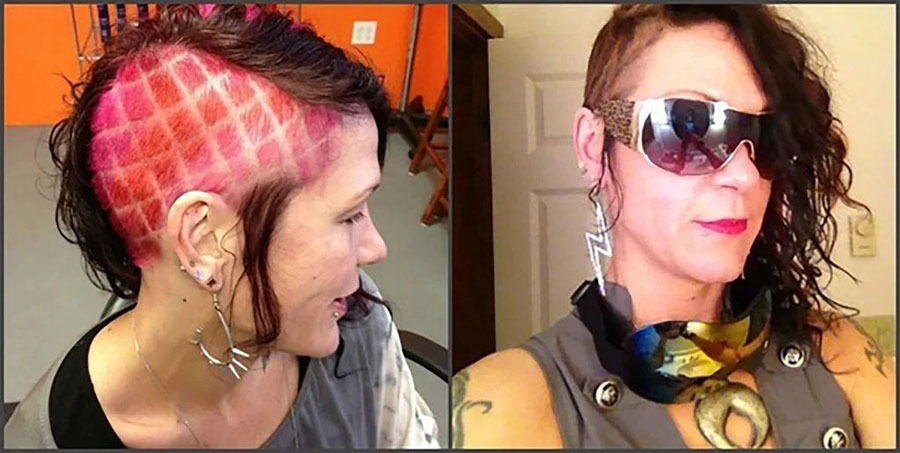

И Ольга взбунтовалась... Ольга Питерс - Крис Эванс... любительница пирсинга и татуировок