СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть1 - 9

- Опубликовано: 30.07.2025, 13:02

- Просмотров: 3665

Содержание материала

Один из малоизвестных фактов, выявленных во время Второй мировой войны, заключается в том, что в период с 1939 по 1941 год немцы получили из Советского Союза больше промышленной и сельскохозяйственной продукции, чем за период оккупации частей СССР с 1941 по 1944 год. В 1942 году, добавив США в список своих врагов, Гитлер, руководствуясь стратегической необходимостью, должен был принять решение в 1942 году и захватить Украину, Донбасс и нефть Кавказа. Без природных ресурсов этих регионов Германия не могла рассчитывать на победу в войне; с поражением Советского Союза задача, стоявшая перед союзниками, стала бы практически невыполнимой. В 1942 году Германия была вынуждена наступить на юге.

Для немцев кампания 1942 года началась удачно. Несмотря на то, что зимой они потерпели неудачу, включая потерю Ростова, весеннее наступление советских войск под Харьковом привело к разгрому советских войск, задействованных в наступлении, и открыло Восточную Украину для немецкого продвижения. Под Харьковом советским войскам требовалась тесная координация действий, чтобы избежать поражения, поскольку для этой атаки у них не было никакого превосходства над немцами. Они попытались прорваться через немецкие позиции к северу от Харькова и смогли пробить брешь шириной около семидесяти миль на немецком фронте, но их неопытность в продвижении по разрушенной местности вдали от складов снабжения привела к замешательству.

По мере того, как сопротивление немцев на флангах прорыва усиливалось, а советские войска всё глубже продвигались вглубь немецких позиций, их шансы уйти от неизбежной контратаки уменьшались. Из-за глупости Сталина наступление продолжалось ещё долго после того, как надежды на успех уже не было, а перспективы полного уничтожения стали практически неизбежными. В конце мая немцы закрыли прорыв и окружили советские войска, потеряв 200 000 безвозвратных потерь и 1000 танков. По-своему, битва под Харьковом стала одним из самых эффективных ответных сражений в войне.

Немецкие артиллеристы и пехотинцы обмениваются огнем с очагами советских войск во время уличных боёв в России. Бои в населённых пунктах — долгая, кровопролитная и очень изнурительная операция, требующая больших людских ресурсов и тщательного управления и планирования. В Сталинградском сражении были задействованы лучшие силы немецкой 6-й армии.

Последующее немецкое наступление, целью которого было воспользоваться этой ситуацией, началось успешно, быстро обеспечив себе надёжный фланг и захватив Воронеж. Однако основной удар наступления был направлен как на юг, на Армавир, Майкоп, Грозный и Баку (1-я танковая армия), так и на восток (4-я танковая и 6-я армии) к Волге. Первоначальная цель состояла в том, чтобы обеспечить фланг для продвижения на юг, но в долгосрочной перспективе планировалось продвинуться вверх по Волге к Казани, тем самым обойдя Москву с востока. После серии впечатляющих побед это наступление привело немцев к полному поражению под Сталинградом. Этот город был лишь промежуточным пунктом наступления, точкой на Волге, где следовало прижать фланг. Однако немцам не удалось взять город с первого наступления (19 августа), и обе стороны начали подтягивать резервы.

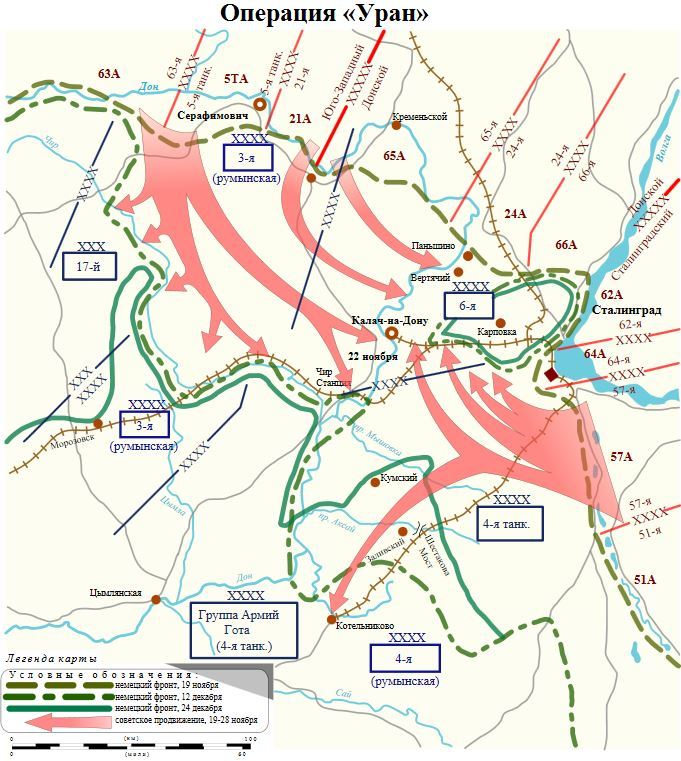

Но в то время как советские войска подтягивали резервы, исходя из минимально необходимого, немцы начали подтягивать людей, исходя из максимально возможного, в отчаянной попытке сломить советскую волю. Таким образом, в то время как советские войска смогли сосредоточить большую часть своих резервов на флангах для контратаки, немцы оказались в ситуации, когда их танки и элитная пехота были измотаны уличным боем (где их выдающиеся качества – мобильность и огневая мощь – были сведены на нет), застыв на самом острие застопорившегося наступления. Более того, немецкие фланги наступали и в воздухе. Их поддерживали плохо оснащенные румынские и итальянские армии, в то время как советские войска удерживали многочисленные плацдармы в излучине Дона. Полностью поглощенные битвой за Сталинград, немцы проигнорировали эти плацдармы, а Советы — нет, и именно с них Советы начали свои удары по румынам 19 ноября. Для наступления по обе стороны Сталинграда Советы задействовали миллион человек, более 13 000 орудий и 900 танков, объединенных в 66 стрелковых дивизий, 18 механизированных бригад, 5 танковых корпусов и т. д., 14 бригад, 3 кавалерийских корпуса и 127 артиллерийских полков.

Учитывая нехватку артиллерии, начальный огневой вал должен был длиться до восьмидесяти минут, а нехватка сухопутных войск в целом привела к тому, что атака оказалась недостаточно глубокой, поскольку бронетехника была отложена для развития прорыва, проделанного преимущественно пехотой. На северном фланге, однако, танкам пришлось прорваться сквозь пехоту, чтобы самим пробить прорыв. Но прорывы были созданы, и, несмотря на проблемы с навигацией по безликим степям и хаос, царивший как на фронте, так и за его пределами, клещи сомкнулись у Калача. Погребённые под Сталинградом немцы насчитывали около 250 000 человек, 100 танков и 2000 орудий – примерно в три раза больше, чем предполагали советские войска. Лишь 2 февраля 1943 года непрерывное давление советских войск, суровая погода и голод наконец положили конец отчаянному сопротивлению. До этого времени немецкие позиции в Сталинграде сковывали значительную часть советских войск на юге, что затрудняло преследование немецких войск на западе, в Центральной Украине.

Сталинградская битва. Операция "Уран". Карта советского наступления...

В операциях, проходивших на относительно коротких дистанциях в условиях значительно ослабленного сопротивления противника, Красная Армия под Сталинградом продемонстрировала свою способность прорывать фронт, а затем окружать и уничтожать противника. Однако более масштабное наступление на харьковском направлении в феврале-марте 1943 года дало тот же результат, что и наступление в мае 1942 года, продемонстрировав стратегическое и тактическое превосходство над советскими войсками на данном этапе войны. По мере продвижения советских войск на юго-запад, встречая слабое сопротивление, немцы ослабили фронт и отступали, сосредоточивая на флангах свежие танковые силы для контратаки. Немцы снова обрели уверенность в том, что чем дальше продвинутся Советы, тем значительнее будет их окончательная победа, однако нехватка немецкой пехоты привела к тому, что, когда ловушка захлопнулась, большая часть советских сил смогла вырваться из клещей и скрыться.

Однако советское наступление, грозившее уничтожить все немецкие позиции в центральной и восточной Украине, было сведено на нет, и фронт стабилизировался примерно на той линии, с которой немцы начали в мае 1942 года. Однако было два существенных отличия от ситуации в мае 1942 года. Во-первых, для немцев на Средиземноморье назревал кризис с капитуляцией войск Оси в Тунисе, в то время как мощь США все больше ощущалась в европейской войне; и, во-вторых, Красная Армия теперь представляла собой такую угрозу, что нужно было вести с ними бой и разгромить их. Конфигурация фронта определяла, где немцам следует направить свои усилия. От Балтики до Орла фронт был сплошным, почти в стиле Первой мировой войны, с траншеями, долговременными огневыми точками и минными полями. К югу лежал Курский выступ, который нависал над немецкими позициями на Украине.

Здесь немцы надеялись спровоцировать в бой большую часть советских бронетанковых сил и разгромить их. Здесь Советы также были готовы дать бой, расчётом на то, что в таком столкновении немцам придётся идти им навстречу. Советы верили, что их упорство в обороне и сила снарядов окажутся решающими. С этой целью для обороны выступа Советы в конечном итоге развернули около 1 337 000 человек личного состава, 20 220 артиллерийских орудий и 3306 танков, а также дополнительную танковую армию в резерве. Система обороны простиралась примерно на 110 миль в глубину по всей горловине выступа и состояла в основном из групп из пяти 76,2-мм противотанковых орудий, размещённых в батареях, взаимно поддерживающих друг друга и поддерживаемых миномётами, сапёрами и пехотой. Были установлены обширные минные поля – в среднем около 5000 мин на милю – чтобы направить немецкий удар по батареям, где, как надеялись, сила бортового залпа, а не отдельные снаряды, будет иметь решающее значение для танков. Непосредственную поддержку оказывали танки с приниженным корпусом и средней артиллерией, а за ними — еще больше танков, которые либо должны были помочь в обороне, либо, что было более целесообразно, были придержаны для контратаки, когда немцы будут остановлены и истощены.

Немцы в обороне в России. Зимой 1943/44 года сапёры роют мёрзлый снег, чтобы установить противотанковые мины Теллера.

Тактически немцы в большей или меньшей степени полагались на метод блицкрига с новыми танками «Тигр» в авангарде, более лёгкими танками на флангах и в тылу. Но на севере они попытались пробить ряд отдельных брешей в советской обороне, чтобы обеспечить проход танков, как это сделали британцы при Эль-Аламейне, но в этом случае без гарантированного превосходства в численности и технике, которым обладал Монтгомери.

Сражение было предсказуемым (по крайней мере, в ретроспективе), поскольку, как и в Первой мировой войне, наступающие попытались прорвать оборону, но не прорвали её, а контратака свела на нет все их достижения. Немецкие потери в живой силе и танках — возможно, до 1200 танков — были настолько велики, что советские войска смогли продвигаться до конца лета за Днепр, освободив Киев и Полтаву. В этом, как и во всех последующих советских наступлениях, удары отличались стратегической и организационной гибкостью, если не тактическим мастерством.

Tiger— немецкий тяжёлый танк времён Второй мировой войны, начавший боевую службу в 1942 году в Африке и Советском Союзе, как правило, в составе отдельных тяжёлых танковых батальонов. Он стал для немецкой армии первой бронированной боевой машиной, оснащённой 8,8-см (3,5-дюймовой) пушкой KwK 36 (разработанной на основе 8,8-см Flak 36, знаменитой «восемьдесят восьмёрки», наводившей ужас на войска союзников). С августа 1942 по август 1944 года было построено 1347 танков. После августа 1944 года производство Tiger I было прекращено в пользу Tiger II.

Их тактика наступления характеризовалась мощной концентрацией артиллерии и широким фронтом атаки со смешанной пехотной или танковой атакой в двух эшелонах, оказывающей сильное давление на первоначальную разведку. (Были предприняты различные попытки провести трех- или четырехэшелонные атаки для придания глубины, но от них отказались, так как они неизбежно снижали до неприемлемо низкого уровня удельный вес огневой мощи в атаке.) Советы стремились сделать один или два прорыва и, прореживая фронт, но все еще удерживая противника вдоль него, перебросить подавляющую часть атакующих сил в прорыв(ы) для развития успеха, советская тактическая практика в первоначальной танковой атаке была интересна по причинам, которые и сейчас могут быть применимы.

В первые дни войны танковые дивизии использовались буквально до тех пор, пока не понесли 100% потерь. Позже их использовали более осторожно: истощенные дивизии выводились из боя, когда их численность составляла примерно бригаду, и затем использовались в качестве ударных дивизий, усиленных пехотными и танковыми подкреплениями, а также артиллерией, рассчитанной на всю дивизию. Эти дивизии действовали на очень узких фронтах: в одном случае шириной всего 700 м (700 ярдов). В случае прорыва дивизия теряла артиллерийскую поддержку. Более того, использование танков в первоначальном наступлении неизменно было очень дорогостоящим, однако к концу войны Советы часто прибегали к массированным танковым атакам в начале операций, возможно, потому, что были готовы понести большие потери, которые могли быть понесены в любом случае, а также, вероятно, потому, что подавляющее численное превосходство позволяло им быть несколько расточительными.

Советские моряки стреляют из многоствольного пулемёта «Максим» на зенитной установке. Хотя советская противовоздушная оборона в начале Сталинградской битвы практически отсутствовала, она постоянно совершенствовалась, пока окружённая немецкая 6-я армия не оказалась лишена большей части поставок десанта из-за кольца тяжёлых и средних зенитных орудий..

Эти атаки имели слабую поддержку пехоты, но много ремонтных и обслуживающих групп. Лишь примерно каждый третий подбитый танк был не пригоден для ремонта, и советские войска разработали систему, в которой темп (и общая сила) атаки поддерживались ремонтными и сменными группами. Это привело к тому, что советские войска могли потерять в два-три раза больше танков, чем имели в начале, и к концу сражения ещё несколько оставалось.

Немецкая оборонительная тактика перед лицом растущей советской мощи заключалась в том, чтобы попытаться нанести удар по воздуху, отступив непосредственно перед наступлением. Для этого требовалась качественная полевая разведка, которая, как правило, была доступна. Бронетанковые силы были сосредоточены для отражения прорывов, а основные зоны поражения прикрывались лёгкими, средними и тяжёлыми противотанковыми средствами. Несмотря на свою эффективность, такая тактика могла лишь задержать наступление или нанести серьёзный урон нападающим; она не давала немцам никакой надежды на возвращение стратегической инициативы.