СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть1 - 5

- Опубликовано: 30.07.2025, 13:02

- Просмотров: 3671

Содержание материала

Триумф и поражение

В поисках новой тактической концепции, способной восстановить мобильность на поле боя после Первой мировой войны, британцы взяли на себя инициативу и сохраняли её до середины 1930-х годов. Ещё до окончания войны один из ведущих деятелей танкового корпуса, майор Дж. Ф. К. Фуллер, разработал план кампании (обычно называемый просто «Планом 1919»), который, будучи изменённым и обнародованным, вызвал бурные споры. Фуллер предполагал наступление на фронте в девяносто миль против заранее предупреждённого противника с целью переброски дополнительных сил в зону боя и гарантированного его уничтожения. План заключался в том, чтобы сосредоточить средние танки для прорыва оборонительных зон, атаковать штабы в основной зоне обороны, а затем рассредоточить их для атаки на другие штабы, районы сосредоточения и коммуникации. Целью было подорвать нервную систему противника, лишив его средств тактического реагирования. В этом случае участие авиации в систематическом блокировании центров снабжения и дорог имело решающее значение. Для сухопутной части операции Фуллер предусмотрел около 2400 средних танков для наступления. Поскольку обороняющаяся сторона скатывалась в хаос из-за прорыва флангов и разрушения средними танками линий управления, фронтальная атака силами около 2592 тяжёлых танков, мотопехоты и артиллерии должна была быть продвинута во вторую тактическую зону, тем самым усиливая дезинтеграцию обороны и оставляя противника беззащитным перед разгромом.

Американские морские пехотинцы склоняются за пулемётом «Браунинг» с водяным охлаждением во время вторжения на удерживаемый японцами остров во Второй мировой войне.

Оставив в стороне два момента: Германия запросила мира и таким образом избежала судьбы, уготованной ей Фуллером, и средние танки не соответствовали заявленным характеристикам, «План 1919» был одновременно и изобретательным, и спорным. Когда Фуллер предложил, чтобы новая дивизия состояла из двенадцати пехотных батальонов, каждый с танковой ротой, четырёх батальонов конной тяги и двух рот механизированной средней артиллерии, а также смешанной бригады из двух кавалерийских и одного танкового батальонов, многие традиционалисты выступили против. Однако главным препятствием для принятия его идей стало послевоенное сокращение финансирования вооружённых сил, а вместе с ним и инициативы и энтузиазма. Лишь в 1927 году начались эксперименты с бронетанковыми войсками в масштабах и в том порядке, которые предвидел Фуллер. К тому времени, однако, он уже переманил на свою сторону влиятельного военного корреспондента, капитана Б. Х. Лидделла Гарта. Последний разработал концепцию пехотной атаки по всему фронту, чтобы выявить слабые места противника и затем прорваться через них «расширяющимся потоком». Фуллер убедил Лидделла Гарта, что пехота не может одолеть танки и что только танки могут обеспечить скорость, необходимую для того, чтобы такая концепция имела хоть какой-то шанс на успех. Лидделл Гарт был гораздо более тактичным сторонником этой концепции, чем вспыльчивый и резкий Фуллер, хотя именно Фуллер пользовался большим уважением у таких людей, как де Голль во Франции и Гудериан в Германии – двух из многих стратегов за пределами Великобритании, которые внимательно следили за британскими публикациями и развитием событий того времени.

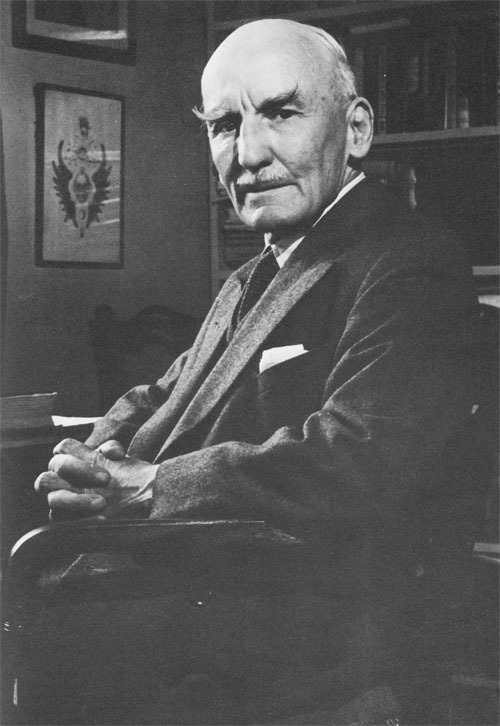

Фуллер, разработавший «План 1919», был одним из пророков молниеносной войны 1939–1943 годов. Он видел, что при правильном применении лёгкие и средние танки способны прорвать жёсткую оборону и разрушить коммуникации и системы снабжения, лишив противника командования и боеприпасов.

Эксперименты 1927 года оказались вполне удовлетворительными для бронетанковых соединений, но силы, созданные для таких испытаний, страдали от постоянных расформирований и переформирований вплоть до 1934 года, когда танки были созданы на постоянной основе. Более того, к тому времени британские танки были мировым лидером в области радиосвязи, а испытания 1931 года впервые представили танковое соединение, эффективно и немедленно управляемое одним человеком по радио. Это имело жизненно важное значение, поскольку позволяло очень быстро реагировать на события, например, быстро менять силы и направление атаки, и, таким образом, в полной мере использовать преимущества мобильности и ударности как для развития успеха, так и для контратаки. Такие разработки, как правило, не привлекали внимания французов. Для Франции безопасность означала защиту от поражения, а не предотвращение войны. Она была застрахована от поражения благодаря своим союзам – с Бельгией, Польшей, Чехословакией и Россией, а также благодаря договоренностям с Румынией и Югославией – и благодаря подавляющему превосходству над Германией, благодаря численному составу и репутации своей армии, особенно пехоты. Однако в политическом и стратегическом плане она так и не смогла решить, были ли её союзы и договоренности источником помощи или обязательствами, которые необходимо выполнять.

Эта двусмысленность стала очевидной в тридцатые годы, когда Гитлер всё более наглядно продемонстрировал, что французская система союзов работает ровно до тех пор, пока ей не угрожает опасность. Стратегия неотделима от политической воли, и в двадцатые и тридцатые годы французы стали жертвами подорванной и постоянно слабеющей решимости. Всё более ощущался весь масштаб её катастрофически высоких потерь в Первой мировой войне, и она стала руководствоваться двумя соображениями: во-первых, военная теория подчёркивала, что решающим родом войск в бою является пехота, в результате чего разработка и эксперименты с танками были ориентированы на тактику пехоты, как это было в Первой мировой войне. (В результате развитие французских танков, хотя и технически сложное и во многих отношениях новаторское, шло гораздо медленнее и ограниченнее, чем в других странах.)

Французская тяжёлая артиллерия на полевой позиции на линии Мажино. Хотя у них были танки, авиация и мобильная артиллерия, французы были убеждены, что, следуя опыту Первой мировой войны, оборона принесёт противнику больше потерь, чем наступление. Это делало их уязвимыми для любых агрессивных действий со стороны немцев.

Во-вторых, Франция была заворожена тем, как великие крепости Вердена месяцами сопротивлялись атакам и сдержали немецкое наступление в 1916 году. В тридцатые годы, убеждённые в превосходстве обороны над нападением и полные решимости больше никогда не подвергать свои силы условиям Первой мировой войны, французы приступили к созданию системы постоянных укреплений, о которые немцы могли бы биться до изнеможения. Результатом стала линия Мажино – шедевр военного инженерного искусства, хотя и недостаточная дальность. Линия состояла из подземных позиций, где подразделения могли жить, тренироваться, питаться, находиться в госпиталях и вести бои в кондиционируемых помещениях. Наземные подходы к линии со стороны противника были прикрыты заграждениями и бункерами с непрерывным обстрелом.

Линия Мажино

Эти позиции, подкреплённые мощными огневыми точками и наблюдательными пунктами, а также отдельные позиции были расположены таким образом, чтобы обеспечить взаимную поддержку с аналогичных фланговых позиций. Хотя линия Мажино была перенята (а кое-где и превзойдена) чехами в Судетской области и советскими войсками в районе между Балтикой и Припятью, ни чехи, ни советские войска не стали относиться к своим оборонительным позициям так же, как французы. Истинное предназначение крепостей – предоставление времени обороняющейся стороне и высвобождение крупных соединений для других задач – стало для французов второстепенным по сравнению с чувством безопасности, которое внушала сама линия. Строя линию Мажино, французы безоговорочно отказались от своих восточных союзников и от любых попыток наступления, хотя в уставе французской армии 1939 года именно наступательные действия и подчеркивались. Это, однако, не могло перечеркнуть многолетнюю самоуспокоенность и в любом случае предполагало наступление строго по линии Первой мировой войны, а именно медленное, планомерное продвижение бронетехники и пехоты при взаимной поддержке под мощным артиллерийским прикрытием.

Можно было бы предположить, что Советский Союз будет в авангарде перемен, учитывая характер его революционного правительства, но на самом деле, хотя он и экспериментировал в межвоенный период, его военные доктрины были в конечном счёте устаревшими и традиционными. Стратегические проблемы Советского Союза в обороне СССР от нападения Запада были колоссальными. Припятские болота разделили наступающие силы, но также разделили обороняющуюся Красную Армию на два совершенно отдельных крыла.

Гудериан, один из величайших танковых командиров немецкой армии. Обладая большим количеством сравнительно лёгких танков, таких как эти Mk1, Гудериан смог парализовать французское командование, которое было слишком медлительно, чтобы отреагировать на танковый удар, наступавший от бельгийской границы к Ла-Маншу.

Поскольку эти линии обслуживались разными железнодорожными системами, охватывали разные, но одинаково важные направления — Москву и Ленинград на севере, Украину и Донецк на юге, — и поскольку не было средств быстрого и лёгкого передвижения между двумя секторами, реальных возможностей для тесного взаимодействия между двумя флангами обороны было мало. Советские стратегические планы в основном предполагали лёгкую оборонительную позицию на севере, подкреплённую после 1936 года линией Сталина, которая, однако, так и не стала непрерывной, и развёртывание крупных сил на юге, готовых, в случае успешного развития, к наступательным операциям на Балканах. Проблема усугублялась огромными фронтами: почти по определению, большие расстояния означали, что они не могли быть везде сильны, и фронты неизбежно имели бреши. Советы планировали агрессивные действия и к 1941 году имели тридцать девять танковых дивизий, но они не были сгруппированы вместе, а рассредоточены для поддержки пехоты, хотя и отделены от последней, имевшей собственные танковые и артиллерийские части. Таким образом, советская тактика представляла собой традиционный русский паровой каток, оснащённый современной техникой.

Существовало множество доказательств в пользу такого применения. В Испании Советы поддерживали Республику и наблюдали, как сбалансированные силы пехоты, бронетехники и артиллерии оказывали постоянное давление на оборонительные позиции, вплоть до прорыва обороны во всех случаях, особенно в Бильбао и на Эбро. В боях, где танки действовали без прямой поддержки пехоты и артиллерии, особенно при развитии успеха, успех был невелик. В кровопролитном столкновении с японцами в августе 1939 года на Халхин-Голе в Монголии именно та же тактическая комбинация, плюс отсутствие щепетильности в отношении потерь, принесла победу Красной Армии, как и в Зимней войне 1939-40 годов против Финляндии. Хотя такая тактика оказалась адекватной в данных обстоятельствах, она оказалась совершенно неэффективной в столкновении с единственной страной, которая основывала наступательную доктрину на достижениях бронетанковой войны, произошедших после Первой мировой войны. Этой страной была Германия.

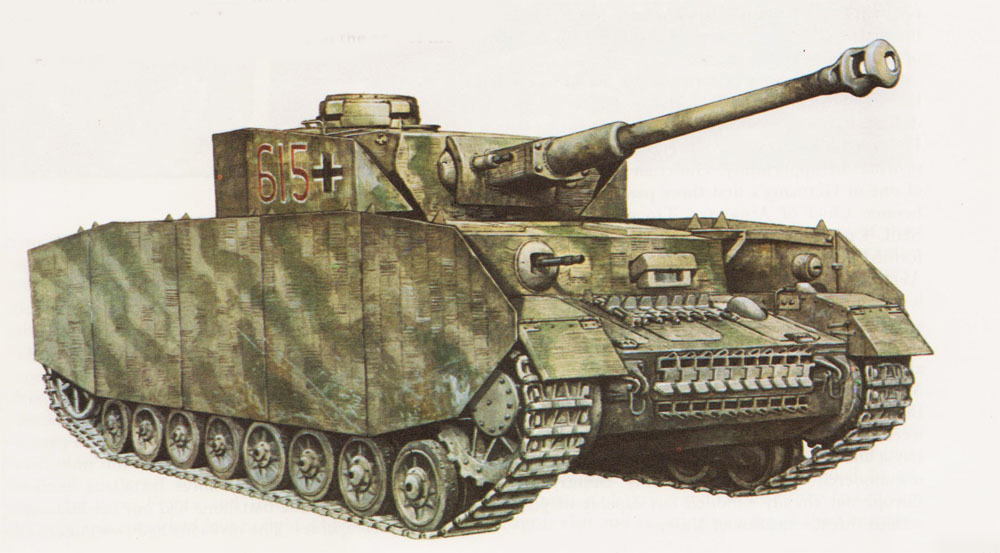

Немецкий танк PzKw IV, ставший рабочей лошадкой бронетанковых дивизий. Ранние образцы использовались в боях в 1939 и 1940 годах и всё ещё воевали в конце войны.