СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть1 - 3

- Опубликовано: 30.07.2025, 13:02

- Просмотров: 3659

Содержание материала

На Восточном фронте первое наступление русских на разрозненные австро-венгерские армии под Лембергом ознаменовалось сокрушительным успехом, но в Восточной Пруссии был предпринят преждевременный натиск на немецкие позиции. Это было сделано с целью очистить правый фланг перед ударом из русской Польши на Берлин. Однако атака двух армий, направленная на окружение немецкой армии в этом районе, была крайне плохо разведана и ещё более неумело скоординирована. Благодаря мастерской импровизации немцы смогли использовать своё центральное положение и превосходную железнодорожную сеть в этом районе, чтобы по очереди расправиться с разрозненными и расходящимися русскими армиями. Русская армия была уничтожена у Танненберга, французская армия разгромлена у Мазурских озёр. Но на востоке, учитывая большие расстояния и пространство, а также отсутствие каких-либо крупных стратегических целей, за которые русским пришлось бы сражаться или против которых они могли бы оказаться в ловушке, у немцев не было средств для достижения быстрого и решительного успеха. Несмотря на требования Западного фронта, немцы со временем сумели вытеснить русских с индустриального побережья Балтики, из Польши и Западной России, нанося неслыханные потери русской армии, пока в 1917 году имперская система не рухнула. Победы России над Турцией и Австро-Венгрией (странами, ещё менее индустриальными, чем она сама) не помогли ей в конфликте с её промышленным превосходством, Германией. Общая неразвитость промышленности и потеря многих крупных центров, разрушение железных дорог и центров распределения продовольствия, отсутствие портов, слабость социальной системы привели к тому, что после поражения Россия скатилась в революционный хаос (как и Австро-Венгрия и, в меньшей степени, Турция). Однако к тому времени шансы Германии на победу были упущены.

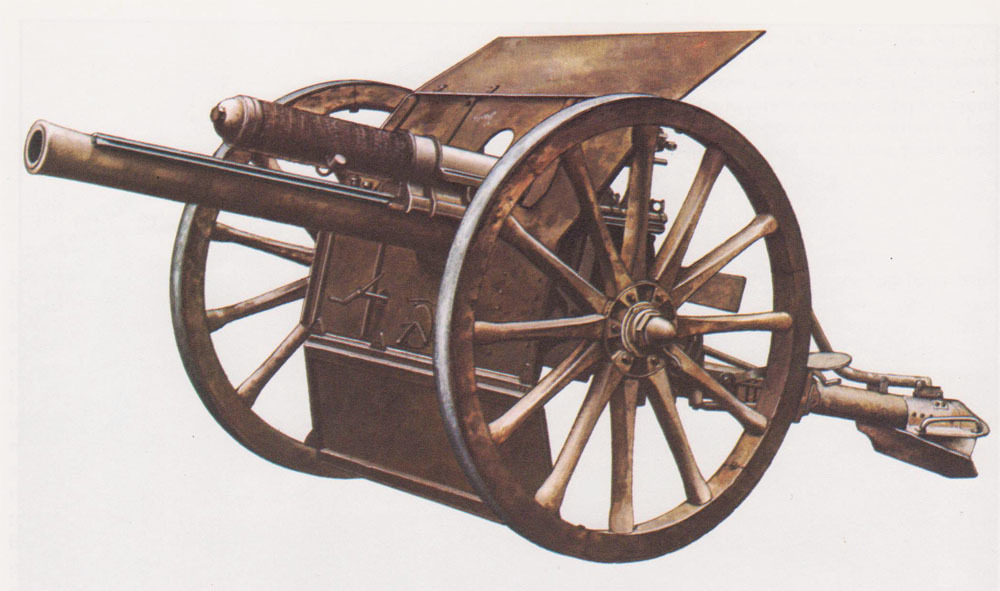

Британская 18-фунтовая пушка, непригодная для позиционной войны и не защищающая от первых атак бронетехники.

В стратегическом плане она никогда не стремилась полностью форсировать события, сосредоточивая силы на Западе или Востоке, хотя с ослаблением России ей удалось перебросить войска на Запад. Но к тому времени, когда немцы начали наступление весной 1918 года, окончательное поражение было уже обеспечено: истощением её сил, прибытием американцев и упорством британской обороны.

Стратегия британцев и французов во многом определялась двумя соображениями: во-первых, существовало убеждение, что Германию можно победить, только разгромив её армии на поле боя; во-вторых, существовала неизбежная реальность присутствия немецкой армии в глубине самой Франции. Когда бои велись на собственной территории, военная логика не может иметь решающего значения. Таким образом, в то время как попытки обойти Германию с фланга рассматривались и осуществлялись посредством стратегического использования внешних линий связи на таких театрах военных действий, как Дарданеллы, Салоники, Палестина и Месопотамия, западные союзники по необходимости всегда считали Западный фронт основным театром своих наступательных операций. Имея противника на своей территории, французы (и их союзники) были вынуждены атаковать. Немцы же, по большей части, занимали оборону на Западе, предприняв лишь небольшое наступление при Ипре в 1915 году, крупное наступление, которое быстро и неудержимо разрослось под Верденом в 1916 году, и в последние весенне-летние наступления 1918 года.

Немецкий офицер стоит у своего ярко раскрашенного танка, его кольчужная маска служит защитой от осколков снарядов.

В конце 1914 года ни одна из сторон не осознавала в полной мере перманентность окопной войны. Многие, принимая желаемое за действительное, считали, что с приходом весны, дополнительной артиллерией, пехотой и решимостью фронт можно будет прорвать и восстановить подвижный характер боя. Западный фронт достиг сколь-нибудь значительной мобильности только в 1918 году, когда британцы оказались в состоянии отступления. Хотя предпринималось множество попыток обеспечить постоянный прорыв, ни одна из них не увенчалась успехом. Первоначальным тактическим ответом на тупиковую ситуацию, как правило, были попытки артиллерии прорваться сквозь вражеские позиции. Учитывая мощь огневой мощи пехоты в обороне, наступающие стремились усилить артиллерийскую поддержку пехоты; для британцев, в частности, сражения рассматривались как постепенное наступление в рамках серии детальных планов артиллерийского огня, которые либо сокрушали противника, либо постепенно ослабляли его до такой степени, что он рушился под натиском следующей атаки. В 1915 году при Нев-Шапель (Neuve Chapelle) британское наступление началось с короткого, но интенсивного артиллерийского наступления, но на слишком узком фронте для достижения достаточного прорыва. Хотя первоначальные цели и захват первых немецких траншей были достигнуты, связь между пехотой и артиллерией была нарушена. В результате артиллерия не могла эффективно переключаться на новые цели, а командование подразделениями, задействованными в боях, фактически прекратилось. Техника и методы того времени не позволяли контролировать ход сражения.

Немецкий танк. Немцы медленнее принимали на вооружение бронированные боевые машины в Первую мировую войну, но компенсировали это во Второй.

Второй подобный штурм у Оберса в мае 1915 года оказался ещё менее успешным, несмотря на то, что артиллерия была более многочисленной и использовалась в виде ползучего огневого вала перед наступающей пехотой. В ходе войны британские атаки, начинавшиеся с артиллерийских обстрелов, становились всё более интенсивными и продолжительными, хотя после августа 1918 года они с успехом вернулись к кратковременным бомбардировкам. Чрезвычайно продолжительные обстрелы, считавшиеся необходимыми для прорыва проволочных заграждений и уничтожения известных пулемётных позиций, на деле оказались контрпродуктивными. Фугасные снаряды оставляли воронки на земле, затрудняя продвижение; в Ипре в 1917 году продвижение было практически невозможным, поскольку огонь уничтожил дренажную систему низменной местности. Такие обстрелы также давали противнику знать о его намерениях, позволяя ему перебросить подкрепления достаточно близко, чтобы предотвратить прорыв, или контратаковать, но вне досягаемости первоначальной атаки. Более того, немцы разработали глубоко эшелонированную оборонительную систему. В некоторых районах были развернуты толстые заграждения из колючей проволоки, а на участках глубиной 10 м (30 футов) были оборудованы подземные убежища, где солдаты могли укрыться от артиллерийского обстрела. При наступлении эти убежища могли вместить целый батальон и использоваться в качестве плацдарма для атаки. Немцы также рассредоточили свои силы на передовой, сосредоточив большую часть своих сил во второй или третьей линии траншей: по возможности эти линии располагались на обратном склоне холма, вдали от прямого артиллерийского наблюдения.

Подобные оборонительные меры фактически свели на нет любые тактические новшества и, безусловно, сделали недействительной любую попытку просто проложить путь с помощью артиллерийского штурма.

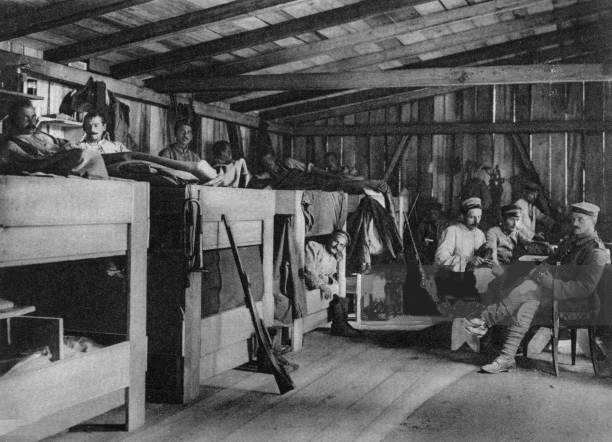

Немецкие солдаты в убежище, Вогезы, Франция, Первая мировая война, 1916 год

Даже ползучий огневой вал, призванный прижать обороняющихся к земле до тех пор, пока пехота не достигнет их позиций, и не допустить переброски резервов обороняющимися, не мог обеспечить экономического преимущества, в то время как ущерб, наносимый местности артиллерийским огнём, уже отмечался. Существовал ещё один тип снарядов, имевший решающее преимущество: он оставлял землю практически нетронутой, одновременно оказывая довольно продолжительное по площади воздействие: газовый снаряд. При правильном применении – массированном и с компонентами, от которых обороняющийся не имел защиты – газ мог бы обеспечить тактический успех, приведший к стратегическому успеху, но применение немцами хлора под Ипром в 1915 году и фосгена под Верденом провалилось из-за их ошибочного тактического применения. Фронты, на которых применялись химикаты, были слишком узкими, и под Верденом немцы не стали рисковать фосгеном и вместо этого, уничтожив большую часть французской артиллерии, перешли на фугасные снаряды, что позволило французам вовремя восстановиться и встретить наступление. Более того, атакующие войска демонстрировали вполне объяснимое нежелание приближаться к заражённым районам. Из потенциально победоносного оружия газ превратился в средство, дополнительно повышающее выносливость и без того перегруженной пехоты.

Пехота, вооружение и тактика также значительно изменились в ходе войны. Подобно тому, как лопата стала для пехотинца таким же необходимым оружием, как и винтовка, позиционная война требовала использования гранат, револьверов, пистолетов и дубинок с гвоздями для ближнего боя. Такой бой требовал – и создавал – лёгкое оружие с высокой скорострельностью (пистолет-пулемет) и оружие, способное зачищать укреплённые позиции (огнемёт). В тактическом плане нововведения были предоставлены немцам. В первом наступлении под Верденом в феврале 1916 года немцы применяли тактику просачивания, при которой атакующая пехота отказывалась от наступающей линии стрелкового оружия и, действуя небольшими группами, используя укрытия и воронки от снарядов, проникала на обороняющуюся позицию. Эта тактика, впоследствии доработанная в ходе наступлений 1918 года, основывалась на прикрывающем огнём для сковывания противника, в то время как атакующие силы двигались во фланг для уничтожения цели, и была направлена на использование брешей в обороне. Атакующие подразделения обучались не уничтожать очаги сопротивления, а пытаться прорваться к вражеской артиллерии, оставляя несокрушенные позиции в тылу для следующих подразделений. Акцент делался на скорости и импульсе, и такие формирования, известные как штурмовые отряды, были оснащены гранатами, ручными пулеметами, легкими минометами и огнеметами.

Австрийская гаубица в походном положении. Эти орудия уничтожали бельгийские форты своими тяжёлыми снарядами в начале Первой мировой войны.

Замыкающие подразделения (боевые части) были более оснащенными, имея в своем составе артиллерийские и минометные секции, а также инженеров и войска обеспечения. Их задачей было уничтожить оставленные первой волной позиции и удержать позиции от неизбежной контратаки, но от них также ожидалось, что они перехватят наступление после истощения штурмовых отрядов и воспользуются слабостями противника. Если боевым подразделениям не удавалось уничтожить позиции, их следовало оставить более тяжелым подразделениям с более крупной артиллерией, следующей вслед за ними. Основной упор в этой тактике делался на скорости и развитии успеха – стремясь сражаться в бреши, где противника не было, и направляя резервы в точки наименьшего сопротивления, а не в самые упорные.

Применение этой тактики, подкреплённой тщательной артиллерийской подготовкой для обеспечения внезапности, немцами в ходе наступления в марте 1918 года принесло определённый локальный успех. Британская Пятая армия была практически полностью разгромлена на Сомме, и был достигнут максимальный прорыв; 27 мая немцы выдвинулись со своих исходных позиций на Шмен-де-Дам. Однако тактический успех был достигнут дорогой ценой: на северном участке Пятой армии, где туман не мешал обороне, изобретательность и храбрость не принесли атакующим никакой пользы. Оказавшись на открытой местности, пехота была уничтожена так же эффективно, как и в колонне: сама по себе пехота не могла обеспечить прорыв.

Британский солдат на страже в захваченном немецком окопчике. Его товарищ спит, завернувшись в плащ-палатку.

Изнеможение, слишком узкие фронты прорыва, неизбежность флангового пулемета, сковывающего фланги атаки, проблема доставки резервов в нужное место в нужное время для эффективного использования ситуации – все это были непреодолимые тактические препятствия. В стратегическом плане были и другие факторы. Как бы быстро ни двигались штурмовики, это всё равно была скорость ног: обороняющиеся могли передвигаться (стратегически) по железной дороге. Они могли перебрасывать подразделения перед наступающим фронтом, чтобы выиграть время и обеспечить тыловую линию обороны свежими, непоколебимыми силами. Более того, любое наступление приводило к тому, что численно и психологически ослабленные силы оказывались на более длинном фронте и на полосе разрушенной земли, через которую их приходилось снабжать.

Единственно возможным способом создания и поддержания бреши было использование какого-либо механизированного оружия. Таким оружием мог быть самолёт с достаточной протяжённостью и бомбовой нагрузкой, чтобы разрушить коммуникации обороняющегося, тем самым истощив и дезорганизовав резервы. В качестве альтернативы, наземное оружие с достаточной механической надёжностью, дальностью и скоростью, позволяющее преодолеть обороняемую зону и выйти на открытую местность, также могло бы стать ключом к успеху. Технологии того времени не могли обеспечить столь надёжную технику, но она обеспечивала сами машины, и их характеристики могли только улучшаться.

Ужас окопов. Немецкий снайпер с унтер-офицером, наблюдающим в бинокль, высматривает подходящую цель. Снайперская стрельба требовала терпения и безжалостного темперамента.