СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть1 - 8

- Опубликовано: 30.07.2025, 13:02

- Просмотров: 3670

Содержание материала

Силы стран Оси в Северной Африке снабжались через Средиземное море: британцы – либо через мыс Доброй Надежды, либо через сам континент через западное побережье, Чад, Судан и Египет. Объём снабжения стран Оси напрямую зависел от масштабов британской военно-морской активности с Мальты, но если бы немцы удерживали Ливию (в дополнение к Криту), снабжение Мальты могло бы стать практически невозможным. Однако без поставок на Мальту было мало надежды на слом немецкого влияния в Ливии. Стремясь очистить прибрежную зону от противника, обе стороны наглядно продемонстрировали справедливость концепции «убывания силы наступления», ослабления наступательных усилий по мере того, как начинали ощущаться истощение сил и трудности с логистикой. В то же время, пока наступающий отдалялся от своих источников снабжения по всё более длинным линиям связи, обороняющийся отступал к своим подкреплениям, наращивая силы, в то время как наступающий слабел.

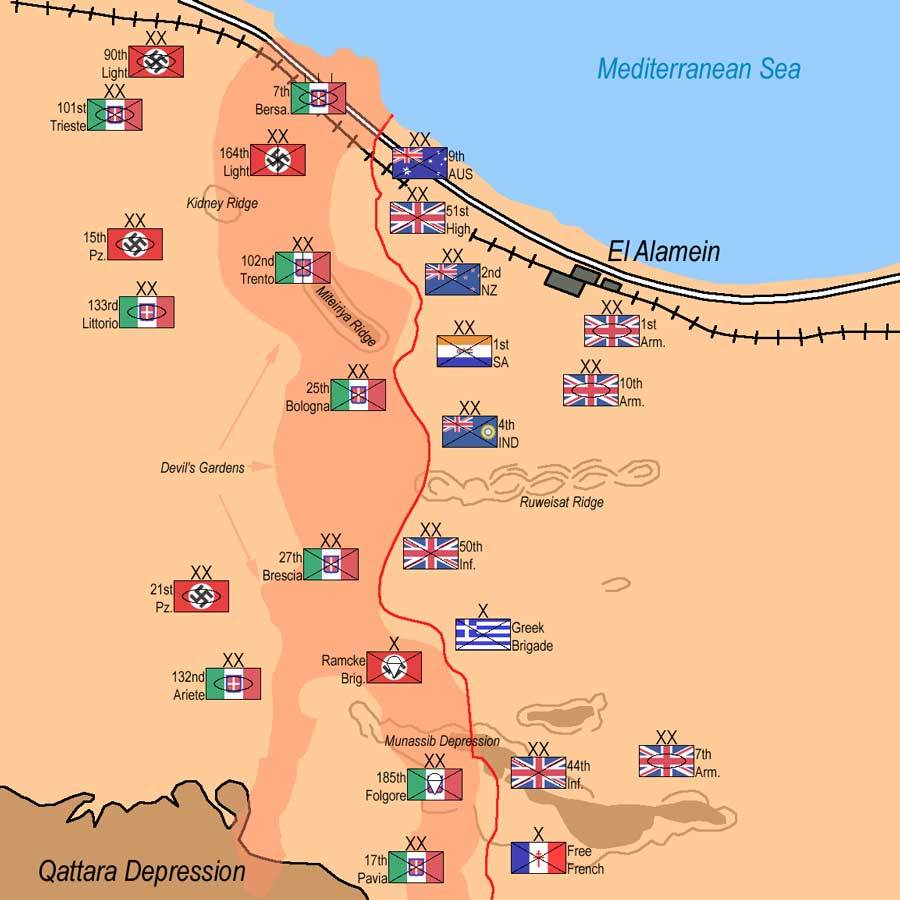

Итак, хотя обе стороны добились значительных тактических успехов, решающего стратегического успеха на театре военных действий не было до 1943 года. Тактически война в пустыне определялась необходимостью скорости и внезапности из-за отсутствия укрытий. Во всех своих операциях Роммель пытался обойти открытый фланг и проникнуть в британскую оборонительную систему со своими танками. Возможно, его наиболее классическим выступлением была битва при Газале в мае-июне 1942 года, которая завершилась взятием Тобрука. Сражение было крайне запутанным: Роммель в какой-то момент практически остался без припасов и оказался в ловушке на британских минных полях внутри британской оборонительной зоны. Британцы, однако, не смогли сосредоточить свои танковые силы и пополняли их по частям в боях 28/29 мая. Общим результатом стало то, что они потерпели сокрушительное поражение, в то время как немцы глубоко проникли в Египет, пока не были остановлены у места под названием Эль-Аламейн.

Роммель начал Газалу с 560 немецкими и итальянскими танками; он достиг Эль-Аламейна с 55 танками, имея всего 29 из 88-мм орудий, которые неоднократно встречали британскую бронетехнику на открытой местности у Газалы. Находясь на краю очень длинной линии коммуникаций и испытывая острую нехватку бензина (газолена), Роммель столкнулся с возрожденной британской армией, потреблявшей снабжение со складов всего в шестидесяти милях от него. Более того, британские войска получали новые танки и орудия в беспрецедентных масштабах: падение Тобрука заставило американцев немедленно отправить 300 танков и сотню 105-мм самоходных орудий. В довершение всего, Роммель столкнулся с непрерывным фронтом у Эль-Аламейна, поскольку открытого фланга не было.

В непосредственном распоряжении британского генерала находились три танковые дивизии и эквивалент семи пехотных. Сосредоточение столь огромных сил требовало множества хитроумных мер маскировки и принятия многочисленных мер предосторожности. Его план состоял в том, чтобы атаковать центр северного сектора, где были развернуты немецкая дивизия «Тренто» и 164-я дивизия, пытаясь прорваться на участок, удерживаемый итальянцами, которые считались слабее и хуже вооруженными, чем их немецкие товарищи. Это было сделано путем проделывания двух коридоров в минных полях, через которые должна была пройти бронетехника, предназначенная для уничтожения вражеских танков. Танки должны были обеспечить наступление пехоты и уничтожить передовые части Оси. На втором этапе предполагалось уничтожить итало-немецкие войска прикрытия. Наконец, следовало уничтожить резервы.

Британский фронт упирался в море на севере и впадину Каттара на юге. Первоначальная попытка прорваться к позиции провалилась, как и последующее, более целенаправленное наступление; затем битва захлебнулась. Немцы были слишком слабы, чтобы взять инициативу в свои руки, но по политическим причинам не могли отступить; британцы были слишком слабы и не готовы взять инициативу в свои руки. Неизбежные законы предложения и истощения диктовали свою волю на поле боя.

Только в октябре британцы двинулись вперёд. К тому времени они достигли пятикратного превосходства в танках, двукратного – в живой силе и значительного преимущества в воздухе. Всё это было подготовлено к битве на истощение, нетипичной для пустынных сражений Второй мировой войны. Британцы пытались прорваться сквозь немецкие позиции на севере, прокладывая два коридора в минных полях в надежде получить достаточно боеспособной бронетехники для использования прорыва. Они полностью полагались на численность, огневую мощь и упорство, чтобы измотать слабого противника. В конечном итоге им удалось прорваться на позиции стран Оси и прорваться сквозь них, но окружить и уничтожить противника не удалось, и большая часть немецких войск смогла отступить. Однако цена британского успеха оказалась высокой – 13 500 убитых и около 500 выведенных из строя танков и 100 орудий – но это не так много по сравнению с потерями, понесёнными странами Оси. Однако стоит отметить, что немцы завоевали Францию, потеряв при Эль-Аламейне вдвое больше, чем британцы, чем те, кто погиб во Франции.

Проблемы снабжения и нехватка живой силы перед лицом агрессивного и численно превосходящего противника к ноябрю 1942 года стали для немцев серьёзным препятствием не только в Северной Африке, но и в России. Поначалу кампания на востоке шла для немцев успешно, но недостаточно быстро, поскольку неточность целей (провал стратегического руководства) и проблемы с обеспечением и снабжением привели к роковым задержкам немецкого наступления в 1941 году. Само вторжение, операция «Барбаросса», началось 22 июня 1941 года наступлением с трёх фронтов (четырёх, если считать финнов). Основной удар был нанесён севернее Припятских болот с двумя отдельными и расходящимися целями: Ленинград и освобождение побережья Балтийского моря, с одной стороны, и Москва, с другой. Удар по Москве — был для многих планировщиков, единственной стоящей целью, поскольку она была резиденцией правительства, центром вооружений и узлом всей советской железнодорожной системы — зависел от исхода второстепенного сражения, очистки побережья и установления контроля над Ленинградом.

Немецкий пулемётный расчёт в снегу под Москвой. Зима 1941–1942 годов была одной из самых суровых в истории России, и немецкая армия, готовая воевать только весной и летом, понесла тяжёлые потери в живой силе и технике. Выжившие в ту зиму были награждены медалью, которая стала известна как «медаль замороженного мяса».

«Mедаль замороженного мяса» ... Восточная медаль, официально Медаль "Зимней битвы на Востоке 1941–42" (нем. Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42) — военная награда вермахта, учреждённая указом Адольфа Гитлера от 26 мая 1942 года.

К югу от Припятских болот немецкие войска в Люблине и его окрестностях должны были наступать в направлении Киева с целью окружить советские войска на западе и юге Украины. Непосредственной тактической целью немцев было заманить советские армии в ловушку перед линией рек Двина и Днепр, чтобы предотвратить их отход в глубь страны. Конечно, советское выдвижение в эти районы делало их особенно уязвимыми, но сама идея попытки застать их там врасплох поднимала очень важный вопрос: что перед реками нет крупных городов, которые могли бы стать центрами развертывания резервов, перебрасываемых на фронт. Таким образом, перед немцами стояла дилемма: либо бросить танки вперёд на очень узких направлениях с широко открытыми или очень уязвимыми флангами, либо сдерживать их.

Немецкое вторжение в Советскую Россию достигло пригородов Москвы и берегов Волги, но потерпело фиаско в масштабных изматывающих сражениях, таких как зимнее наступление под Москвой и затяжная Сталинградская битва. Масштабное танковое сражение под Курском окончательно гарантировало Германии проигрыш в войне. С 1943 года она вела длительное отступление через Россию, Польшу и Балканы, пока советские войска не вторглись в Германию.

Если бы танки удалось приостановить, они могли бы помочь пехоте (более 80 процентов немецкой армии) в сокращении очагов сопротивления, которые были окружены первоначальным ударом танков; но если бы танки были остановлены, они не смогли бы наступать в тыл противника и на время оставили бы без угрозы отдалённые центры мобилизации. Если бы танки были выдвинуты вперед, они столкнулись бы с очевидными проблемами снабжения и обслуживания на удлиняющихся и сложных линиях связи, с вражескими очагами в тылу. События показали, что немецкой пехоте нужна была бронетехника для сокращения очагов, сопротивление которых, казалось, было обратно пропорционально их шансам на успех. Но реальная проблема, которая возникла летом 1941 года, была двоякой: истощение (особенно техники в пыли и жаре) и опьянение успехом.

Истощение очевидно; опьяняющая уверенность в том, что война уже выиграна, привела к перераспределению усилий на второстепенные цели в ущерб главной. По мере рассредоточения советских армий, центральный удар был ослаблен, чтобы помочь событиям на Украине, где отвлеченная помощь была не нужна; успех немцев на юге тянул их всё дальше на восток, далеко за пределы первоначальных целей и возможностей снабжения. Учитывая все летние задержки, вызванные распределением приоритетов и переоснащением, решающий удар на Москву с исходного рубежа Смоленск / река Десна, начался в конце сентября 1941 года. Две бронетанковые клещи на флангах были нацелены на Вязьму и Брянск, пытаясь расчистить путь к советской столице.

Немцы очень быстро достигли своих первоначальных целей, и путь на Москву казался открытым. Советы оказались перед дилеммой. Из Вязьмы немцы могли наступать по нескольким направлениям – либо прямо на Москву, либо к северу или югу от города. К тому же, у советских войск оставалось совсем мало средств для сражения: немецкая разведка оценивала советские потери на тот момент примерно в 2,5 миллиона человек, 20 000 танков и примерно такое же количество орудий. С другой стороны, у немцев были свои проблемы: снабжение нарушалось, и они несли тяжёлые потери. К декабрю железнодорожное снабжение составляло лишь около четверти от необходимого, а некоторые дивизии были немногим больше полков. Осенние дожди и распутица замедлили продвижение, а в некоторых местах и вовсе остановили его.

Сокращение светлого времени дня ограничило время боевых действий и наступления, а также серьёзно ограничило действия Люфтваффе. Более того, Советы, пользуясь преимуществами многокилометровых лесов перед Москвой, замедлявших темпы наступления и ограничивавших пространство для манёвра немцев, и уверенные в приближении зимы, ярость которой не переживала ни одна европейская армия, имели два бесценных ресурса: гениального генерала Георгия Жукова и последние резервы – двадцать пять пехотных дивизий и девять танковых бригад Дальнего Востока, – выдвинутые оттуда, когда стало очевидно, что японцы не собираются наступать на СССР, а двигаются на юг.

Георгий Константинович Жуков (19 ноября (1 декабря) 1896, Стрелковка, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния, Российская империя — 18 июня 1974, Москва, РСФСР, СССР) — советский военный и государственный деятель. Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945). Министр обороны СССР (1955—1957), депутат Верховного Совета СССР 1-го, 2-го, 3-го и 4-го созывов, член Президиума ЦК КПСС (29 июня—29 октября 1957). В послевоенные годы Жукова в народе называли «Маршал Победы»

Стратегической целью Жукова было удержание Москвы, потеря которой привела бы к изоляции и почти неизбежному краху обоих флангов. Этого следовало достичь, сохранив остатки своих армий нетронутыми до наступления зимы; сопротивление должно было быть эффективным, чтобы держать немцев на расстоянии, но достаточно мобильным, чтобы оставаться вне досягаемости окружавших немецких бронетанковых клещей. Для ведения этого сражения у Жукова было очень мало хороших войск, а те, что у него были, он хотел сдерживать до тех пор, пока все немецкие силы не будут исчерпаны. Поэтому он использовал свои рабочие батальоны и временные армейские части для отражения первоначальной атаки, а свою единственную танковую бригаду – против 2-й танковой армии Гудериана, наступавшей от Орла, чтобы замедлить это наступление и одновременно проредить другие фронты, чтобы накопить бронетанковые резервы на флангах, удерживая при этом центр.

Последний удар немцев на Москву привел к прорыву к Дмитрову и Рязани, но ожесточённое сопротивление советских войск, сильный холод и истощение немцев позволили удержаться на флангах, в то время как 6 декабря сибиряки, до этого момента в основном не участвовавшие в боевых действиях, перешли в наступление в центре. При температуре, опустившейся до —63 °C, советская тактика, массированные атаки танков и пехоты по предсказуемым направлениям наступления, нанесла немцам серьёзный урон. Эта контратака спасла Москву, и немцы больше не пытались наступать на столицу напрямую. После осады Ленинграда и стабилизации фронта в этом районе после неудачной попытки советских войск деблокировать город, внимание переключилось на юг.