Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 1080

Содержание материала

Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли

В научно-популярной литературе на разных языках имеется много упоминаний

о низкобортных, полупогружных и полуподводных судах. Однако до сих пор не было

ни одной обзорной работы по данной теме.

Эта книга — первая.

Автор отмечает, что существует путаница в классификации, из-за которой одни

и те же конструкции попадают в разные условные группы.

Автор предложил критерии для разделения этих групп.

При этом он рассмотрел почти все известные проекты за 180 лет,

не только реально существовавшие, но и оставшиеся на бумаге.

Проекты отображены в многочисленных иллюстрациях.

Книга интересна для читателей, увлекающихся историей флота и судомоделизмом.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга продолжает серию моих работ, посвященных военным кораблям и аппаратам, плавающим по морю и в его глубинах*.

* Атака под ватерлинией. Очерки истории минно-торпедного оружия XIX века. Минск, 2019. (368 c., 254 ил.). ISBN 987-9984-897-75-2.

С неба — под воду: Ныряющие летательные аппараты. Рига, 2024. (120 с., 122 ил.). ISBN 987-9984-897-86-8.

Авианесущие подводные корабли. Рига, 2025. (244 с., 272 ил.). ISBN 987-9984-897-87-5

Если они кого-то заинтересуют, вы легко найдёте их в интернете на разных сайтах (например -seatracker,ru, epizodyspace.ru, моремход, и др.)

На этот раз я рассматриваю историю военных кораблей, известных под названиями «низкобортных, «полупогружных» и «полуподводных».

В СМИ и специализированной литературе на разных языках можно найти много упоминаний о таких кораблях, но до сих пор не было ни одной работы, полностью посвященной их истории.

Вот я и попытался восполнить пробел.

Предварительно пришлось решить проблему расположения материала. Сначала пытался использовать уже апробированное мной разделение кораблей (судов) по типам двигателей. Не вышло. Потом — по водоизмещению и габаритам. И это не удалось.

В итоге избрал самый простой принцип: хронологический, несмотря на все его недостатки.

Предупреждаю читателей, что в книге нет описания современных полупогружных катеров и полуподводных транспортёров, предназначенных для скрытной доставки, высадки и эвакуации бойцов подразделений специального назначения, имеющихся в составе ВМС многих стран мира. Я планирую рассмотреть их в книге «Подводные диверсанты XXI века», над которой потихоньку работаю.

Нет здесь и многочисленных полупогружных гражданских судов, создаваемых для перевозки морем крупногабаритных грузов, либо для специальных подводных работ. Мне они неинтересны.

ТЕРМИНЫ И АББРЕВИАТУРЫ

Водоизмещение. В большинстве случаев указано «нормальное». Это масса корабля с полным комплектом боеприпасов, двумя третями топлива и пресной воды, но без экипажа и провианта.

Размерения: первая цифра — наибольшая длина, вторая — ширина в миделе, третья — осадка.

L — длина орудия в калибрах; например, 203-мм/L35 это 710 см.

ВМВ — вторая мировая война

ГАС — гидроакустическая станция (гидролокатор)

ГК — главный калибр корабельной артиллерии

Дм — дюйм; например, калибр 11 дм (279 мм), 5 дм (127 мм), 2 дм (51 мм).

л. с. — мощность механизмов в лошадиных силах

ПВО — орудия зенитной артиллерии

ПК — подводное крыло

ПМ — паровая машина.

ПТЗ — противоторпедная (противоминная) защита

РДП — устройство для снабжения двигателя атмосферным воздухом (шноркель)

РЛС — радиолокационная станция (радар)

СмПЛ — сверхмалая подводная лодка

ТВД — театр военных действий

ТТХ — тактико-технические характеристики.

Узл. — скорость в узлах (1 узел = 1852 м/ч)

фнт — 0,454 кг

Введение

ЧТО ТАКОЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ И ПОЛУПОДВОДНЫЕ КОРАБЛИ

Полупогружной корабль или судно (англ. semi-submersible ship, or vessel; франц. navire semi-submersible; нем. halbtauchschiff) имеет и другие названия: надводно-подводный корабль (surface-submersible ship), ныряющий корабль (diving ship), корабль-подводная лодка (ship-submarine).

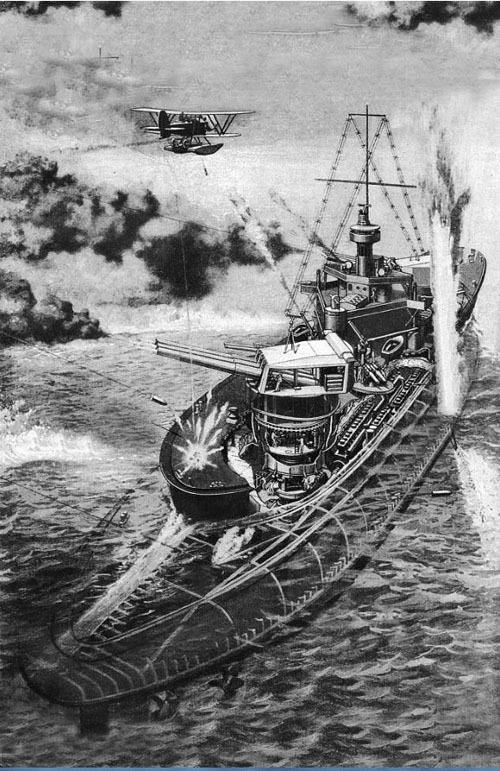

Но при использовании любого из этих названий речь идет о корабле (или судне), способном уменьшать высоту надводной части борта. Цель — сделать корабль менее заметным для оптики, а также менее уязвимым для поражения.

Начну с определений.

Низкобортный корабль (судно). У него высота надводной части борта не превышает 2–2,5 метра. Это связано с определением «свежей погоды». По шкале адмирала и гидрографа Френсиса Бофорта (1805 г.), в свежую погоду высота волн именно такая.

Полупогружной корабль (судно). Он погружается путем заполнения балластных цистерн забортной водой не глубже, чем до уровня верхней палубы. В результате корабль превращается в малозаметную цель, которую с большого расстояния трудно увидеть (особенно в свежую погоду) и которую трудно поразить снарядами артиллерийских орудий.

Полуподводный корабль (судно). Им является такой, у которого корпус полностью скрыт в воде, а на её поверхности остаются лишь выдвижные устройства (дымовые, выхлопные, вентиляционные трубы, перископы, антенны) и (или) рубка управления.

Размеры и водоизмещение кораблей (судов, аппаратов) для подобного разделения не имеют значения.

Попытки создания полупогружных и полуподводных кораблей (судов) периодически предпринимаются во многих странах мира с 40-х годов XIX века и по настоящее время, но в большинстве случаев они оказались мало успешными.

Причина в том, что попытки совмещения в одной конструкции качеств надводного корабля (мореходность, скорость, огневая мощь) и подводной лодки (скрытность, способность атаковать торпедами в подводном положении) приводили к появлению гибридов, недостаточно эффективных на воде и под водой.

Созданию полупогружных и полуподводных кораблей высокой боевой эффективности препятствуют проблемы, обусловленные разными требованиями к надводному кораблю и подводной лодке.

Например, форма корпуса, оптимальная для надводного хода, имеет плохую обтекаемость в подводном положении и обладает избыточной плавучестью, что замедляет процесс погружения. И наоборот, корпус, хорошо обтекаемый под водой, отличается скверной мореходностью и маневренностью.

Кроме того, надводно-подводным гибридам присуща недостаточная боевая устойчивость по сравнению с обычными кораблями, так как они не переносят попадания снарядов, торпед, авиабомб (например, пробоина в балластной цистерне осложняет погружение или делает его невозможным.

Отличить гибрид от обычного надводного корабля нетрудно, труднее разделить гибриды и «чистые» подводные лодки. По моему мнению, главным отличием гибридов от субмарин является постоянная связь с поверхностью воды (в виде надводной части корпуса или рубки, вентиляционных, дымовых, выхлопных труб). Эта связь иногда нарушается, но на небольшое время, исключительно ради скрытности.

По степени погружения гибриды можно разделить на 3 группы:

1) «оседающие в воду» своим корпусом до уровня верхней палубы;

2) способные погружать под воду весь корпус, но сохраняющие связь с надводным пространством через рубки управления, вентиляционные, выхлопные, дымовые трубы, антенны радиолокаторов или радиостанций;

2) «ныряющие» — полностью погружаемые в воду и движущиеся под водой, но значительно уступающие «чистым» субмаринам глубиной и скоростью погружения, дальностью и скоростью подводного плавания.

В чём достоинства таких кораблей? Они в трудности их обнаружения ввиду низкой высоты надводной части над поверхностью воды и в возможности использования оружия как надводного корабля, так и подводной лодки.

И всё же, несмотря на 180-летнюю историю и многочисленные проекты, перспективы надводно-подводных кораблей до последнего времени оставались туманными из-за повышенной сложности конструкции, более высокой стоимости (в пересчете на тонну водоизмещения) и в меньшей боевой эффективности по сравнению с обычными надводными кораблями и подводными лодками.

Концепция гибрида получила довольно широкое воплощение только в категории катеров сил специальных операций, а также в виде ныряющих катеров наркомафии.

Но для истории военно-морской техники низкобортные, полупогружные и полуподводные корабли очень интересны.

Часть I

НИЗКОБОРТНЫЕ КОРАБЛИ

В первой трети XIX века сначала коммерческие, а затем и военные флоты стран Европы, Северной и Южной Америки ускоренно переходили от парусных кораблей к парусно-паровым, с огромными гребными колёсами по бортам. А в 40-е годы вместо колёс начали широко внедрять гребные винты конструкции шведа Йона (Джона) Эриксона (1803–1889), работавшего сначала в Великобритании, а с 1838 г. в США.

Первые французские, русские, австрийские, итальянские, датские броненосцы, большинство английских и американских были деревянными, борта которых обшивали листами железной брони.

Установка на них паровых машин с гребными винтами тоже не внесла изменений в корабельную архитектуру — они ещё долго сохраняли мачты с полным парусным вооружением. Более того, конструктивной основой для броненосцев, строившихся на протяжении 10–15 лет после появления в 1855 г. первых пяти французских плавучих батарей типа «Dévastation», служили деревянные корпуса линейных кораблей или фрегатов батарейного типа*.

* «Dévastation» (Опустошитель), «Foudroyante» (Сокрушительный), «Lave» (Лава), «Tonnante» (Гремящий), «Congrève» (Конгрев)

Только в молодом государстве за океаном (США) появлялись совершенно иные проекты. Это «Demologos» Роберта Фултона (1814 г.), батарея Стивенсов (1842 г.), «шпиндели» Винансов (1858 г.) и, наконец, «Вирджиния» с «Монитором» (1862 г.).