СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 3

- Опубликовано: 01.10.2025, 13:51

- Просмотров: 3479

Содержание материала

Линкор переходит в авианосец

Часть 3

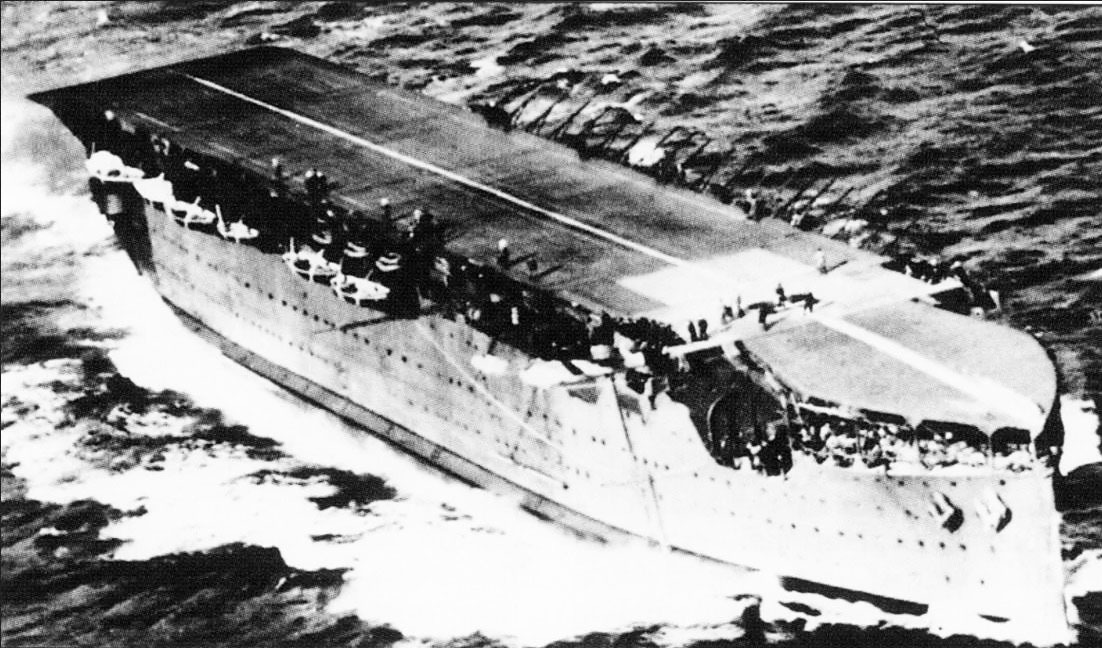

HMS Hermes в 1937 году проходит через Суэцкий канал. Это был первый корабль, спроектированный с нуля как авианосец для Королевского флота.

Уже было отмечено, что длительный период викторианского мира, а затем революция в материальном обеспечении на рубеже веков не способствовали изучению войны на море. Стратегия была забыта, а тактическая мысль язвительно описывалась как «несколько модных слов и множество традиций». В период между двумя войнами стратегическая и тактическая мысль также была подавлена и искажена — хотя и по совершенно разным причинам и никогда не в такой степени, как до 1914 года. Отчасти это было обусловлено тремя основными факторами. Во-первых, несмотря на периодические опасения, ни один из флотов в послевоенный период не мог указать «следующего противника», к которому нужно было готовиться. Лишь в тридцатые годы начали вырисовываться события, прояснившие характер будущего конфликта и позволившие определить вероятных противников.

Во-вторых, межвоенный период характеризовался экономией на военно-морских силах и международными соглашениями, что привело к сокращению численности флота в целом, что, в свою очередь, сдерживало инициативу, напор и новые идеи. В-третьих, существовала естественная тенденция к повторению сражений Первой мировой войны – особенно это касалось британских кораблей и Ютландского сражения. В самом прямом смысле, акцент британской военно-морской мысли и подготовки в межвоенный период был сделан на том, чтобы не упускать подобных возможностей в будущем. Результаты оказались весьма впечатляющими: в многочисленных боях Второй мировой войны британская артиллерия и ночные бои показали себя исключительно мощными; напор и инициатива лёгких сил, которых так явно не хватало в Ютландском сражении, проявлялись при каждой возможности; а в бою часто демонстрировалась гибкость командования, отчасти, следует добавить, благодаря развитию радаров, которые, в сочетании с радио, позволяли командирам знать о районе боя больше, чем это было возможно в прошлом, благодаря высокоскоростному манёвру. С другой стороны, военно-морская мысль была искажена двумя факторами. Во-первых, мало внимания уделялось экономической войне, особенно в области обороны путей от атак подводных лодок. За весь межвоенный период Королевский флот провел лишь одни учения по защите торговли. Такая самоуспокоенность проистекала отчасти из убеждения, что конвоирование является эффективным ответом на подводные лодки, а отчасти из доверия к гидролокатору (позже названному сонаром) как средству обнаружения подводных лодок. (Он был изобретен к концу Первой мировой войны.) Британцы, в частности, считали его противоядием от подводных лодок. Во-вторых, разгорались яростные споры о роли и значении морской авиации, вопросы, неизбежно связанные с аргументами о роли военно-воздушных сил в целом.

В межвоенный период военно-морская мысль разделилась на четыре основных течения по спорной проблеме морской авиации, между которыми существовало множество оттенков мнений. На одном полюсе были те, кто считал, что авиация делает существующие линейные флоты и большинство надводных кораблей устаревшими; на другом – те, чья вера в артиллерийское оружие привела к тому, что они недооценивали авиацию как серьёзный фактор войны на море. Между этими двумя крайностями находилась область сомнений. Хотя не было никаких сомнений в том, что самолёт физически может потопить линкор – американский генерал Билли Митчелл показал это на испытаниях «Остфрисланд» в 1921 году – существовала школа мысли, которая считала, что при лучшей защите (особенно в броне палубы и ватерлинии), улучшенных системах борьбы за живучесть, большем количестве и улучшенных орудиях с большим углом наведения и, по возможности, органической противовоздушной обороне, роль линкора как главного оружия на море может остаться неоспоримой.

HMS Argus – первый настоящий авианосец; он был переоборудован из линейного крейсера и был готов к бою в 1918 году, слишком поздно, чтобы принять участие в боевых действиях. Мало кто из теоретиков понимал, насколько важным кораблем станет авианосец к концу Второй мировой войны.

В рамках этой школы считалось, что авиация действительно очень важна и что разрушительная мощь самолётов уступает только артиллерии флота – но это было явно второстепенно, поскольку для них авиация существовала для обеспечения противовоздушной обороны линии фронта, для засечки огня артиллерии флота. Самолёты также могли увеличить дальность разведки на несколько сотен миль, фактически снижая важность крейсера в этой роли. Последнее основное течение мысли рассуждало о том, что не только дальность разведки будет расширена на несколько сотен миль, но и что существует явная возможность, даже вероятность, что любому столкновению между боевыми линиями будет предшествовать воздушный бой, исход которого сам по себе может быть решающим. По большей части эта школа уклонялась от конечной логики своей аргументации, что авиация действительно сделала боевые линии устаревшими, хотя многие офицеры подозревали (или надеялись), что это либо так, либо скоро так и будет. Такие рассуждения неизбежно указывали на концепцию морской войны, в которой линейный флот будет возглавляться авианосными силами, призванными бороться за превосходство в воздухе: именно к этому выводу осторожно приближались японцы и американцы в межвоенный период.

В то время как японцы и американцы продвигались вперёд в теории и практике морской авиации, британцы, напротив, находились в состоянии застоя – возможно, это связано с тем, что Королевский флот потерял свою собственную морскую авиацию, перешедшую в руки Королевских ВВС, в то время как американские и японские флоты сохранили полный контроль над своей морской авиацией. Лидерство Великобритании в военное время по количеству и типу самолётов, принадлежавших кораблям, быстро сошло на нет. В 1918 году у них было 1000 самолётов и аппаратов легче воздуха; год мира и демобилизации сократил это число до пятидесяти.

Sopwith Pup, военно-морской вариант знаменитого Camel.

Sopwith Pup — британский одноместный истребитель-биплан, построенный компанией Sopwith Aviation Company. Он поступил на вооружение Королевской военно-морской авиации и Королевского лётного корпуса осенью 1916 года. Обладая хорошими лётными характеристиками и хорошей манёвренностью, самолёт оказался весьма успешным. Более новые немецкие истребители в конечном итоге превзошли Pup, хотя он оставался на Западном фронте до конца 1917 года.

Хотя после 1918 года британцы первыми построили корабль со сплошной свободной полётной палубой («Аргус») и авианосец с выносным островом для удаления дыма с полётной палубы («Игл»), именно японцы первыми завершили строительство авианосца специального назначения («Хосё») в 1922 году, и именно тихоокеанские державы начали разрабатывать специализированные самолёты. В то время как британцы, как правило, полагались на многоцелевые самолёты, которые никогда не могли эффективно выполнять ни одну задачу, японцы и американцы приступили к созданию специализированных соединений торпедоносцев, истребителей и разведчиков, а позднее и пикирующих бомбардировщиков. В результате со временем между японской и американской авиацией и британской военно-морской авиацией образовался значительный качественный разрыв, который стал особенно заметен в тридцатые годы, с появлением монопланов в американском и японском флотах. Только в двух областях британцы продолжали сохранять лидерство: у них было намного больше авианосцев, чем у двух других стран (хотя это преимущество нивелировалось большей грузоподъемностью авианосцев США и Японии), а их авианосцы обладали главным преимуществом в виде хорошо бронированной полетной палубы, ангаров и погребов.

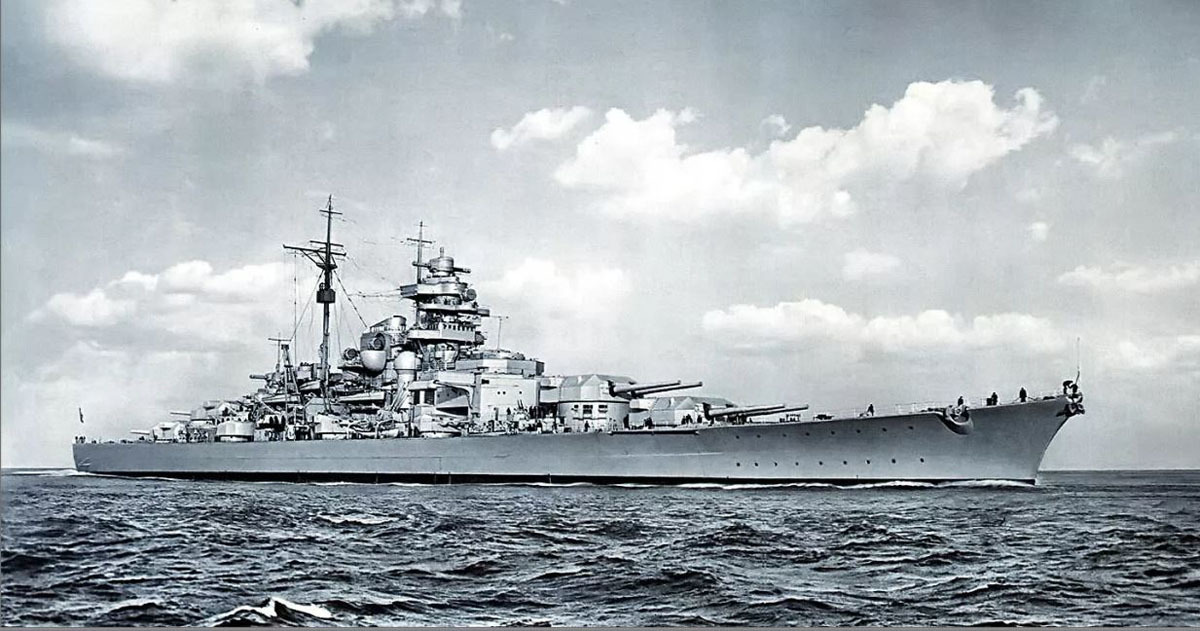

Когда перевооружение началось быстрыми темпами во второй половине тридцатых годов, возможно, было неизбежно, что первый приоритет был отдан авианосцам, линейному звену (ни одна страна не хотела рисковать, оставляя линкоры), крейсерам и эсминцам. Даже британцы в основном придерживались таких приоритетов, хотя следует отметить, что программы военного чрезвычайного положения 1939 года, 1940 и 1941 годов уделяли большое внимание эскортным миноносцам, фрегатам и корветам. Эти корабли были специально построены для защиты торговли, поскольку именно на этом фронте Британия столкнулась со своим самым большим испытанием. Угроза, конечно же, исходила от Германии. В 1937 году Германия представила программу строительства своего обновлённого флота, состоявшую из шести линкоров, трёх линейных крейсеров, четырёх тяжёлых крейсеров, семнадцати лёгких крейсеров, четырёх авианосцев, множества эсминцев и двухсот двадцати одной подводной лодки. Срок готовности этих кораблей был назначен на 1948 год. Этот флот не предназначался для борьбы за господство на море в классическом стиле: его главной целью было уничтожение британской торговли – либо путём физического потопления судов, либо путём недопущения выхода судов в открытое море из-за беспрепятственного присутствия немецких военных кораблей. Учитывая, что для уничтожения «Бисмарка» в мае 1941 года потребовалось 48 британских боевых кораблей, а два из предложенных в 1937 году линкоров были вдвое меньше «Бисмарка», немцы вполне могли бы достичь своей цели, если бы война началась позже, а не в 1939 году, когда их программы строительства едва стартовали.

Война, безусловно, началась слишком рано для Карла Дёница, командующего немецкими подводными лодками. Он точно знал, чего хочет, поскольку только он один ясно понимал уязвимость британских морских коммуникаций. Он понимал, что подводные лодки, действующие в одиночку, во многом теряют свою ценность. Он также понимал, что принцип концентрации сил работает как для обороняющейся, так и для атакующей стороны. Перед войной Дёниц обучал свои подводные лодки действовать группами, первоначально выстраиваясь в длинную вогнутую линию патрулирования, в которую входил вражеский конвой. Подводная лодка, первой обнаружившая противника, сообщала о противнике и направляла остальных членов группы к конвою для атаки с флангов и тыла. Излюбленной позицией сопровождающей подводной лодки, естественно, было за конвоем. При атаках на конвои подводные лодки стали предпочитать подходы и атаки в надводном положении ночью, вплоть до того, что в некоторых случаях они даже выходили в линию торговых судов и атаковали конвой изнутри. Пытаясь это сделать, командиры подводных лодок были уверены, что, оказавшись внутри конвоя, они будут защищены от нападения, поскольку корабли сопровождения будут слишком заняты обороной периметра.

При попытке проникнуть внутрь конвоя подводные лодки имели преимущество первого обнаружения, поскольку их низкие силуэты на фоне тёмного моря затрудняли их обнаружение, в то время как эскортные и торговые суда были видны гораздо легче. В этой роли подводные лодки использовались как торпедные катера, способные погружаться, чтобы уйти от эскорта, а не как подводное судно как таковое. Более того, атака в надводном положении делала подводные лодки неуязвимыми для обнаружения гидролокаторами. Дениц хотел сделать ставку на подводную кампанию против британской торговли и хотел, чтобы приоритет был отдан 300 подводным лодкам, которые, по его мнению, были необходимы для того, чтобы поставить Великобританию на колени. Он рассчитывал, что из них треть будет находиться на боевом дежурстве в любой момент времени, а остальные поровну распределены между судами, направляющимися к месту боевых действий и возвращающимися с него, а также проходящими ремонт, учения и «в отпуске». Кроме того, ему были нужны небольшие 500-тонные подводные лодки, вооружённые примерно четырнадцатью торпедами. Небольшие размеры этих судов делали их очень манёвренными, и они могли погружаться за двадцать секунд. К сожалению для Дёница, немецкий флот не согласился с его порядком приоритетов и в любом случае был склонен строить более крупные подводные лодки с мощным артиллерийским вооружением и большой дальностью плавания. Дёниц пошёл на войну всего с пятьюдесятью шестью подводными лодками, некоторые из которых были совершенно непригодны для дальних операций.

Немецкий линкор «Бисмарк» в начале своего первого и последнего похода. Германская военно-морская доктрина заключалась в уничтожении британских судов подводными лодками и мощными надводными кораблями, такими как «Бисмарк». Если бы они потпили достаточно много судов, Британия была бы вынуждена капитулировать из-за голода.

Противники Дёница, с другой стороны, были смертельно слабы. К началу войны у британцев в Западных подходах было менее тридцати эскортных кораблей, а в целом их было меньше сотни. Их было сложно усилить эскадренными миноносцами, поскольку эти корабли были нужны для других задач и в любом случае нелегко были адаптироваться к эскортным операциям. Учитывая их роль в составе флота, эсминцы, как правило, были быстроходными судами с мощным артиллерийским, зенитным и торпедным вооружением: для защиты конвоев требовались дальность плавания, малый радиус поворота и хорошее противолодочное вооружение. Более того, эффективность гидролокационного навигационного оборудования (ГИД) имела тенденцию снижаться на высокой скорости. В дополнение к этим препятствиям британцы действовали с двумя серьезными трудностями. Во-первых, британское правительство в 1930-х годах отказалось от своих договорных портов в Ирландии, в результате чего эскортным судам пришлось действовать вне портов; во-вторых, Королевский флот в межвоенный период пренебрегал пополнением запасов в море (RAS) и эскортными поездами (в отличие от США и Японии). Это означало, что британские эскортные суда могли оказывать поддержку конвоям только в пределах 600 миль от побережья Великобритании; за пределами этого расстояния торговые суда были практически предоставлены сами себе, пока не подошли к Новому Свету. Таковы были основные слабости обеих сторон в сентябре 1939 года.