8 Плавающие «тарелки»

- Опубликовано: 08.07.2025, 18:06

- Просмотров: 2449

- Печать

Плавающие «тарелки»

Анатолий Ефимович Тарас

В этом году я опубликовал работу, посвященную «летающим тарелкам». И хотя старался не растекаться мыслью по древу, материала набралось на целую книгу в 208 страниц*. Теперь пришла очередь «плавающих тарелок». С ними труднее, едва набрал материал на небольшую статью.

/* «Это не НЛО: дископланы и летающие тарелки». ISBN 978-9984-897-88-2 /

Во время войны 1861—1865 гг. в Северной Америке между сторонниками конфедеративного устройства государства (они «рулили» в 11 штатах), и приверженцами федерации (23 штата), некоторые подданные русского царя-самодержца развернули в печати любопытную дискуссию. Предметом обсуждения стал вопрос о прибрежных броненосцах для Черноморского флота.

Дело в том, что в ходе Крымской войны (1853−1856) этот флот под мудрым руководством главнокомандующего, светлейшего князя Александра Меншикова прекратил своё существование посредством коллективного самозатопления*!

/* Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869), был правнуком Меншикова Александра Даниловича (1673—1729), сподвижника царя Петра I. «Данилыч» печально прославился воровством казённых денег в огромных размерах, что сделало его самым богатым человеком в империи. /

А когда война кончилась, Парижский мирный договор**, подписанный 18 марта 1856 г., запретил России иметь на Чёрном море и на реке Дунай военный флот и военно-морские арсеналы. Договор (точнее, приложенная к нему конвенция) разрешала использовать лишь небольшое количество лёгких судов для пограничной и таможенной службы.

/** Парижский договор подписали противники России по Крымской войне (Великобритания, Франция, Сардиния, Турция), а также её «заклятые друзья» – (Австро-Венгрия и Пруссия). /

Но Гражданская война в США неожиданно подсказала выход из столь грустной ситуации: можно построить несколько кораблей по образу и подобию американских мониторов. Эти низкобортные корабли не могли воевать в открытом море, но успешно исполняли роль защитников портов, лиманов, проливов.

И вот в 1869 году контр-адмирал А.А. Попов предложил свой проект. Несмотря на то, что многие современники оценили его как «безумный», именно он получил «путёвку в жизнь». По мнению историков, в таком развитии событий решающую роль сыграли дружеские отношения между Андреем Александровичем Поповым (1821—1898) и Великим князем Константином Николаевичем (1827—1892), генералом-адмиралом, морским министром, а также младшим братом царя Александра II.

В чём суть проекта?

Броненосцу прибрежной обороны не нужна высокая скорость, зато требуются орудия крупного калибра и мощное бронирование.

Но почему он должен быть круглым?

А потому, заявлял Попов, что у круглого судна большее водоизмещение чем у обычных судов примерно таких же параметров. Следовательно, при сравнительно скромных размерах его можно вооружить 11-дюймовыми (279-мм) орудиями и защитить толстой бронёй. Кроме того, он не будет подвержен бортовой качке.

В конце концов изобретатель получил разрешение на строительство броненосцев «произвольной конструкции» (т.е. на его усмотрение). В этой формулировке таилась хитрость. В России за оборону портов и побережья отвечала армия, а не флот. А что такое круглый корабль прибрежного плавания? Это плавучий форт, или – если хотите – плавучая батарея. Условия Парижского договора не нарушаются.

Построить броненосцы планировали к 1875 году. Но всё вышло по-другому. Об этом – ниже.

Появление и развитие идеи круглого корабля

Вообще говоря, круглые лодки известны с глубокой древности. Вот что писал «отец истории» Геродот, живший в V веке до нашей эры, об ассирийских речных судах:

«Теперь я перейду к рассказу о самом удивительном из всего, что есть в этой стране (кроме самого города Вавилона). Суда, на которых плавают вниз по реке в Вавилон, совершенно круглые и целиком сделаны из кожи.

В Армении, которая лежит выше Ассирии, вавилоняне нарезают ивовые прутья для остова корабля. Снаружи [остов] обтягивают плотными шкурами. Они не расширяют кормовой части судна и не заостряют носа, но делают судно круглым, как щит. Затем набивают все судно соломой и, нагрузив, пускают плыть вниз по течению».

Круглые лодки использовали разные народы Европы и Азии. Они различаются конструкцией, материалами, размерами, но их объединяет идея круглой корзины либо круглой деревянной лохани. В разных регионах Великобритании и Ирландии до сих пор строят «кораклы» и «курахи» – круглые лодки с каркасом из прутьев из прутьев, обтянутым кожей, просмоленной по швам.

Современный коракл

Вот цитата из «Толкового словаря шотландско-гэльского языка»:

«Курах, или лодка из кожи и ивняка, на современный взгляд может показаться весьма ненадёжным средством для плавания по бурным морским водам, однако наши бесстрашные предки вверяли им свои жизни, уповая на милость погоды. В большом числе они используются на западных островах Шотландии, и могут быть найдены в Уэльсе».

Итак, идея круглого судна была многократно реализована в далёком прошлом. Поэтому не удивительно, что когда произошёл переход от гребных судов к парусным, появились мореходные корабли с округлой формой корпуса – каракки.

Каракка (сaracca) — это большое парусное судно, военное или торговое, с корпусом овальной формы. У них соотношение длины к ширине долгое время составляло 3:1.

Каракки впервые появились в конце XIV века в Португалии и предназначались для плавания в Атлантическом океане. В XV веке их начали строить сначала в Испании и Венеции, несколько позже в Англии, Франции и Турции.

По меркам того времени каракки отличались исключительно хорошей мореходностью. На них были совершены Великие географические открытия. Например, каракка «Санта Мария» была флагманским кораблём Христофора Колумба.

Каракка «Виктория» (реконструкция), флагманское судно Фернана Магеллана

в кругосветной экспедиции 1519—1522 гг.

Фруд

Французский писатель Жак Пюше (Jaques Peuchet; 1758—1830) в своих мемуарах использовал фразу «новое – это хорошо забытое старое». Фраза стала крылатой.

Она означает, что многие новые идеи, которые кажутся современными, на самом деле имеют корни в прошлом, в старых концепциях или методах, которые были забыты либо не получили широкого распространения. Так было и с идеей круглых кораблей.

В середине XIX века Джон Скотт Рассел (John Scott Russell; 1808—1882), выдающийся британский судостроитель, утверждал, что основным источником водного сопротивления движущемуся кораблю является создание волны его корпусом. Следовательно, сделал он вывод, корпус должен быть заострён и как можно более узким.

Но другой инженер, Уильям Фруд (William Froude; 1810—1879), решил проверить тезис Рассела. В 1862 г. он изготовил несколько моделей кораблей для изучения сопротивления различных форм корпуса в воде. Фруд буксировал паровым катером эти модели на реке Дарт, измеряя усилие буксировки и скорость модели, а также соотношение между обеими величинами.

В итоге Фруд сделал вывод, что силу сопротивления воды кораблю можно предсказать, испытывая геометрически подобную модель. А это, в свою очередь, позволяет определить мощность машин для достижения желаемой скорости. И вывел соответствующую формулу – «число Фруда». Формула до сих пор является основополагающей не только при проектировании судов, но и самолётов.

Уильям Фруд

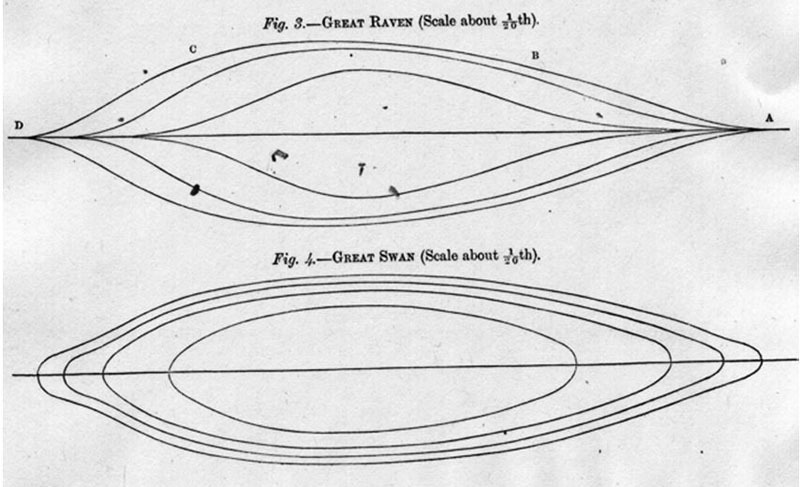

В 1865 г. Фруд решил сравнить остроконечный обтекаемый корпус, предложенный Расселом, с более округлой формой, подмеченной, как он заявил, «в результате наблюдений за водоплавающими птицами и некоторыми рыбами». Для этого он изготовил два набора моделей канонерских лодок «Raven» (Ворон) и «Swan» (Лебедь), которые испытал на реке.

Испытания дали неожиданный результат: модель «Swan» с тупой оконечностью встречала меньшее сопротивление воды, чем остроносый обтекаемый «Raven»!

Очертания корпусов моделей «Swan» (внизу) и «Raven»

Донная часть макетов Фруда: «Raven» и «Swan» (внизу)

Элдер

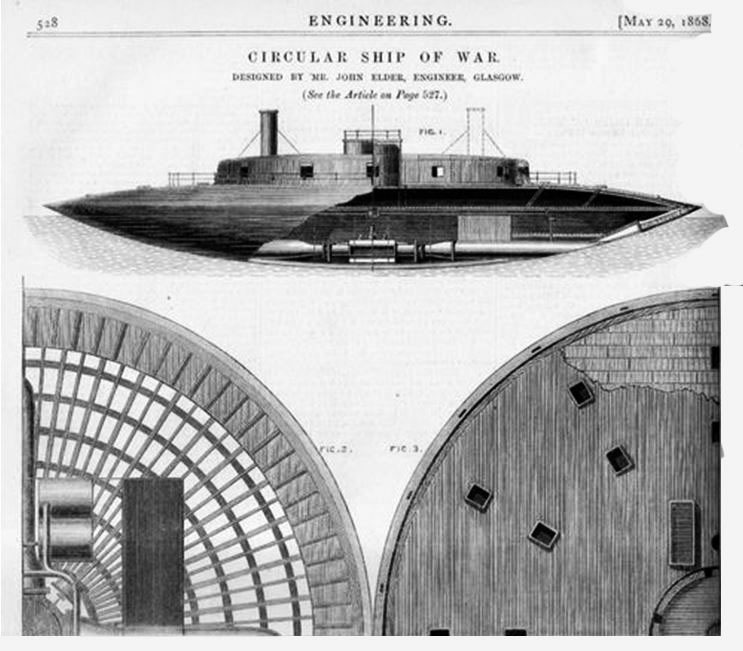

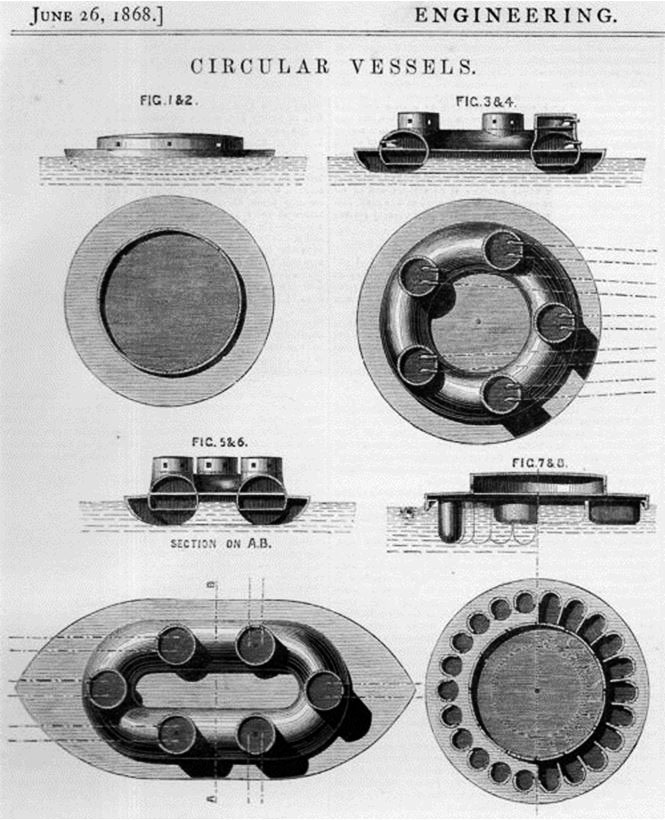

Под влиянием открытий Фруда, британский инженер-судостроитель Джон Элдер (John Elder; 1824—1869) разработал несколько вариантов эскизных проектов бронированного военного корабля с круглым корпусом*. Эти проекты с описанием достоинств и основных характеристик кораблей, были опубликованы в 1868 г. в двух статьях в журнале «Engineering», первая – 26 мая, вторая – 16 июня.

/* Д. Элдер являлся совладельцем компании «Randolph, Elder & Co.» в Глазго (Шотланлия), В 1886 г. она была преобразована в компанию «Fairfield Shipbuilding and Engineering». /

Джон Элдер

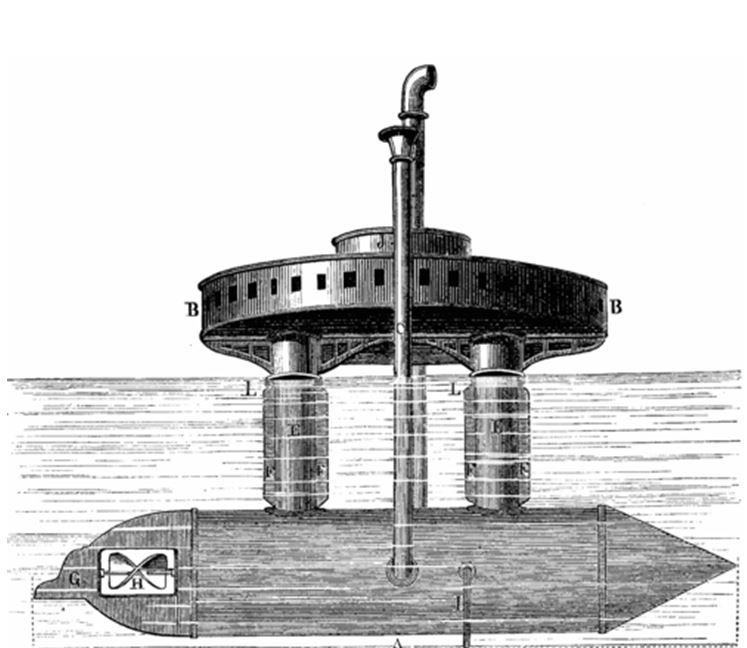

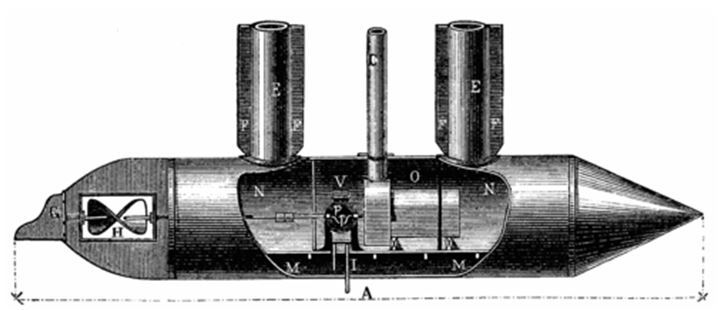

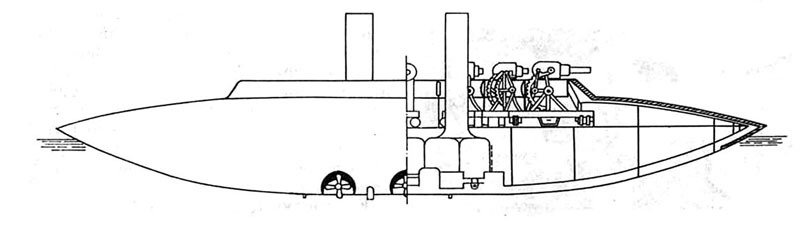

Броненосец Элдера из майского номера журнала

Броненосцы в июньском номере журнала

В журнале «The Artisan» (Ремесленник) от 1 июля 1868 г. была опубликована небольшая заметка с рисунками, посвященная проектам «круглого военного корабля», предложенного Д. Элдером.

В том же 1868 году Элдер выступил с докладом «Круглые военные корабли с погруженной силовой установкой» (Circular Ships of War with Immersed Motive Power) в Объединённом институте обслуживания в Лондоне.

Элдер доказывал, что круглый корабль способен нести более толстую и тяжёлую броню, а также более тяжёлые орудия по сравнению с кораблём обычной конструкции, и развивать (при несколько увеличенной мощности машин) сопоставимую с ним скорость.

На таком корабле помимо батареи следует установить 4 вращающиеся башни по окружности, что увеличит его ударную мощь и облегчит стрельбу по нескольким целям одновременно. А осадка составит не более половины осадки обычного судна, что позволит ему плавать в мелких водах.

Рисунок из журнала «The Artisan»: круглый броненосец, по обводу которого размещены 4 башни главного калибра

Элдер даже высказал совершенно экзотическую идею: за счёт силы вращения вокруг своей оси круглый броненосец диаметром 250 футов (76,2 м)

сможет резать подводную часть вражеских кораблей подобно гигантской циркулярной пиле!

Российская газета «Биржевые ведомости» так прокомментировала задумки Элдера:

«Английский учёный Элдер представил в Комитет для защиты берегов Великобритании проект круглого судна. Проект, несмотря на всю замысловатость идеи, не принят был англичанами – людьми, готовыми воспользоваться всякой новой идеей, в случае её серьезного значения».

Круглые корабли адмирала Попова

Итак, изобретателем круглого судна был не Попов, хотя он первый и единственный реализовал эту идею в металле. Его вдохновили статьи Элдера, опубликованные в 1868 г.

Тут надо сказать, что контр-адмирал Андрей Александрович Попов был не только опытным моряком, но и весьма экстравагантной персоной.

Известный писатель-маринист Константин Станюкович (1843—1903) изобразил А.А. Попова в рассказе «Беспокойный адмирал».

Сей адмирал в 1863—64 гг., командуя эскадрой парусно-паровых кораблей в Американской экспедиции русского флота, время от времени устраивал занятный аттракцион на ходовом мостике. Разгневанный ошибочными действиями капитана какого-либо корабля эскадры, он срывал свою фуражку, бросал на палубу и яростно топтал её ногами, выделывая коленца, похожие на пляску африканского дикаря!

Андрей Александрович Попов

Кстати говоря, вице-адмирал Зиновий Рожественский, как писал А.С. Новиков-Прибой в «Цусиме», во время похода Второй Тихоокеанской эскадры вытворял нечто подобное на мостике флагмана – броненосца «Князь Суворов». А при этом разбивал о палубу или выбрасывал за борт бинокли! Поэтому «Князь Суворов» остался без оных и во время длительной стоянки эскадры на рейде острова Нуси-Бе возле Мадагаскара адмирал Рожественский в письме от 3 февраля 1905 г. заказал Морскому министерству срочную доставку 100 биноклей.

Интересные были люди, яркие и самобытные, не то, что нынешние!

***

Зимой 1869–1870 гг. Пароходный завод в Кронштадте построил по заказу Попова круглую стальную шлюпку «Камбала». Её диаметр (7,3 м) и осадка были равны длине и осадке паровых разъездных катеров для военных судов, которые строил завод Вильгельма Крейтона (Wilhelm Crichton) в Санкт-Петербурге, основанный в 1865 г.

Чтобы понять смысл названия шлюпки, достаточно взглянуть на рыбу камбалу сверху.

Рыба камбала

Четыре небольшие паровые машины по 8 «лошадей» каждая работали на 4 гребных винта. В ходе испытаний на Неве шлюпка хорошо выдерживала качку, была устойчива на курсе, легко поворачивалась. Газета «Биржевые ведомости» засвидетельствовала:

«Все смотрели на неё как на диковинку; всех она поражала своей необычайной поворотливостью».

Но её скорость 5 узлов (9,26 км/ч) была ниже, чем у катеров Крейтона – не хватало мощности машин. Тогда Попов построил ещё один круглый катер с более мощной машиной. Его скорость возросла, и он брал вдвое больше груза, чем «Камбала».

За испытаниями наблюдал представитель Морского министерства вице-адмирал Степан Лесовский (1817—1884). Он представил подробный отчёт генерал-адмиралу Константину Николаевичу, а тот доложил о круглом катере своему брату-царю. Царь приказал рассмотреть проект броненосца Попова в Морском техническом комитете (МТК). Почти все члены комитета высказались «за». Оно и понятно, ведь на стороне автора эскизного проекта был их непосредственный начальник, генерал-адмирал, брат царя! Лишь двое робко сказали, что опыты велись с речной лодкой, хорошо бы построить сначала пусть небольшое, но мореходное судно для испытаний в открытом море в свежую погоду. Этот «бунт на коленях» остался без последствий.

Великий князь предложил царю построить четыре броненосца, и тот согласился, но деньги выделили лишь на один корабль, который строили в Петербурге, потом разбирали, отправляли частями в Николаев, там снова собирали. Несколько позже Попов «выбил» средства на второй, который сразу строили в Николаеве.

Сам А.А. Попов был автором эскизного проекта. Рабочие чертежи готовила бригада корабельных инженеров во главе с Эрастом Гуляевым (1846—1919). Он, кстати говоря, окончил Кенсингтонскую школу корабельной архитектуры и пароходной механики в Великобритании. После возвращения в Петербург в 1870 г. генерал-адмирал Константин Николаевич назначил его своим адъютантом.

Попов и Гуляев представили на утверждение МТК проект круглого корабля диаметром 46 м, водоизмещением 6150 т, несущий 4 орудия калибра 279 мм (11 дм) в двух барбетах. Однако предварительная калькуляция показала, что его постройка обойдется слишком дорого. Поэтому Великий князь одобрил уменьшенный вариант: водоизмещение 2530 т, диаметр 29,3 м, два нарезных 279-м дульнозарядных орудия.

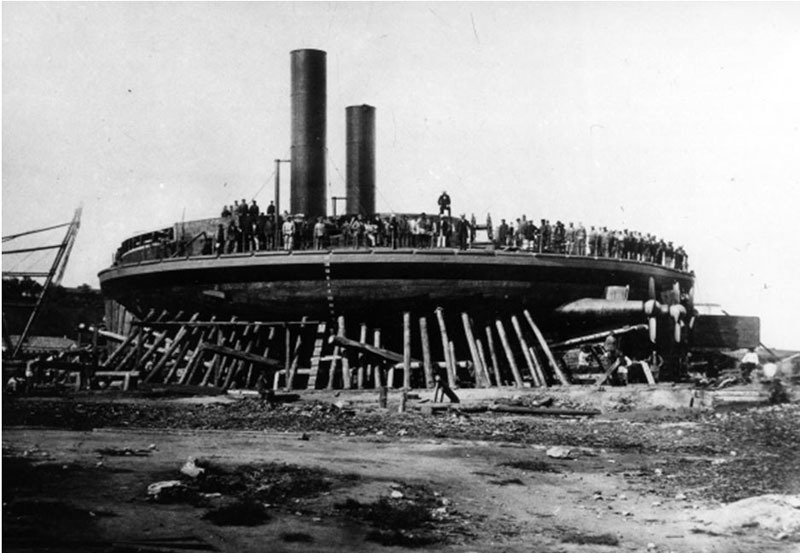

И вот первого апреля 1871 г. (по старому стилю) на стапеле Нового Адмиралтейства в Петербурге заложили броненосец «Новгород».

Строили его довольно быстро. К марту 1872 г. первые детали большого «лего» (проверив их на пригодность к стыковке) привезли в Николаев. Через два года после начала работ, 21 мая 1873 г., «Новгород» спустили на воду. Второй броненосец заложили в Николаеве 2 января 1874 г.

«Новгород» отличался от обычных броненосцев 70-х годов лишь своей формой. Например, стрингеры замыкались кольцами внутри корпуса. Каркас обшивали наружным и внутренним слоями железа, верхний броневой пояс был толщиной 229 мм (9 дм), нижний — 178 мм (7 дм).

Однако называть «Новгород» монитором было бы неправильно. У монитора два главных признака. Не только низкий борт, но и вращающаяся орудийная башня (или две башни). «Новгород» нёс два орудия внутри круглого бруствера, они могли вращаться, совершая полный оборот за 4 минуты, но барбет – не башня, он открыт сверху.

Барбет (вертикальное броневое ограждение орудий высотой 2,8 м) находился в середине круга. Внутри барбета установили два 279-мм нарезных орудия, изготовленных в Германии фирмой Альфреда Круппа. Пушки стояли на станках конструкции генерал-майора Филимона Пестича; их заряжали независимо друг от друга.

Каюты офицеров и механиков были расположены в палубной надстройке на носу корабля. Тесные кубрики матросов с трудом разместили внутри корабля. Основной объём подпалубного пространства заняли два машинных отделения по обе стороны от оси симметрии корабля. В каждом располагались паровые котлы и по две машины «компаунд» двойного действия.

В процессе сборки корабля проектный диаметр 29,3 м «вырос» на полтора метра (до 30,8 м) из-за проблем с укладкой броневых плит. К плоскому днищу прикрепили три продольных киля. Осадка увеличилась на 30 см, что некритично.

Сборка «Новгорода» в Николаеве (видны 2 винта из 4-х)

В процессе работы над «Новгородом» вскрылось много недоработок проекта, поэтому строительство «Киева» (переименованного перед закладкой в «Вице-адмирал Попов») остановили на три месяца, до окончания испытаний «Новгорода».

Уже на третий день после спуска на воду «Новгород» прошёл своим ходом некоторое расстояние на 6 узлах (11 км/ч), слишком медленно. При этом угля уходило две тонны в час, т.к. топки котлов оказались крайне прожорливыми.

Испытания выявили и другие недостатки. В свежую погоду волны перехлестывали низкий борт и затапливала нижние помещения; темп стрельбы был крайне медленным (заряжали каждое орудие по 10 минут). Из-за плохой вентиляции котельных отделений кочегары теряли сознание от жары и не могли долго работать без отдыха на свежем воздухе.

В начале декабря «Новгород» отправили на доработку в мастерские севастопольского порта. А.А. Попов лично руководил испытаниями и доработкой. В итоге «Новгород» стал хорошо переносить качку и даже совершил плавания в Таганрог и к Кавказскому берегу. Но скорость не возросла. В свежую погоду при встречной волне он вообще стоял на месте.

Недостатки устраняли, но про «поповки» уже пошла дурная слава. Даже появилось выдумка, будто бы круглые броненосцы крутятся при стрельбе, чего на самом деле не было. Миф оказался настолько живучим, что его до сих пор можно встретить в публикациях журналистов.

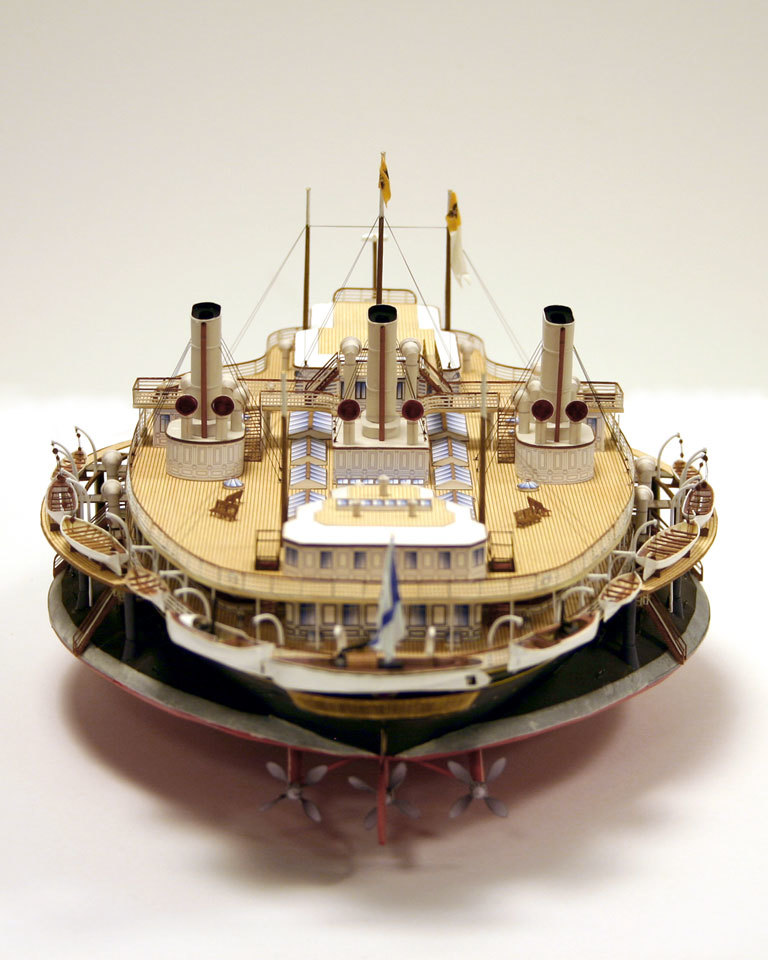

Макет плавбатареи «Новгород»

С 27 августа 1874 г. возобновили работ на втором броненосце. Он сошёл на воду 25 сентября 1875, вступил в строй в августе 1876 г.

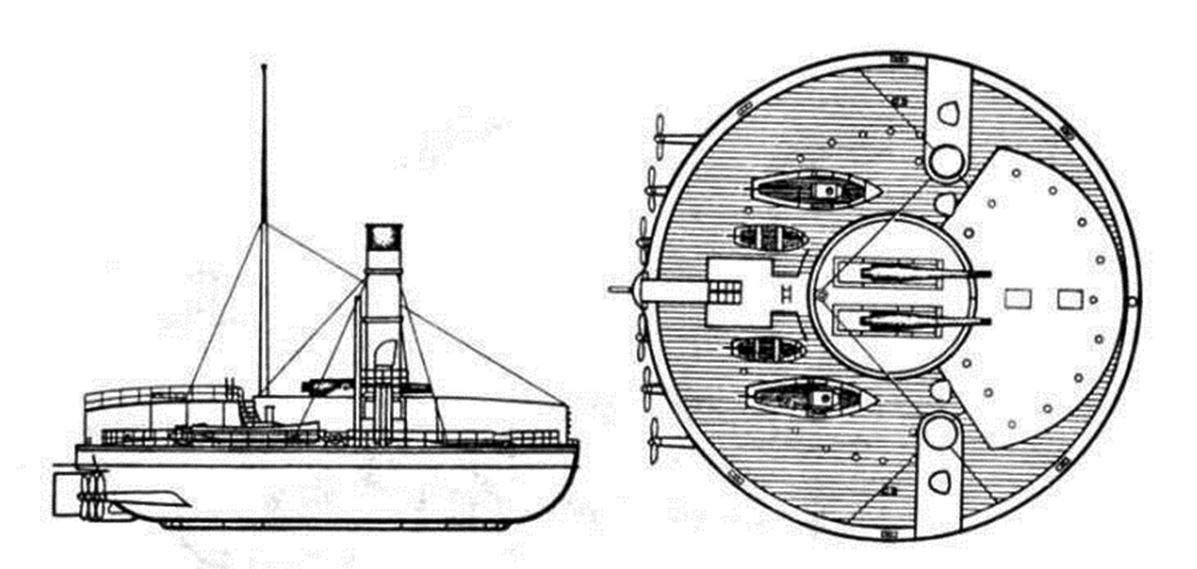

Конструктивно он мало отличался от первого, но был крупнее: диаметр 36 м, палуба выше поднята над водой. Вместо 11-дм орудий поставили 12-дм (305-мм) в барбете и четыре 87-мм пушки в надстройке. Вместо 4-х машин и 4-х гребных винтов корабль получил 6 машин и 6 винтов. В первом же выходе на испытания он развил скорость 8 узлов (14,7 км/ч).

Но во время стрельбы станки Пестича плохо держали отдачу, при каждом выстреле корабль рыскал на курсе, а палуба тряслась. Только в 1879 г. орудийные станки удалось привести в норму: теперь они давали плавный откат.

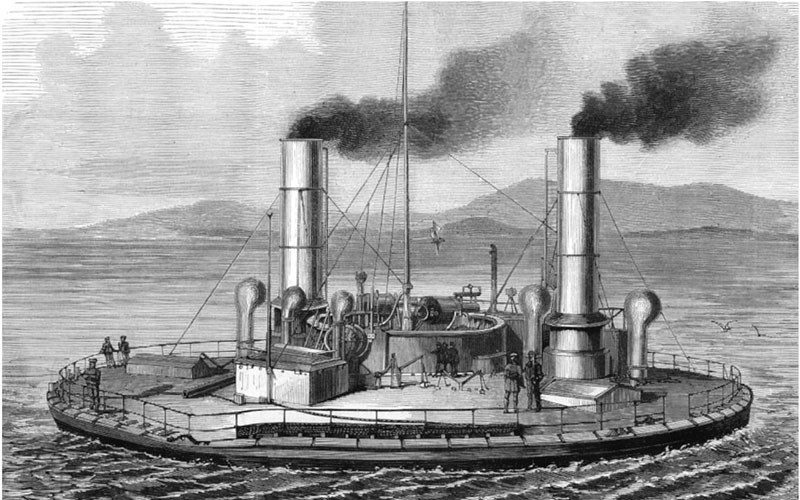

В апреле 1877 г. началась война с Османской империей. А.А. Попов несколько раз ходатайствовал, чтобы его корабли отправили в боевой поход. Но высшее командование предпочло использовать их в роли плавучих прибрежных фортов, как и планировалось изначально. Всё же 27−28 июля 1877 г. они совершили рейд по Дунаю, прикрывая транспортные суда Нижне-Дунайской флотилии.

Проекции броненосца «Вице-адмирал Попов» (6 гребных винтов)

Полное водоизмещение «Новгорода» было 2670 т, диаметр 30,8 м, но осадка всего лишь 3,81 м. Это позволяло ему подходить почти вплотную к берегу. Артиллерия: два орудия калибра 279-мм (11 дм), два – калибра 87 мм и две 37-мм «револьверные» пушки.

Водоизмещение «Попова» было 3550 т, диаметр 36,6 м, осадка 4,12 м (на 31 см больше, чем у первого корабля). Артиллерия: два орудия калибра 305 мм, 6 – калибра 87 мм, две 37-мм «револьверные» пушки.

Оба корабля находились в службе до 19 апреля 1903 г. Стаж «Новгорода» – 29 лет, «Попова» – 27 лет. Еще 9 лет после этого они, уже разоруженные, ржавели в порту. В 1912 г. их сдали в разборку на металл.

Споры об этих кораблях сопровождали не только всю их службу, но время от времени вспыхивают в интернете даже сейчас, в XXI веке!

Офицеры императорского флота шутили по поводу этих творений «беспокойного адмирала»: «Поповки – удивительные корабли: никого не догонят, ни от кого не уйдут!» Что правда, то правда. Дальность плавания тоже была минимальной – 480 миль (890 км) за 96 часов, при условии полного штиля на море.

Зато «поповки», имея 4 и 6 винтов, могли легко маневрировать при вражеском обстреле. А большая скорость им не требовалась, так как они предназначались для обороны Керченского пролива. Они были хорошо бронированы и обладали отличной устойчивостью, даже при сильной волне не раскачивались.

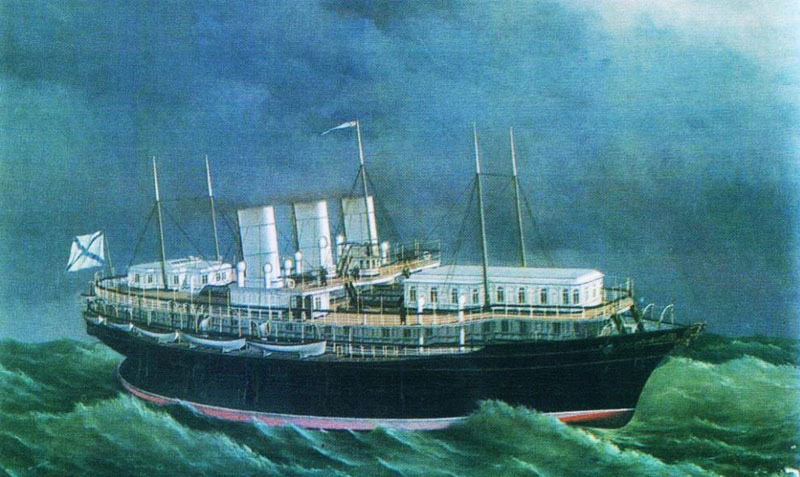

«Вице-адмирал Попов» в море

Яхта «Ливадия»

В 1874—75 гг. Попов построил три круглые парусные шлюпки: две диаметром 4,6 м, одну — диаметром 6 м. Испытывая их, он пришёл к выводу, что нужна не идеально круговая форма, а эллиптическая, с тупой носовой оконечностью (как и предлагал У. Фруд). «Беспокойный адмирал» немедленно составил проект нового броненосца с таким корпусом. Но Константин Николаевич не поддержал друга!

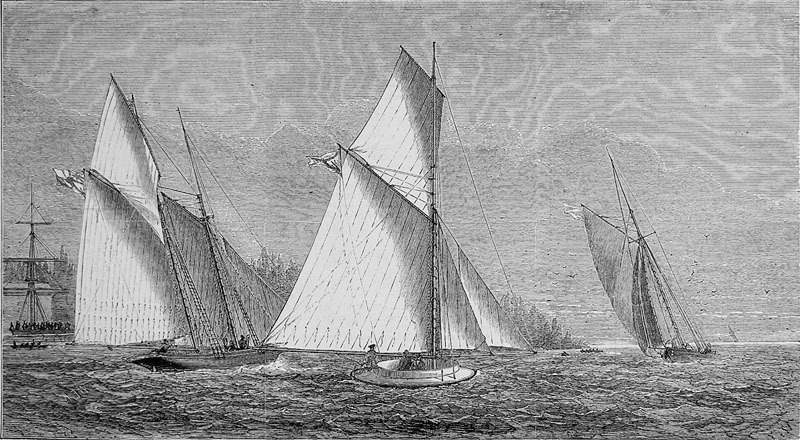

Круглая парусная яхта Попова на Неве.

Иллюстрация в «Графике» 1876 г.

Диаметр корпуса 6,1 м императорская яхта «Ливадия». Водоизмещение 4,5 т. Паруса: грот, кливер, стаксель, топсель.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. В ночь с 21 на 22 октября 1878 г. села на мель возле Тарханкута и впоследствии была разбита шторами императорская колёсная яхта «Ливадия», к счастью, без государя на борту. Попов тут же напомнил, что его круглые суда отлично переносят качку и отличаются плавностью хода, а при отсутствии тяжелой брони будут ещё и быстрыми.

Крушение первой «Ливадии» (фрагмент картины А.П. Боголюбова)

Проект новой «Ливадии» Попов и Гуляев подготовили совместно с Уильямом Пирсом из судостроительной фирмы ««Elder Shipbuilding and Engineering». После резолюции британских инженеров Александр II согласился на строительство круглой яхты.

Построили «Ливадию» на верфи в Говане (пригород Глазго) очень быстро. Церемония официальной закладки на стапеле состоялась 25 марта 1880 г., когда на корабле уже монтировали обшивку! По документам «Ливадию» сдали за 4 месяца: Великий князь Алексей Александрович (1850—1908) принял судно 25 июня.

Длина яхты была 79,25 м, ширина — 46,63 м, она получилась комфортной и очень вместительной. Имела два корпуса: обычный верхний был как бы «погружён» в эллиптический нижний. Яхта легко развила скорость 15,7 узлов (29 км/ч).

Внутри она представляла собой настоящий дворец с электрическим освещением, водопроводом (горячая и холодная вода), ваннами, множеством комнат и залов с роскошной отделкой, общей площадью 3950 кв. м.

Казалось бы, всё прекрасно: о яхте с восторгом писали газеты, Попов и Пирс получили большие премии.

Однако… При перегоне яхты из Гринока в Севастополь обнаружилось странное и опасное явление. В Бискайском заливе яхта попала в шторм средней силы, и тут все, кто был на борту (включая великого князя), ощутили сильнейшие удары в днище, точно били не волны, а какие-то морские чудовища. Снижение скорости не помогло. После прибытия в испанский порт Эль Ферроль было обнаружено, что обшивка корпуса спереди смята и порвана, затоплены пять бортовых помещений и один междудонный отсек.

Модель яхты «Ливадия»

«Ливадия», вид с кормы

Ливадия в море во время шторма

Спустя много лет этому явлению (когда днище носовой оконечности с размаха бьётся о волны при продольной качке судна) дадут название «слеминг» (англ. slaming – хлопанье). Из-за нетипичной формы носа «Ливадии» слеминг достигал такой силы, что удары разрывали обшивку.

Через 7 с половиной месяцев отремонтированная яхта пришла в Севастополя. Но приговор ей был уже вынесен. Контрольные испытания в августе 1881 г. показали, что избавиться от ударов днища о волны во время шторма невозможно, и «Ливадию» списали.

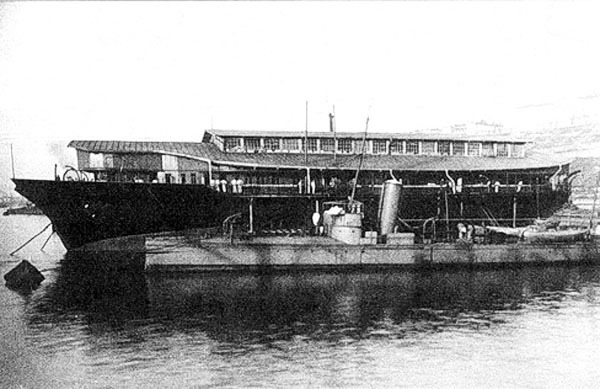

В апреле 1883 г. яхту переименовали в пароход «Опыт». Он долго стоял на приколе. Роскошную отделку помещений демонтировали, машины (затем и другие механизмы) передали на другие суда. Пароход служил плавучей казармой.

В 1913 г. его превратили в блокшив № 7. Он стоял у стенки в Севастополе до 1926 г. После этого судно частично разобрали, но его ржавый остов можно было видеть даже в 1938 году.

Блокшив «Опыт» (перед ним паровой катер)

Все же Андрей Попов, пусть и ошибаясь, вписал интересную страницу в историю мирового судостроения.

Другие проекты плавучих тарелок

Томмази (1877)

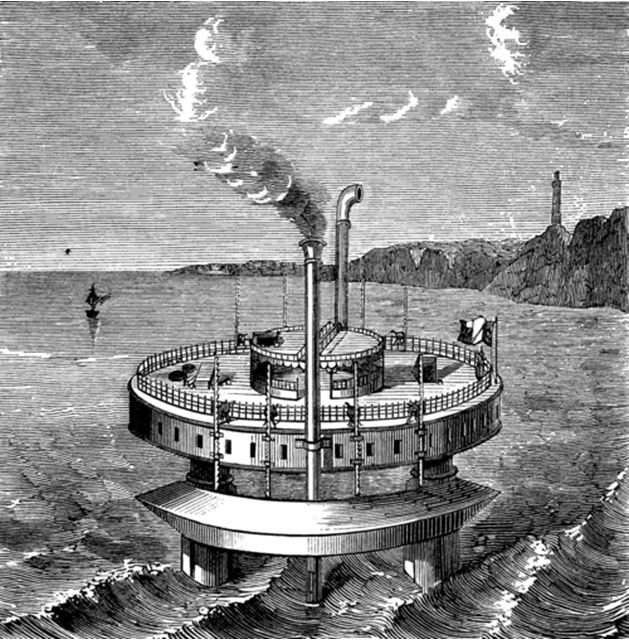

Итальянец Донато Томмази (Donato Tommasi), проживавший в Париже, предложил двухкорпусный корабль, рисунки которого появились 24 февраля 1877 года в журнале «Scientific American».

Суть идеи – улучшить мореходность и остойчивость. Корабль мог быть как гражданским, так и военным.

Безусловно, проект был оригинальный. Но мореходные и прочие качества такого корабля (например, боевую устойчивость) специалисты оценили как «весьма сомнительные». Желающих потратить изрядную сумму на его постройку не нашлось ни в Европе, ни в Америке.

Общая схема судна Томмази

Подводный корпус судна с котом и машиной

«Тарелка» плывёт

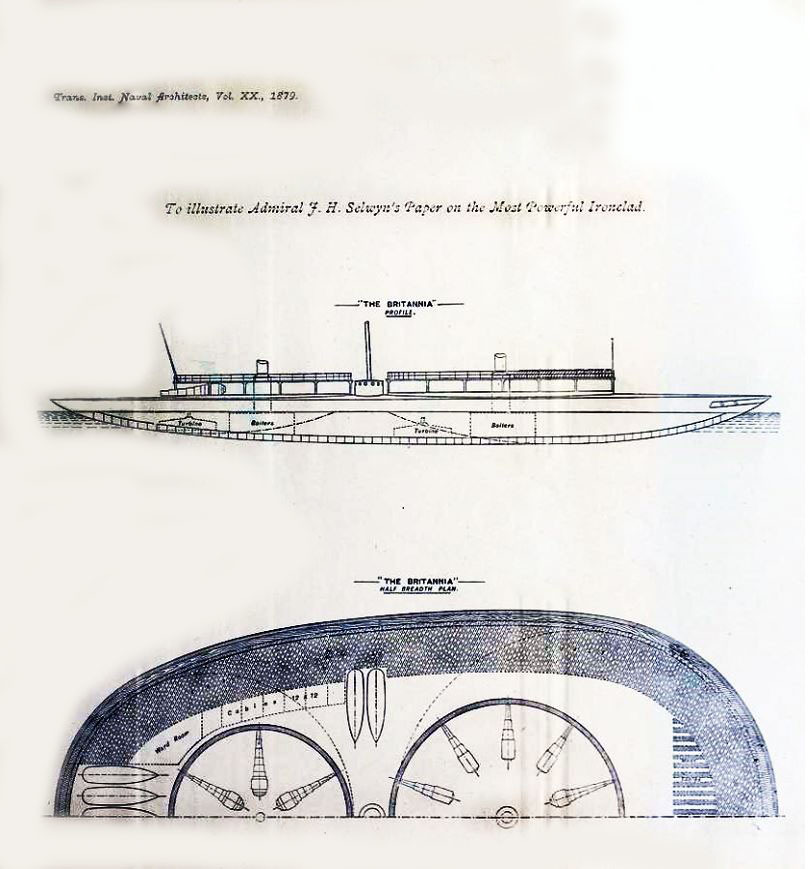

Броненосец Селвина (1879)

В Англии тоже нашелся последователь Элдера – отставной контр-адмирал Джаспер Селвин (Jasper Henry Selwyn; 1819—1901). В 1879 г. на заседании Королевского Института военно-морских архитекторов (Royal Institution of Naval Architects) он предложил построить «самый мощный броненосец из всех возможных». Броненосец, по замыслу изобретателя, должен был иметь следующие характеристики:

- Быть самой устойчивой артиллерийской платформой и обладать высокой общей остойчивостью;

- Нести самые мощные орудия в самом большом количестве;

- Развивать наибольшую скорость в течение длительного времени;

- Нести самую толстую и самую качественную броню;

- Иметь наименьшую площадь борта, подверженную огню противника;

- Обладать наименьшей уязвимостью от таранной атаки;

- Быть малоуязвимым от торпедной атаки;

- Иметь наименьшую осадку, обеспечивающую все эти преимущества.

И он представил эскизный проект большого броненосца «Britannia», но не круглого, как у Попова, а овального, своими очертаниями в плане представляющего нечто среднее между моделью «Swan» Фруда и рыбой камбалой.

Два громадных барбета с орудиями имеют бронированные крыши, которые можно поднимать и опускать. Орудия двух главных калибров установлены на опускающихся лафетах. Все они размещены на вращающихся «столах» (типа поворотного круга в железнодорожном депо) и делают полный оборот вокруг оси за 4 минуты. Благодаря этому каждая пушка стреляет по очереди, а другие в это время заряжаются.

Орудие слева опущено в барбет для заряжания, орудие справа поднято над барбетом для выстрела

ТТХ броненосца «Britannia»:

Длина 112,7 м, ширина 67 м (соотношение длины к ширине 1,68 : 1). Осадка 5,5 м. Высота всего корпуса с поднятыми крышами барбетов 11 м.

Толщина главного пояса и барбетов – 762 мм (30 дм)! Толщина палубы и крыши барбетов – 51 мм (2 дм). Глубина барбетов – 12 м. Высота надводной части борта – 20 см.

Водоизмещение 14.767 т. Вес корпуса (без брони) 2600 т. Вес брони 4775 т (32,3 % от водоизмещения). Вес вооружения 4500 т.

Мощность машин 21000 л.с. Скорость – 16 узлов. Запас угля 2000 тонн. Дальность плавания 4400 миль.

Артиллерия: 8 – 450-мм пушек (по 100 тонн) и 8 – 406-мм пушек (по 80 тонн). Торпедное вооружение: в носовой части корпуса установлен 21 торпедный аппарат! Кроме того, на верхней палубе размещены 9 миноносок, каждая из которых несёт две самодвижущиеся торпед Уайтхеда – пять миноносок на осевой линии и по две с каждого борта.

Броненосец «Britannia»

Броненосец Ноэля

В 80-е годы XIX века патент на проект круглого броненосца получил британский адмирал Джерард Генри Ноэль (Gerard Henry Noel; 1845—1918).

Проект интересен двумя особенностями: во-первых, 7 орудий главного калибра расположены полумесяцем в носовой части корабля; во-вторых, узкое соединение верхней и нижней частей корпуса, подобного панцирю черепахи (as turtle shell), может служить своеобразным тараном с любой стороны броненосца. Но этот проект запоздал как минимум на 10 лет.

Адмирал Д.Г. Ноэль

Схема общего устройства броненосца Д. Ноэля

Как видим, в Великобритании, где появился первый проект броненосной «плавающей тарелки», лордам Адмиралтейства и главным строителям флота хватило ума не тратить деньги и материальные ресурсы на реализацию экзотических задумок типа «поповок».

Причиной их критицизма были не эмоции и не приверженность традициям.

В Великобритании с 1860 г. существовал Королевский институт военно-морских архитекторов (корабельных инженеров-судостроителей), который регулярно созывал конференции специалистов для обсуждения актуальных вопросов теории и практики судостроения.

Проблемы судостроения квалифицированно обсуждались на страницах специализированных журналов. Например таких как «Engeneer» и «Engeneering».

Англичане Рассел и Фруд создали гидродинамику как науку. Фруд в 1872 г. построил первый в мире опытовый бассейн (85 х 14 х 3 м) для испытаний масштабных макетов кораблей.

В России первый опытовый бассейн появился на 22 года позже, в 1894 г. Только в 1896 г. было создано Общество морских инженеров (на 36 лет позже, чем у англичан). В 1898 г. вышел первый выпуск «Вестника» этого общества, но за 17 лет (1898—1915) были изданы всего лишь 15 выпусков.

Как гласит один из мемов рекламы, «почувствуйте разницу!»