СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть1

- Опубликовано: 30.07.2025, 13:02

- Просмотров: 3667

- Печать

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ

Под редакцией Will Fowler*

Издано издательством "Marshall Cavendish Books Limited"

Часть 1

*Уильям Фаулер (Will Fowler) служил офицером Территориальной армии и принимал активное участие в войне в Персидском заливе. Он является автором многочисленных книг и статей по обороне, военным технологиям и текущим событиям, а также сотрудничает с различными изданиями.

Уилл Фаулер родился в Сомерсете, Англия, в июле 1947 года и получил образование в Клифтон-колледже в Бристоле, Тринити-холле в Кембридже и Университетском колледже в Кардиффе.

Он работает в журналистике и издательском деле с 1972 года, специализируясь на военной истории, текущих событиях и оборонных технологиях. Во время Фолклендской кампании в 1982 году он был исследователем в Королевском объединённом институте оборонных исследований в Уайтхолле. Впоследствии он сотрудничал с британскими, американскими, азиатскими, немецкими, французскими и журналами по обороне Персидского залива из Европы, Южного Ливана, Израиля, Китая, Брунея, Северной Ирландии, Берлина, США и Северной Норвегии. С 1983 по 1990 год он был редактором британского журнала «Defence».

Люди и местность

Стратегия войны в первую очередь связана с разработкой политики. Это включает в себя выбор целей войны, создание, поддержание или расторжение союзов на политическом уровне, а также использование ресурсов для достижения военных целей. Тактика войны, с другой стороны, представляет собой методы ведения боя и маневра, применяемые для достижения непосредственной цели, которая сама по себе является частью стратегического плана. В сухопутных боях тактика обычно связана с задачами полкового (и нижестоящего) уровня, хотя это может зависеть от обстоятельств. Граница между стратегией и тактикой может быть крайне размытой.

Стратегия войны в целом не претерпела радикальных изменений на протяжении веков, в отличие от тактики, которая всё больше зависела от методов и средств. Glubb Pasha (Глабб-паша) , британский офицер, командовавший Арабским легионом, отмечал: «В то время как оружие и тактика могут меняться, местность и люди — нет». Конечно, можно утверждать, что местность может меняться и действительно меняется, и что сам человек менялся на протяжении веков, но нельзя не согласиться с утверждением: та территория, на которой ведутся боевые действия, и мотивы, страхи и надежды сражающихся остались по сути неизменными, хотя оружие и его тактическое и стратегическое применение изменились в результате человеческой изобретательности. Действительно, прогресс цивилизации можно цинично отождествить с растущей способностью человека убивать всё большее количество людей единичными, менее интенсивными усилиями, а примитивность — с неспособностью человека убивать кроме как на очень близком расстоянии или в рукопашном бою.

Физическая природа войны радикально изменилась за последние 150 лет, поскольку технический прогресс в вооружении привел к масштабным изменениям не только в самой концепции поля боя, но и к расширению конфликта, включив в него гражданское население в невиданных ранее масштабах. Например, солдат, сражавшийся с Цезарем в Галлии, без труда узнал бы своего противника в Великой армии Наполеона; каждый сражался плечом к плечу с товарищами в ближнем бою. Их командиры также мало чем отличались в своем подходе, полагаясь на пехоту, кавалерию и вспомогательные войска. Однако перенесите этих солдат в Первую мировую войну, и ни они, ни их командиры не узнали бы ни поля боя, ни, тем более, чего именно пытались добиться эти командиры. Ко Второй мировой войне рассредоточение войск на поле боя стало еще более заметным, хотя и Цезарь, и Наполеон, возможно, были более уверены в стратегическом направлении.

Генерал Улисс С. Грант в своей штаб-квартире во время Гражданской войны в США.

Традиционно армии делились на четыре основные группы: пехоту, кавалерию, артиллерию и вспомогательные войска, в частности, интендантство. Три «зубчатых рода войск» – пехота, кавалерия, артиллерия – играли свою роль, но в бою также стремились действовать сообща для достижения победы. Основу составляла пехота – солдаты, действующие в пешем строю с личным оружием – огнестрельным и штыковым. Их задачей было разгромить пехоту противника превосходящей огневой мощью или в ближнем бою, а также захватить и занять территорию. Кроме того, они оказывали непосредственную поддержку артиллерии и использовали её для физического или морального уничтожения пехоты, артиллерии и оборонительных позиций противника (например, крепостей). Кавалерия существовала для выполнения трёх основных задач: разведки и определения местоположения противника, передачи точной информации командиру, обеспечения прикрытия, за которым основная часть армии могла наступать или отступать, не подвергаясь преследованию со стороны противника, и, наконец, нанесения удара на поле боя в виде атаки. Второстепенные функции включали в себя уничтожение отставших противников и прочесывание поля боя после поражения противника. Однако способность трёхзубых рук выполнять свои традиционные функции претерпела значительные изменения за последнее столетие, хотя основные определения остались неизменными.

Способность командиров достигать тактических целей была значительно затруднена развитием, особенно в области вооружения, которое само по себе в конечном итоге привело к стратегическому тупику. Традиционно командиры пытались в бою либо рассечь фронт противника в центре, либо обойти один или оба фланга, либо окружить противника и, таким образом, добиться полного или частичного уничтожения его армии, ко второй половине XIX века технологический прогресс в значительной степени лишил их возможности сделать это. Тактический успех не мог превратиться в решающий стратегический, поскольку цена такого тактического успеха была слишком велика в человеческих жизнях и времени для его быстрого развития. Это произошло главным образом потому, что наступательное стратегическое развитие могло быть компенсировано более быстрым оборонительным развертыванием противника, использующего точно такие же средства и тактику. Кульминационный момент этой ситуации наступил во время Первой мировой войны, и тупиковая ситуация в этой войне потребовала нового тактического подхода, который восстановил стратегическую и тактическую мобильность.

Историки обычно рассматривают эволюцию современных войн как результат крупных политических и технологических изменений, вызванных Французской революцией и наполеоновскими войнами (1792-1815), а также промышленной революцией девятнадцатого века.

Наполеон в битве при Аустерлице (1805), которую он считал своей величайшей победой. Что необычно для него, это был оборонительный бой, в котором он позволил австро-русской армии атаковать свой правый фланг, чтобы нанести сокрушительный ответный удар по центру.

Конечно, французские войны привнесли в конфликт элемент тотальности – национальной борьбы, в отличие от династической, победы, в отличие от маргинальных территориальных приобретений, – который отсутствовал в Европе со времени окончания религиозных войн. Войны в защиту Революции потребовали народного участия в форме массового ополчения, чтобы противостоять опытным профессиональным армиям монархической Европы. Французские войны истощили все страны, и после Ватерлоо большинство из них предпочли бы вернуться к небольшим профессиональным армиям, если бы не определённые обстоятельства. После поражения в 1806 году Пруссия ввела воинскую повинность – обязательную военную службу для мужчин в возрасте от 17 до 50 лет. Таким образом, была введена концепция постоянной армии, основанной на воинской повинности в мирное время. И в конечном итоге другие крупные страны континентальной Европы последовали примеру Пруссии.

Последствия таких изменений неизбежно были глубокими. С увеличением численности армий пропорционально возросли и требования к самому обществу – финансовые, промышленные, моральные; в политическом плане войны стали менее управляемыми, поскольку мобилизация резервов (необходимое условие для вооружённой нации) неизбежно снижала шансы на предотвращение войн, а также снижала вероятность остановки, ограничения или завершения войны после её начала из-за эмоциональности и жертвенности, присущих обращению нации к оружию. В свою очередь, более крупные армии подразумевали более масштабное тактическое развертывание и перспективу затягивания войн, поскольку наличие резервов могло сдержать угрозу прорыва и лишить противника решающего первоначального успеха. Таково было влияние роста численности армий, ставшего возможным благодаря синтезу двух условий: во-первых, политической воли государств нести расходы, а во-вторых, развития железных дорог.

Батарея 12-фунтовых полевых пушек Союза готовится к стрельбе во время Гражданской войны в США. Это была последняя война, в которой дульнозарядная гладкоствольная артиллерия преобладала у обеих сторон.

Железнодорожный транспорт впервые был использован для перевозки войск на прусских учениях в 1846 году; но первое оперативное применение состоялось в Италии во время франко-австрийской войны 1859 года. Железные дороги упростили проблемы стратегической маневренности, снабжения и эвакуации раненых, но они также были негибкими и налагали жесткость на своих пользователей. Хотя войска прибывали к месту назначения в хорошем состоянии, они были привязаны к своей железнодорожной станции для снабжения, а их мобильность на поле боя оставалась такой же, как и прежде — скоростью ног животных или людей. Большее количество доступных войск означало большую загруженность и большие проблемы командования и управления. Таким образом, железные дороги были по своему эффекту двойными: они давали большую стратегическую мобильность (обеим сторонам), но препятствовали политическим соображениям (необходимостью мобилизации) и снижали стратегическую и тактическую мобильность, размещая на поле боя силы, слишком большие для эффективного использования и тактически более медленные, чем возможности стратегического развертывания противника. Более того, если растущая способность концентрировать живую силу в определённом районе быстрее, чем прежде, снижала тактическую мобильность, то технологические достижения, особенно в области химии и металлургии, усугубляли проблему. Обе проблемы усугублялись вполне понятным неумением людей в полной мере оценить последствия этих изменений.

Традиционно неточность оружия диктовала необходимость ведения ближнего боя массированными пехотными соединениями (при поддержке артиллерии и кавалерии), поскольку плотность огня была важнее индивидуальной меткости. Из-за громоздкости оружия, пехоте приходилось заряжать и вести огонь стоя. Однако новое оружие изменило эту ситуацию.

Пулемёт "Максима" был первым эффективным пулемётом, применённым в бою. Здесь он изображён с британским расчётом во время англо-бурской войны в Южной Африке. Из всех видов оружия XX века пулемёт оказал наибольшее влияние на сухопутные и воздушные бои.

Казеннозарядные, скорострельные винтовки, предназначенные как для пехоты, так и для артиллерии, открыли эффективные дистанции поражения, что сразу же поставило в затруднительное положение кавалерию, атакующую кавалерию в шеренгу. 50-метровая (50-100 ярдов) дальность стрельбы гладкоствольных мушкетов к середине века увеличилась в пять раз, в то время как скорострельные винтовки позволили солдату вести более плотный огонь из положения лёжа. В руках пруссаков такие винтовки доказали свою эффективность в Дании (1864) и Австрии (1866), в то время как французы при Шасспо получили превосходное оружие, которое свели на нет лишь их стратегическая и тактическая некомпетентность во Франко-прусской войне 1870–1871 годов. (Магазинные винтовки с магазинным питанием появились во время Гражданской войны в США, хотя в Европе их повсеместное распространение заняло около двадцати лет.)

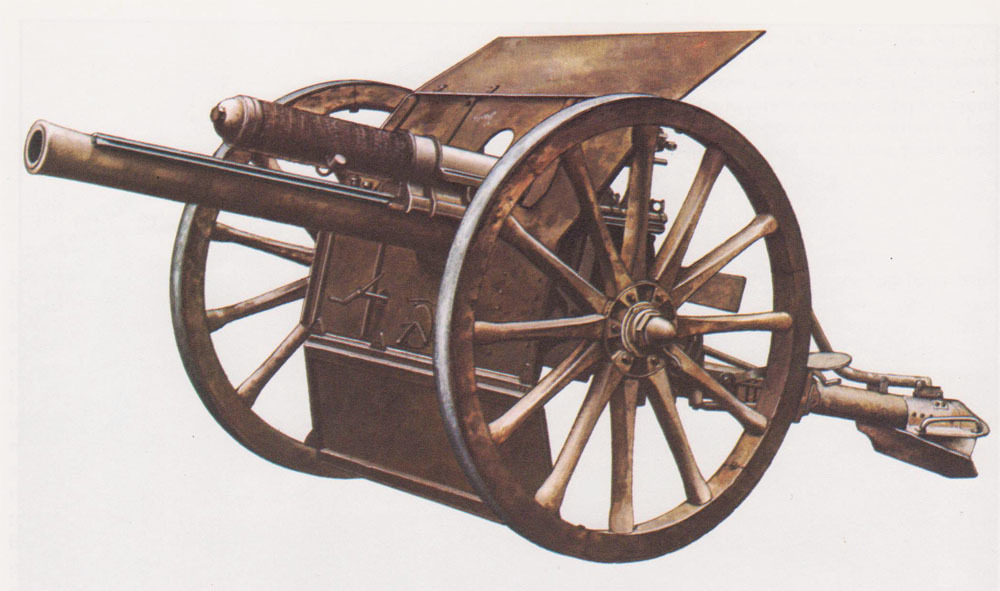

Аналогичным образом, в артиллерии сталь заменила бронзу и железо, казнозарядные винтовки – гладкоствольные, заряжающиеся с дула, в результате чего дальность стрельбы по сравнению с наполеоновскими временами увеличилась в четыре раза. Более того, быстродействующие орудия, установленные на лафетах с амортизацией отдачи, позволяли артиллеристам не пристреливаться после выстрела, а усовершенствованные взрывчатые вещества и метательные заряды позволяли использовать орудия меньших калибров, что, по определению, сохраняло мобильность артиллерии.

18-фунтовая пушка с британским расчётом во время Первой мировой войны.

Эти события, среди прочего, увеличили дальность боя и нарушили баланс между тремя видами оружия. Огневая мощь пехоты могла сокрушить кавалерийскую атаку задолго до того, как кавалерия могла приблизиться к эффективной дальности, а пехотная атака могла быть аналогичным образом разбита артиллерией до того, как она приблизится к цели. Но пехота, окопавшаяся или за земляными укреплениями, имела высокую степень защиты от артиллерии. Гражданская война в США наглядно продемонстрировала, что окопавшаяся пехота, поддерживаемая артиллерией, могла нанести изнурительные потери атакующему — независимо от цвета униформы. Мощь обороны на тот момент превзошла мощь нападения. Уроки, которые можно было бы извлечь, остались в значительной степени незамеченными в Европе, отчасти потому, что три самые важные войны — в Соединенных Штатах, в Южной Африке и в Маньчжурии — проходили далеко и могли быть проигнорированы как не имеющие большого значения для Европы. Йон Мольтке-старший (Yon Moltke), начальник германского Генерального штаба, презрительно отверг идею о том, что американские события могут послужить уроком для Европы; британцы просто не рассматривались как военный фактор; а Маньчжурия и российский опыт могли быть списаны на экстремальные местные факторы. Однако были сделаны некоторые уступки действительности: русский опыт 1877 года под Константинополем показал необходимость окапывания под огнем из-за тяжелых потерь, понесенных при лобовой атаке даже полевых укреплений: тактика пехоты требовала прореживания наступающей волны в растянутую линию стрелкового оружия, причем огневой бой выигрывался на дистанциях от 400 до 600 м (400-600 ярдов). Пехота продвигалась волнами в глубину до тех пор, пока не было достигнуто огневое превосходство, прежде чем была начата последняя штыковая атака с дистанции около 100 м (100 ярдов). Британская кавалерия после войны в Южной Африке некоторое время использовала карабин (короткоствольную винтовку), но впоследствии вернулась к пике и сабле, как и другие армии, которые экспериментировали с пулеметами, чтобы повысить мощь своих разведывательных подразделений. Однако по большей части уроки были упущены: польский банкир Иван Блох (Ivan Bloch) в 1911 году предсказал, что будущая большая война будет ужасной войной на истощение, в которой оборона будет преобладать.

Такая война стала бы затяжным испытанием сил, требующим приложения всех физических и моральных ресурсов воюющих сторон, которое завершилось бы лишь тогда, когда напряжение оказалось бы слишком большим для одной из сторон. Большинство людей склонны были игнорировать подобные наблюдения. Реальность войны к началу века в Европе стала далёким от реальности: националистическая пропаганда во всех странах, подчёркивая то, что считалось национальными особенностями, стала ставить моральные факторы во главу угла в стремлении к победе. Порыв и навязывание морального авторитета – эта пьянящая и романтическая выдумка – приобрела большее значение, чем детальное рассмотрение эффективности оборонительных пулемётов. Процесс разочарования занял четыре чертовых года.

Тупик в окопах

Ещё до начала Первой мировой войны стало очевидно, что темпы технического прогресса превосходят человеческие способности его постичь, и нигде это не было так ярко продемонстрировано, как в военном деле. Люди, командовавшие армиями всех воюющих сторон в Первой мировой войне, были сформированы совершенно другой эпохой, и они не смогли справиться с тотальной войной, которая породила такие тактические новшества, как окопная война, использование авиации и появление танков, — всё это разрушило традиционную концепцию ведения боя. Справедливости ради следует сказать, что вопросы были просто за пределами их компетенции, и им приходилось иметь дело с проблемами, к которым их опыт и подготовка не были готовы, хотя, честно говоря, следует признать, что мало кто проявлял изрядную изобретательность в их решении. Тем не менее, они были лучшими в то время, и на определённых театрах военных действий — в Месопотамии, Палестине, на Балканах — некоторые из них хорошо себя проявили; даже на Восточном фронте некоторые русские генералы, такие как Брусилов и Конрад из Австро-Венгрии, проявили способности, которые не сопровождались соразмерным успехом. Но, в конечном счёте, решающими фронтами были не они. Западный фронт, линия, проходившая через Бельгию, Францию и Германию от Ла-Манша до Швейцарии, был настолько важен, что до сих пор практически ассоциируется с Первой мировой войной. Картина, рисуемая с поломанными деревьями, воронками, заполненными покрытой пеной, пропахшей кордитом водой, выпитой до дна разлагающимися трупами, опустошённой полосой природы длиной в сотни миль, поглотившей величайшие надежды Европы: Первая мировая война ассоциируется с тупиком, патовой ситуацией. Это не ложь, но и не совсем точно. В первые недели войны, в последние восемь месяцев войны на Западе, на фронтах, не связанных с Западом (особенно в России и на Балканах), наблюдалось движение, много движения, которое, казалось, не принималось во внимание или игнорировалось.

Битва при Вердене: поворотный момент в Первой мировой войне...

В 1918 году Центральные державы (Австро-Венгрия, Германия, Турция и Болгария) потерпели поражение от союзников (в первую очередь Франции, Бельгии, Великобритании и США), когда первые убедились, что, несмотря на жертвы, понесенные ими за четыре года войны, им не удастся добиться военной победы, которая могла бы оправдать их потери. К тому времени, как это убеждение стало всеобщим, хваленые немецкие наступления весны и лета, направленные на победу, были остановлены и отброшены. Германская армия, хотя и оставалась невредимой и почти на каждом этапе находилась на чужой территории, отступала на Западе и столкнулась с поражением если не в 1918 году, то уж точно в 1919 году. Центральные державы были сплочены надеждами на победу Германии: они были сломлены морально, когда эта победа оказалась призрачной. Они были разбиты не из-за превосходящей стратегии или тактики союзников, а потому, что их средства ведения войны, физические и психологические, были исчерпаны. Война превратилась в осадную войну, которую ведут государства: она стала тотальной, и, таким образом, военные усилия стали лишь частью мощи – хотя, возможно, и самым важным компонентом – которая не могла выжить, когда надежда угасла, а другие компоненты – финансовые, промышленные, экономические, сельскохозяйственные, психологические – оказались на грани банкротства. К моменту заключения перемирия Центральную Европу охватил лютый голод; свирепствовали эпидемии; отопления в домах практически не существовало. Центральные державы распались в результате совокупного напряжения, вызванного двумя факторами, которые принесли союзникам победу: выгодное географическое положение союзников изолировало их от внешнего мира, тем самым прервав торговлю продовольствием и сырьем, которая могла бы их поддерживать, и, во-вторых, растущие промышленные и людские ресурсы, которые союзники могли задействовать на поле боя. В конце концов, Великобритания и Франция едва не сдались перед немцами; но американцы могли бы это сделать. Но, несмотря на это, победа досталась стороне, обладавшей большей численностью боеспособной рабочей силы и превосходящими экономическими ресурсами.

Окопы в Первую мировую войну...

То, что пришлось выдержать такую изнурительную борьбу – союзники не смогли выиграть экономически, а немцы не смогли победить вообще – стало результатом стратегической неудачи и тактического тупика с обеих сторон. Ни одна из сторон, ни в начальном стратегическом развёртывании и манёвре, ни в последующих тактических операциях, не смогла навязать свою волю противнику. Основная проблема – по крайней мере, для союзников – на протяжении большей части войны была тактической. С началом позиционной войны превосходство обороны над атакой, как предвидел Блох, означало, что даже если фронт обороняющегося может быть прорван, атакующий – стеснённый потерями, истощением и проблемой переброски припасов и подкреплений в прорыв – не мог помешать обороне вновь закрыть прорыв путём своевременного переброски резервов по железной дороге. Это была основная проблема, с которой сталкивались в ходе войны все командиры, независимо от национальности: импульс наступления, основанный на человеческих возможностях, не мог быть сохранен ввиду стратегической мобильности, которую железные дороги предоставляли обороняющейся стороне.

Такая ситуация возникла из-за неспособности обеих сторон достичь решающего результата в первые недели войны. Отчасти эти неудачи были обусловлены человеческой слабостью и некомпетентностью, отчасти нереалистичностью самих военных планов, отчасти непреодолимыми тактическими проблемами и отчасти невозможностью форсировать результат, учитывая рост армий и стойкость нации.

Согласно плану Шлиффена (Schlieffen Plan) (немецкий план кампании для войны как против Франции, так и против России), немцы занимали оборону на Востоке и на своём левом фланге на Западе, в то время как четыре армии наносили удар через Бельгию, Люксембург и Северную Францию, пытаясь окружить, а затем уничтожить французские полевые армии на востоке Франции, противостоя наковальне, образуемой их левым флангом. Это должно было быть достигнуто за шесть недель – время между началом и окончанием русской мобилизации – после чего немецкая армия должна была быть вовлечена в борьбу с царской угрозой. Французский план вторжения и освобождения оккупированных немцами Эльзаса и Лотарингии был разнесён в пух и прах; русский план вторжения и освобождения Восточной Пруссии также рассыпался в прах; а у австро-венгров едва ли имелись какие-либо стоящие планы. Но именно провал плана Шлиффена фактически определил характер войны. Когда немцы вторглись во Францию, едва остановленные крупнейшей в Европе системой крепостей в Льеже, разрушенной гаубицами, их продвижение было остановлено англо-французскими ударами по правому флангу из Парижа и с фронта на Марне. Более твёрдое самообладание могло бы спасти положение, если бы немцы попытались обойти марнский удар между своими 1-й и 2-й армиями, но фактически они были отброшены к Эне – рубежу истощения для всех трёх армий.

План Шлиффена...

Более подробно о плане Шлиффена можно прочитать в статье - Первая Мировая (глазами европейцев) часть1

План Шлиффена провалился главным образом из-за своей чрезмерной амбициозности. Он ставил перед солдатами (многие из которых были резервистами) задачу пройти маршем и сражаться около 600 миль по линии наступления, которая вела их через целый ряд речных преград, пересекающих линию марша, а затем, в конце тонкой линии связи, обслуживаемой только гужевым транспортом и подверженной атакам с незащищенных флангов, дать бой противнику, который еще не был потрясен предыдущим поражением. Более того, у немцев не было ответа на парижскую проблему, поскольку у них не было ни сил, ни времени для его взятия; у них также не было ответа на французское преимущество в виде боковых и радиальных железных дорог, которые можно было бы перебросить для отражения вторжения, ограниченного скоростью и выносливостью ног.

Таким образом, фронт стабилизировался вдоль Эны и на юге, когда французские 1-я и 2-я армии сумели удержать линии крепостей Верден-Туль и Эпиналь-Бельфор после их катастрофического поражения в Лотарингии. (Эта атака, характеризующаяся скорее цветом и храбростью, чем каким-либо пониманием военной действительности, увидела французскую пехоту в синих куртках и красных брюках и кавалерию в нагрудниках и плюмажах, атакующих массово за лентами и флагами, как будто ничего не произошло 99 лет.) Поскольку фронт стабилизировался, и ни одна из сторон не добилась прорыва вражеской линии, обе искали традиционное стратегическое и тактическое средство - поворот открытого фланга на север, чтобы попытаться обойти вражеский фланг. Но поскольку обе стороны пытались это сделать одновременно, обход оказался неуловимым, и море было достигнуто прежде, чем какая-либо из сторон перехватила инициативу. Оказавшись на море, линия фронта затвердела.

Британский танк времён Первой мировой войны. Танки были оружием, приносящим победы, но, как и многие новые виды оружия, их операторы часто не осознавали всего их потенциала. Плохая боевая подготовка, неподходящие районы развертывания и поломки техники препятствовали первым атакам, но к концу войны люди и техника использовались с большим успехом.

На Восточном фронте первое наступление русских на разрозненные австро-венгерские армии под Лембергом ознаменовалось сокрушительным успехом, но в Восточной Пруссии был предпринят преждевременный натиск на немецкие позиции. Это было сделано с целью очистить правый фланг перед ударом из русской Польши на Берлин. Однако атака двух армий, направленная на окружение немецкой армии в этом районе, была крайне плохо разведана и ещё более неумело скоординирована. Благодаря мастерской импровизации немцы смогли использовать своё центральное положение и превосходную железнодорожную сеть в этом районе, чтобы по очереди расправиться с разрозненными и расходящимися русскими армиями. Русская армия была уничтожена у Танненберга, французская армия разгромлена у Мазурских озёр. Но на востоке, учитывая большие расстояния и пространство, а также отсутствие каких-либо крупных стратегических целей, за которые русским пришлось бы сражаться или против которых они могли бы оказаться в ловушке, у немцев не было средств для достижения быстрого и решительного успеха. Несмотря на требования Западного фронта, немцы со временем сумели вытеснить русских с индустриального побережья Балтики, из Польши и Западной России, нанося неслыханные потери русской армии, пока в 1917 году имперская система не рухнула. Победы России над Турцией и Австро-Венгрией (странами, ещё менее индустриальными, чем она сама) не помогли ей в конфликте с её промышленным превосходством, Германией. Общая неразвитость промышленности и потеря многих крупных центров, разрушение железных дорог и центров распределения продовольствия, отсутствие портов, слабость социальной системы привели к тому, что после поражения Россия скатилась в революционный хаос (как и Австро-Венгрия и, в меньшей степени, Турция). Однако к тому времени шансы Германии на победу были упущены.

Британская 18-фунтовая пушка, непригодная для позиционной войны и не защищающая от первых атак бронетехники.

В стратегическом плане она никогда не стремилась полностью форсировать события, сосредоточивая силы на Западе или Востоке, хотя с ослаблением России ей удалось перебросить войска на Запад. Но к тому времени, когда немцы начали наступление весной 1918 года, окончательное поражение было уже обеспечено: истощением её сил, прибытием американцев и упорством британской обороны.

Стратегия британцев и французов во многом определялась двумя соображениями: во-первых, существовало убеждение, что Германию можно победить, только разгромив её армии на поле боя; во-вторых, существовала неизбежная реальность присутствия немецкой армии в глубине самой Франции. Когда бои велись на собственной территории, военная логика не может иметь решающего значения. Таким образом, в то время как попытки обойти Германию с фланга рассматривались и осуществлялись посредством стратегического использования внешних линий связи на таких театрах военных действий, как Дарданеллы, Салоники, Палестина и Месопотамия, западные союзники по необходимости всегда считали Западный фронт основным театром своих наступательных операций. Имея противника на своей территории, французы (и их союзники) были вынуждены атаковать. Немцы же, по большей части, занимали оборону на Западе, предприняв лишь небольшое наступление при Ипре в 1915 году, крупное наступление, которое быстро и неудержимо разрослось под Верденом в 1916 году, и в последние весенне-летние наступления 1918 года.

Немецкий офицер стоит у своего ярко раскрашенного танка, его кольчужная маска служит защитой от осколков снарядов.

В конце 1914 года ни одна из сторон не осознавала в полной мере перманентность окопной войны. Многие, принимая желаемое за действительное, считали, что с приходом весны, дополнительной артиллерией, пехотой и решимостью фронт можно будет прорвать и восстановить подвижный характер боя. Западный фронт достиг сколь-нибудь значительной мобильности только в 1918 году, когда британцы оказались в состоянии отступления. Хотя предпринималось множество попыток обеспечить постоянный прорыв, ни одна из них не увенчалась успехом. Первоначальным тактическим ответом на тупиковую ситуацию, как правило, были попытки артиллерии прорваться сквозь вражеские позиции. Учитывая мощь огневой мощи пехоты в обороне, наступающие стремились усилить артиллерийскую поддержку пехоты; для британцев, в частности, сражения рассматривались как постепенное наступление в рамках серии детальных планов артиллерийского огня, которые либо сокрушали противника, либо постепенно ослабляли его до такой степени, что он рушился под натиском следующей атаки. В 1915 году при Нев-Шапель (Neuve Chapelle) британское наступление началось с короткого, но интенсивного артиллерийского наступления, но на слишком узком фронте для достижения достаточного прорыва. Хотя первоначальные цели и захват первых немецких траншей были достигнуты, связь между пехотой и артиллерией была нарушена. В результате артиллерия не могла эффективно переключаться на новые цели, а командование подразделениями, задействованными в боях, фактически прекратилось. Техника и методы того времени не позволяли контролировать ход сражения.

Немецкий танк. Немцы медленнее принимали на вооружение бронированные боевые машины в Первую мировую войну, но компенсировали это во Второй.

Второй подобный штурм у Оберса в мае 1915 года оказался ещё менее успешным, несмотря на то, что артиллерия была более многочисленной и использовалась в виде ползучего огневого вала перед наступающей пехотой. В ходе войны британские атаки, начинавшиеся с артиллерийских обстрелов, становились всё более интенсивными и продолжительными, хотя после августа 1918 года они с успехом вернулись к кратковременным бомбардировкам. Чрезвычайно продолжительные обстрелы, считавшиеся необходимыми для прорыва проволочных заграждений и уничтожения известных пулемётных позиций, на деле оказались контрпродуктивными. Фугасные снаряды оставляли воронки на земле, затрудняя продвижение; в Ипре в 1917 году продвижение было практически невозможным, поскольку огонь уничтожил дренажную систему низменной местности. Такие обстрелы также давали противнику знать о его намерениях, позволяя ему перебросить подкрепления достаточно близко, чтобы предотвратить прорыв, или контратаковать, но вне досягаемости первоначальной атаки. Более того, немцы разработали глубоко эшелонированную оборонительную систему. В некоторых районах были развернуты толстые заграждения из колючей проволоки, а на участках глубиной 10 м (30 футов) были оборудованы подземные убежища, где солдаты могли укрыться от артиллерийского обстрела. При наступлении эти убежища могли вместить целый батальон и использоваться в качестве плацдарма для атаки. Немцы также рассредоточили свои силы на передовой, сосредоточив большую часть своих сил во второй или третьей линии траншей: по возможности эти линии располагались на обратном склоне холма, вдали от прямого артиллерийского наблюдения.

Подобные оборонительные меры фактически свели на нет любые тактические новшества и, безусловно, сделали недействительной любую попытку просто проложить путь с помощью артиллерийского штурма.

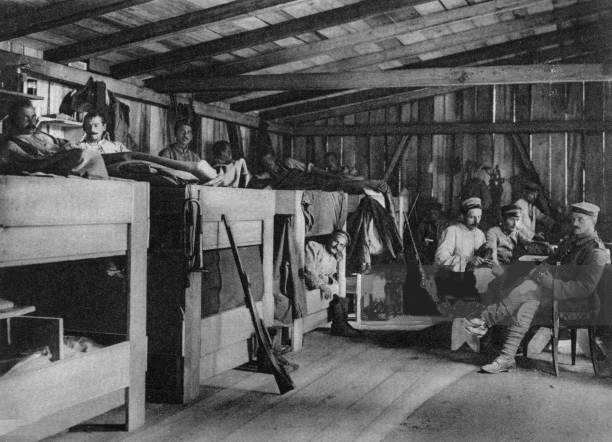

Немецкие солдаты в убежище, Вогезы, Франция, Первая мировая война, 1916 год

Даже ползучий огневой вал, призванный прижать обороняющихся к земле до тех пор, пока пехота не достигнет их позиций, и не допустить переброски резервов обороняющимися, не мог обеспечить экономического преимущества, в то время как ущерб, наносимый местности артиллерийским огнём, уже отмечался. Существовал ещё один тип снарядов, имевший решающее преимущество: он оставлял землю практически нетронутой, одновременно оказывая довольно продолжительное по площади воздействие: газовый снаряд. При правильном применении – массированном и с компонентами, от которых обороняющийся не имел защиты – газ мог бы обеспечить тактический успех, приведший к стратегическому успеху, но применение немцами хлора под Ипром в 1915 году и фосгена под Верденом провалилось из-за их ошибочного тактического применения. Фронты, на которых применялись химикаты, были слишком узкими, и под Верденом немцы не стали рисковать фосгеном и вместо этого, уничтожив большую часть французской артиллерии, перешли на фугасные снаряды, что позволило французам вовремя восстановиться и встретить наступление. Более того, атакующие войска демонстрировали вполне объяснимое нежелание приближаться к заражённым районам. Из потенциально победоносного оружия газ превратился в средство, дополнительно повышающее выносливость и без того перегруженной пехоты.

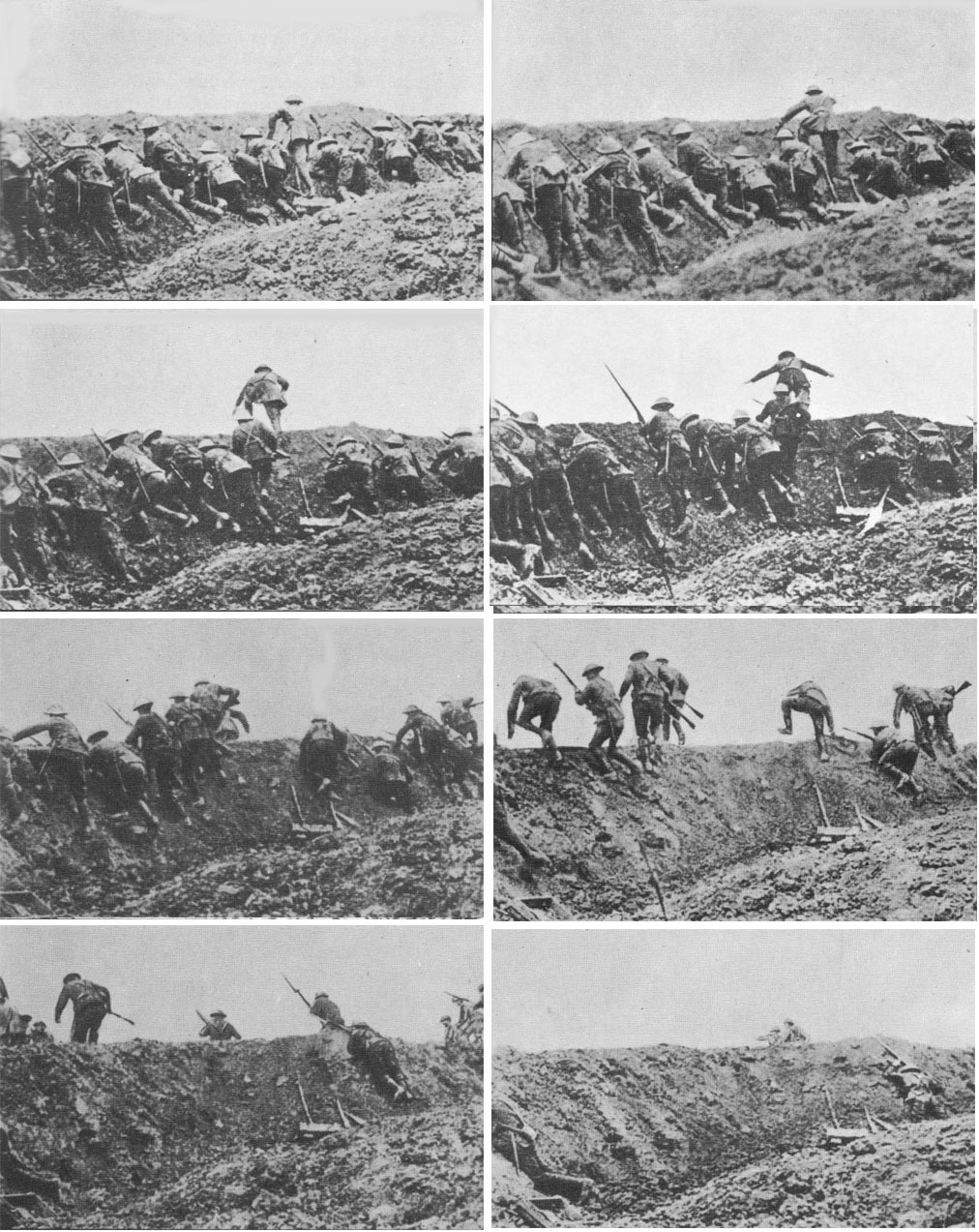

Пехота, вооружение и тактика также значительно изменились в ходе войны. Подобно тому, как лопата стала для пехотинца таким же необходимым оружием, как и винтовка, позиционная война требовала использования гранат, револьверов, пистолетов и дубинок с гвоздями для ближнего боя. Такой бой требовал – и создавал – лёгкое оружие с высокой скорострельностью (пистолет-пулемет) и оружие, способное зачищать укреплённые позиции (огнемёт). В тактическом плане нововведения были предоставлены немцам. В первом наступлении под Верденом в феврале 1916 года немцы применяли тактику просачивания, при которой атакующая пехота отказывалась от наступающей линии стрелкового оружия и, действуя небольшими группами, используя укрытия и воронки от снарядов, проникала на обороняющуюся позицию. Эта тактика, впоследствии доработанная в ходе наступлений 1918 года, основывалась на прикрывающем огнём для сковывания противника, в то время как атакующие силы двигались во фланг для уничтожения цели, и была направлена на использование брешей в обороне. Атакующие подразделения обучались не уничтожать очаги сопротивления, а пытаться прорваться к вражеской артиллерии, оставляя несокрушенные позиции в тылу для следующих подразделений. Акцент делался на скорости и импульсе, и такие формирования, известные как штурмовые отряды, были оснащены гранатами, ручными пулеметами, легкими минометами и огнеметами.

Австрийская гаубица в походном положении. Эти орудия уничтожали бельгийские форты своими тяжёлыми снарядами в начале Первой мировой войны.

Замыкающие подразделения (боевые части) были более оснащенными, имея в своем составе артиллерийские и минометные секции, а также инженеров и войска обеспечения. Их задачей было уничтожить оставленные первой волной позиции и удержать позиции от неизбежной контратаки, но от них также ожидалось, что они перехватят наступление после истощения штурмовых отрядов и воспользуются слабостями противника. Если боевым подразделениям не удавалось уничтожить позиции, их следовало оставить более тяжелым подразделениям с более крупной артиллерией, следующей вслед за ними. Основной упор в этой тактике делался на скорости и развитии успеха – стремясь сражаться в бреши, где противника не было, и направляя резервы в точки наименьшего сопротивления, а не в самые упорные.

Применение этой тактики, подкреплённой тщательной артиллерийской подготовкой для обеспечения внезапности, немцами в ходе наступления в марте 1918 года принесло определённый локальный успех. Британская Пятая армия была практически полностью разгромлена на Сомме, и был достигнут максимальный прорыв; 27 мая немцы выдвинулись со своих исходных позиций на Шмен-де-Дам. Однако тактический успех был достигнут дорогой ценой: на северном участке Пятой армии, где туман не мешал обороне, изобретательность и храбрость не принесли атакующим никакой пользы. Оказавшись на открытой местности, пехота была уничтожена так же эффективно, как и в колонне: сама по себе пехота не могла обеспечить прорыв.

Британский солдат на страже в захваченном немецком окопчике. Его товарищ спит, завернувшись в плащ-палатку.

Изнеможение, слишком узкие фронты прорыва, неизбежность флангового пулемета, сковывающего фланги атаки, проблема доставки резервов в нужное место в нужное время для эффективного использования ситуации – все это были непреодолимые тактические препятствия. В стратегическом плане были и другие факторы. Как бы быстро ни двигались штурмовики, это всё равно была скорость ног: обороняющиеся могли передвигаться (стратегически) по железной дороге. Они могли перебрасывать подразделения перед наступающим фронтом, чтобы выиграть время и обеспечить тыловую линию обороны свежими, непоколебимыми силами. Более того, любое наступление приводило к тому, что численно и психологически ослабленные силы оказывались на более длинном фронте и на полосе разрушенной земли, через которую их приходилось снабжать.

Единственно возможным способом создания и поддержания бреши было использование какого-либо механизированного оружия. Таким оружием мог быть самолёт с достаточной протяжённостью и бомбовой нагрузкой, чтобы разрушить коммуникации обороняющегося, тем самым истощив и дезорганизовав резервы. В качестве альтернативы, наземное оружие с достаточной механической надёжностью, дальностью и скоростью, позволяющее преодолеть обороняемую зону и выйти на открытую местность, также могло бы стать ключом к успеху. Технологии того времени не могли обеспечить столь надёжную технику, но она обеспечивала сами машины, и их характеристики могли только улучшаться.

Ужас окопов. Немецкий снайпер с унтер-офицером, наблюдающим в бинокль, высматривает подходящую цель. Снайперская стрельба требовала терпения и безжалостного темперамента.

Первоначально танк не предназначался для глубокого проникновения. Он использовался для прорыва проволочных заграждений и помощи пехоте в преодолении вражеских оборонительных линий. В Камбре (ноябрь 1917 г.), после того как танки застряли на Сомме (1916 г.) из-за недостатка численности, и в Ипре (1917 г.) в грязи, британский танковый корпус разработал сложную тактику, обеспечивавшую взаимодействие пехоты и бронетехники для создания и удержания бреши.

Атака пехоты в Первой мировой войне; британский офицер ведёт своих людей «через вершину» из окопов передовой линии.

Атака была сложной, поскольку сектор атаки представлял собой одну из самых мощных оборонительных позиций на немецкой линии, а окопы были слишком широкими для танков. Последняя проблема была решена путём развертывания секций по три танка, каждая из которых была увенчана большой фашиной* из хвороста.

*Фашина- Связка прутьев хвороста для укрепления насыпей, дорог по болоту.

Головной танк должен был прорвать колючую проволоку и, достигнув линии противника, сместиться влево и расстрелять вражескую пехоту; левый танк «главных сил» должен был подойти к траншее, сбросить фашину и затем пересечь её, двигаясь влево, чтобы помочь в расчистке траншеи; оставшийся танк должен был пересечь фашину и выдвинуться ко второй линии траншей, сбросить фашину и таким образом позволить головному танку переместиться на третью линию, не используя фашину. Таким образом, надеялись, что систематическая расчистка траншей будет достигнута без значительных потерь среди пехоты. Пехота была развернута, по взводу на каждый танк, следуя за ними гуськом. Один взвод был назначен для обозначения путей через проволочные заграждения, другой – для зачистки очагов сопротивления, последний – для удержания захваченных траншей. За этим отрядом следовали специализированные танки, некоторые со снабжением, другие – с крюками, предназначенными для прорыва проволочных заграждений и, таким образом, для выхода кавалерии, поскольку именно она, как надеялись, должна была обеспечить глубокое проникновение.

Британский Tank C19 Марк I , названный «Клан Лесли», в долине Шимпанзе 15 сентября 1916 года, в день, когда танки впервые вступили в эксплуатацию

Камбре не удалось создать и удержать брешь, и, действительно, бой, начавшийся очень удачно для британцев, захлебнулся в нерешительности. Ответственность за это в значительной степени лежит на некоторых из участвовавших в битве командиров, но нельзя игнорировать тот факт, что танков было недостаточно для прорыва. В Камбре было задействовано 474 танка: 195 к концу дня остались целыми, хотя противник потерял только 65. В Амьене 8 августа 1918 года после первого дня боев в бою оставалось лишь 145 танков из первоначальной численности в 508. Большинство танков вышло из строя из-за механических проблем: экипажи также были полностью измотаны боем при температуре 40 °C (100 °F) и сильно пострадали от паров кордита и бензина (газолена). Если бы на второй день в любом из этих боев было задействовано больше танков, прорыв мог бы быть достигнут. Кавалерия наглядно продемонстрировала свою неспособность использовать прорыв, но существовала перспектива использования лёгких танков и бронеавтомобилей для выполнения этой роли. В Амьене были задействованы «Уиппеты» (‘Whippets’) (лёгкие танки, способные развивать скорость до 13 км/ч) и бронеавтомобили, более способные прорывать немецкую оборону и уничтожать колонны снабжения, штабы и резервы. Это было предвосхищение того, что может произойти, когда численность и надёжность будут обеспечены, скорость увеличится, а связь улучшится, но в Первую мировую войну техника не могла достичь такого уровня.

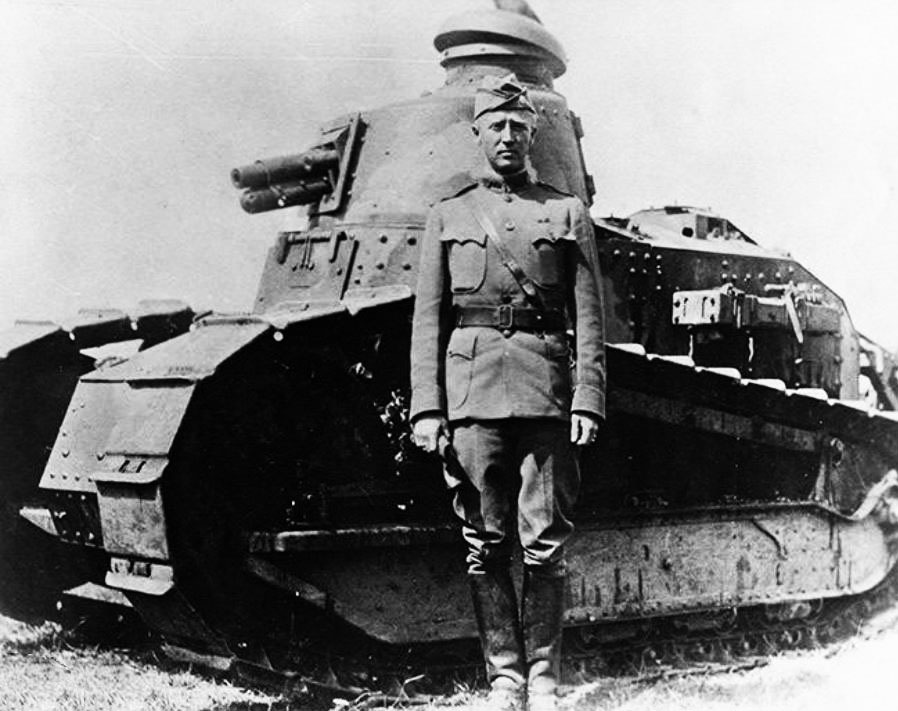

Как и многие генералы Второй мировой войны, Паттон служил офицером в Первой мировой войне. Здесь он изображен с французским танком, поставленным американским войскам во Франции.

Тем не менее, хотя стратегический и тактический тупик войны требовал нового тактического подхода, но не смог его реализовать, эти разработки создали предпосылки для будущей мобильной войны. Танки, новая тактика пехоты и усовершенствованные артиллерийские методы свидетельствовали о немедленном развитии новых концепций в сухопутной войне. Кроме того, Верден (февраль-декабрь 1916 г.) показал, что армия может снабжаться исключительно автомобильным транспортом при отсутствии железной дороги; битва на Марне (1914 г.) показала, что армия может стратегически перебрасываться автомобильным транспортом при необходимости. Конечно, в 1914 году расстояния были невелики, и под Верденом фронт был в основном фиксированным, но это не умаляло значения точек соприкосновения. Учитывая примитивность и нехватку автомобильного транспорта, французские достижения в этих случаях были почти чудом. Более того, авиация стала перспективным методом пресечения – разрыва коммуникаций противника с угрожаемым районом. В этой роли они могли действовать как дальнобойная артиллерия, эффективность которой должна была расти по мере увеличения бомбовой нагрузки. Более крупные партии также открыли возможность использования авиации для снабжения подразделений в ходе наступления, эффективность которой росла; британцы действительно сбрасывали грузы по воздуху своим войскам на Сомме в августе 1918 года. До этого они уже использовали авиацию для аналогичной цели, когда в ходе одного из самых изобретательных (и скрытых) махинаций войны, перед началом третьей битвы за Газу в 1917 году, они сбрасывали сигареты и пропуска на турецкие позиции. Сигареты содержали опиум, что, как полагают, было связано с относительно небольшими потерями, понесенными в ходе атаки. Вся совокупность тщательно продуманных мер обмана и обеспечения безопасности, примененных в этом сражении, оказалась невероятно эффективной и разительно контрастировала с большинством операций на Западном фронте. Наследие Первой мировой войны дало всем воюющим пищу для размышлений. Все были согласны с тем, что будущая война никогда не будет вестись так, как 1914–1918 годов.

Немецкие солдаты заряжают миномёт «Minenwerfer»; эти коренастые миномёты могли вести огонь на короткие дистанции, разделявшие траншеи, и сбрасывать мощные бомбы на позиции союзников.

Триумф и поражение

В поисках новой тактической концепции, способной восстановить мобильность на поле боя после Первой мировой войны, британцы взяли на себя инициативу и сохраняли её до середины 1930-х годов. Ещё до окончания войны один из ведущих деятелей танкового корпуса, майор Дж. Ф. К. Фуллер, разработал план кампании (обычно называемый просто «Планом 1919»), который, будучи изменённым и обнародованным, вызвал бурные споры. Фуллер предполагал наступление на фронте в девяносто миль против заранее предупреждённого противника с целью переброски дополнительных сил в зону боя и гарантированного его уничтожения. План заключался в том, чтобы сосредоточить средние танки для прорыва оборонительных зон, атаковать штабы в основной зоне обороны, а затем рассредоточить их для атаки на другие штабы, районы сосредоточения и коммуникации. Целью было подорвать нервную систему противника, лишив его средств тактического реагирования. В этом случае участие авиации в систематическом блокировании центров снабжения и дорог имело решающее значение. Для сухопутной части операции Фуллер предусмотрел около 2400 средних танков для наступления. Поскольку обороняющаяся сторона скатывалась в хаос из-за прорыва флангов и разрушения средними танками линий управления, фронтальная атака силами около 2592 тяжёлых танков, мотопехоты и артиллерии должна была быть продвинута во вторую тактическую зону, тем самым усиливая дезинтеграцию обороны и оставляя противника беззащитным перед разгромом.

Американские морские пехотинцы склоняются за пулемётом «Браунинг» с водяным охлаждением во время вторжения на удерживаемый японцами остров во Второй мировой войне.

Оставив в стороне два момента: Германия запросила мира и таким образом избежала судьбы, уготованной ей Фуллером, и средние танки не соответствовали заявленным характеристикам, «План 1919» был одновременно и изобретательным, и спорным. Когда Фуллер предложил, чтобы новая дивизия состояла из двенадцати пехотных батальонов, каждый с танковой ротой, четырёх батальонов конной тяги и двух рот механизированной средней артиллерии, а также смешанной бригады из двух кавалерийских и одного танкового батальонов, многие традиционалисты выступили против. Однако главным препятствием для принятия его идей стало послевоенное сокращение финансирования вооружённых сил, а вместе с ним и инициативы и энтузиазма. Лишь в 1927 году начались эксперименты с бронетанковыми войсками в масштабах и в том порядке, которые предвидел Фуллер. К тому времени, однако, он уже переманил на свою сторону влиятельного военного корреспондента, капитана Б. Х. Лидделла Гарта. Последний разработал концепцию пехотной атаки по всему фронту, чтобы выявить слабые места противника и затем прорваться через них «расширяющимся потоком». Фуллер убедил Лидделла Гарта, что пехота не может одолеть танки и что только танки могут обеспечить скорость, необходимую для того, чтобы такая концепция имела хоть какой-то шанс на успех. Лидделл Гарт был гораздо более тактичным сторонником этой концепции, чем вспыльчивый и резкий Фуллер, хотя именно Фуллер пользовался большим уважением у таких людей, как де Голль во Франции и Гудериан в Германии – двух из многих стратегов за пределами Великобритании, которые внимательно следили за британскими публикациями и развитием событий того времени.

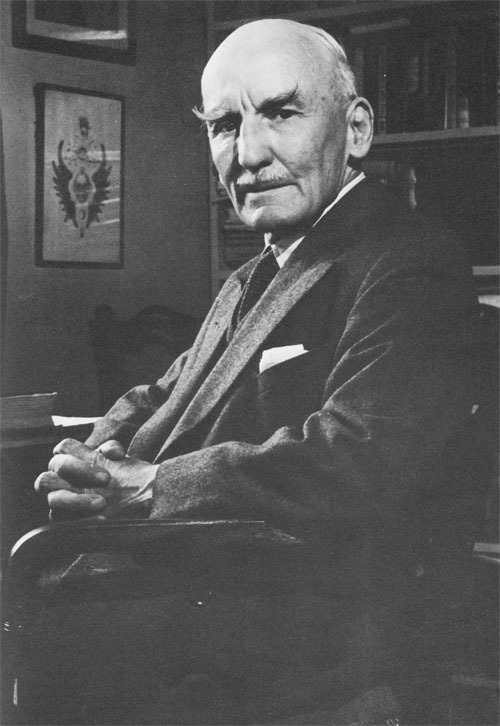

Фуллер, разработавший «План 1919», был одним из пророков молниеносной войны 1939–1943 годов. Он видел, что при правильном применении лёгкие и средние танки способны прорвать жёсткую оборону и разрушить коммуникации и системы снабжения, лишив противника командования и боеприпасов.

Эксперименты 1927 года оказались вполне удовлетворительными для бронетанковых соединений, но силы, созданные для таких испытаний, страдали от постоянных расформирований и переформирований вплоть до 1934 года, когда танки были созданы на постоянной основе. Более того, к тому времени британские танки были мировым лидером в области радиосвязи, а испытания 1931 года впервые представили танковое соединение, эффективно и немедленно управляемое одним человеком по радио. Это имело жизненно важное значение, поскольку позволяло очень быстро реагировать на события, например, быстро менять силы и направление атаки, и, таким образом, в полной мере использовать преимущества мобильности и ударности как для развития успеха, так и для контратаки. Такие разработки, как правило, не привлекали внимания французов. Для Франции безопасность означала защиту от поражения, а не предотвращение войны. Она была застрахована от поражения благодаря своим союзам – с Бельгией, Польшей, Чехословакией и Россией, а также благодаря договоренностям с Румынией и Югославией – и благодаря подавляющему превосходству над Германией, благодаря численному составу и репутации своей армии, особенно пехоты. Однако в политическом и стратегическом плане она так и не смогла решить, были ли её союзы и договоренности источником помощи или обязательствами, которые необходимо выполнять.

Эта двусмысленность стала очевидной в тридцатые годы, когда Гитлер всё более наглядно продемонстрировал, что французская система союзов работает ровно до тех пор, пока ей не угрожает опасность. Стратегия неотделима от политической воли, и в двадцатые и тридцатые годы французы стали жертвами подорванной и постоянно слабеющей решимости. Всё более ощущался весь масштаб её катастрофически высоких потерь в Первой мировой войне, и она стала руководствоваться двумя соображениями: во-первых, военная теория подчёркивала, что решающим родом войск в бою является пехота, в результате чего разработка и эксперименты с танками были ориентированы на тактику пехоты, как это было в Первой мировой войне. (В результате развитие французских танков, хотя и технически сложное и во многих отношениях новаторское, шло гораздо медленнее и ограниченнее, чем в других странах.)

Французская тяжёлая артиллерия на полевой позиции на линии Мажино. Хотя у них были танки, авиация и мобильная артиллерия, французы были убеждены, что, следуя опыту Первой мировой войны, оборона принесёт противнику больше потерь, чем наступление. Это делало их уязвимыми для любых агрессивных действий со стороны немцев.

Во-вторых, Франция была заворожена тем, как великие крепости Вердена месяцами сопротивлялись атакам и сдержали немецкое наступление в 1916 году. В тридцатые годы, убеждённые в превосходстве обороны над нападением и полные решимости больше никогда не подвергать свои силы условиям Первой мировой войны, французы приступили к созданию системы постоянных укреплений, о которые немцы могли бы биться до изнеможения. Результатом стала линия Мажино – шедевр военного инженерного искусства, хотя и недостаточная дальность. Линия состояла из подземных позиций, где подразделения могли жить, тренироваться, питаться, находиться в госпиталях и вести бои в кондиционируемых помещениях. Наземные подходы к линии со стороны противника были прикрыты заграждениями и бункерами с непрерывным обстрелом.

Линия Мажино

Эти позиции, подкреплённые мощными огневыми точками и наблюдательными пунктами, а также отдельные позиции были расположены таким образом, чтобы обеспечить взаимную поддержку с аналогичных фланговых позиций. Хотя линия Мажино была перенята (а кое-где и превзойдена) чехами в Судетской области и советскими войсками в районе между Балтикой и Припятью, ни чехи, ни советские войска не стали относиться к своим оборонительным позициям так же, как французы. Истинное предназначение крепостей – предоставление времени обороняющейся стороне и высвобождение крупных соединений для других задач – стало для французов второстепенным по сравнению с чувством безопасности, которое внушала сама линия. Строя линию Мажино, французы безоговорочно отказались от своих восточных союзников и от любых попыток наступления, хотя в уставе французской армии 1939 года именно наступательные действия и подчеркивались. Это, однако, не могло перечеркнуть многолетнюю самоуспокоенность и в любом случае предполагало наступление строго по линии Первой мировой войны, а именно медленное, планомерное продвижение бронетехники и пехоты при взаимной поддержке под мощным артиллерийским прикрытием.

Можно было бы предположить, что Советский Союз будет в авангарде перемен, учитывая характер его революционного правительства, но на самом деле, хотя он и экспериментировал в межвоенный период, его военные доктрины были в конечном счёте устаревшими и традиционными. Стратегические проблемы Советского Союза в обороне СССР от нападения Запада были колоссальными. Припятские болота разделили наступающие силы, но также разделили обороняющуюся Красную Армию на два совершенно отдельных крыла.

Гудериан, один из величайших танковых командиров немецкой армии. Обладая большим количеством сравнительно лёгких танков, таких как эти Mk1, Гудериан смог парализовать французское командование, которое было слишком медлительно, чтобы отреагировать на танковый удар, наступавший от бельгийской границы к Ла-Маншу.

Поскольку эти линии обслуживались разными железнодорожными системами, охватывали разные, но одинаково важные направления — Москву и Ленинград на севере, Украину и Донецк на юге, — и поскольку не было средств быстрого и лёгкого передвижения между двумя секторами, реальных возможностей для тесного взаимодействия между двумя флангами обороны было мало. Советские стратегические планы в основном предполагали лёгкую оборонительную позицию на севере, подкреплённую после 1936 года линией Сталина, которая, однако, так и не стала непрерывной, и развёртывание крупных сил на юге, готовых, в случае успешного развития, к наступательным операциям на Балканах. Проблема усугублялась огромными фронтами: почти по определению, большие расстояния означали, что они не могли быть везде сильны, и фронты неизбежно имели бреши. Советы планировали агрессивные действия и к 1941 году имели тридцать девять танковых дивизий, но они не были сгруппированы вместе, а рассредоточены для поддержки пехоты, хотя и отделены от последней, имевшей собственные танковые и артиллерийские части. Таким образом, советская тактика представляла собой традиционный русский паровой каток, оснащённый современной техникой.

Существовало множество доказательств в пользу такого применения. В Испании Советы поддерживали Республику и наблюдали, как сбалансированные силы пехоты, бронетехники и артиллерии оказывали постоянное давление на оборонительные позиции, вплоть до прорыва обороны во всех случаях, особенно в Бильбао и на Эбро. В боях, где танки действовали без прямой поддержки пехоты и артиллерии, особенно при развитии успеха, успех был невелик. В кровопролитном столкновении с японцами в августе 1939 года на Халхин-Голе в Монголии именно та же тактическая комбинация, плюс отсутствие щепетильности в отношении потерь, принесла победу Красной Армии, как и в Зимней войне 1939-40 годов против Финляндии. Хотя такая тактика оказалась адекватной в данных обстоятельствах, она оказалась совершенно неэффективной в столкновении с единственной страной, которая основывала наступательную доктрину на достижениях бронетанковой войны, произошедших после Первой мировой войны. Этой страной была Германия.

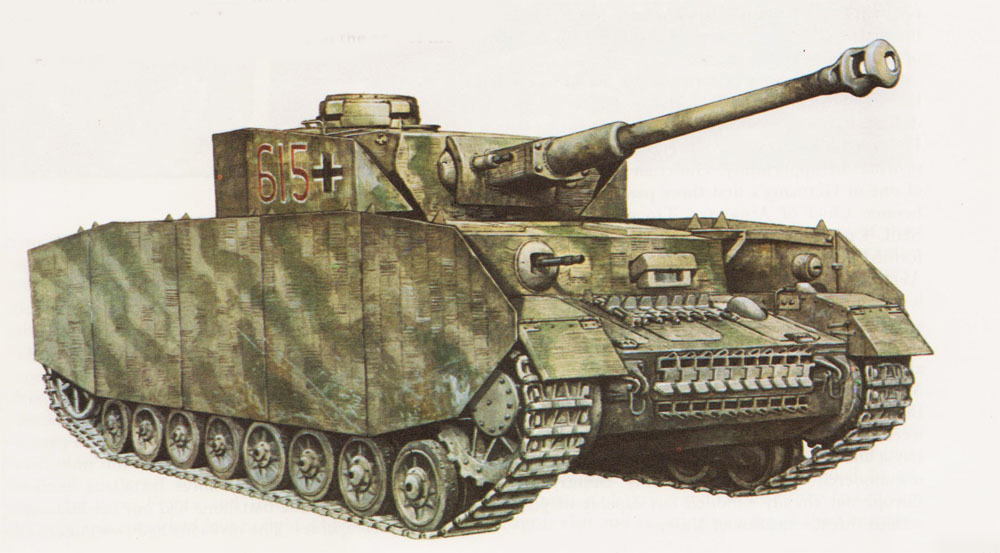

Немецкий танк PzKw IV, ставший рабочей лошадкой бронетанковых дивизий. Ранние образцы использовались в боях в 1939 и 1940 годах и всё ещё воевали в конце войны.

Немецкая стратегическая доктрина характеризовалась беспощадными и яростными действиями, проводимыми в высоком темпе против системы управления и связи противника. Она была направлена на то, чтобы посредством подавляющей концентрации сил, особенно бронетехники, прорвать линию фронта противника, а затем окружить и уничтожить окружённого противника, прежде чем он успеет отступить или начать контратаку. Эта форма ведения войны, получившая немецкое название «блицкриг» (молниеносная война), была основана на трудах Фуллера и Лидделла Гарта, но преодоление предрассудков и сомнений большей части немецкой армии для её всеобщего принятия было доверено небольшой группе энтузиастов в немецкой армии и демоническому гению Гитлера. Блицкриг предполагал проведение широкой фронтальной атаки с целью охватить фронт противника и тем самым гарантировать невозможность разрыва контакта для организации контрмер. Приковав внимание противника, главный удар(ы) должен был быть нанесен(ы) на относительно узком участке фронта сосредоточенными танковыми и моторизованными силами. Ведущий немецкий специалист по бронетанковому делу Гейнц Гудериан подчёркивал необходимость построения дивизии вокруг танков, а не вокруг пехоты: дивизия в прорыве должна была двигаться в темпе, максимально приближенном к темпу пехоты, а не с отстающими пехотинцами, сдерживающими танки. С этой целью он задумал средний боевой танк, обладающий «броней, достаточной для защиты от массы вражеских противотанковых средств, более высокой скоростью и запасом хода, чем танк сопровождения пехоты, а также вооружением из пулемётов и пушек калибром до 75 мм». Танки должны были прорваться и получить немедленную поддержку от мотопехоты, чья задача была многогранной: зачистить оставшиеся позиции противника в зоне атаки, укрепить фланги прорыва, чтобы обеспечить «крепкие плечи», способные отразить контратаку, и продвинуться вперёд, чтобы развить успех танков. В состав моторизованных войск входили инженерные специалисты – для наведения мостов, подрывных работ и, конечно же, использования огнемётов, – а также мобильные противотанковые орудия и артиллерия.

Страны, захваченные Германией в 1940-1941 гг

Проблема физического и морального потрясения оборонительных позиций противника традиционно была задачей артиллерии. Но, как уже упоминалось, наступление тяжёлой артиллерии приводило к потере внезапности в плане времени и направления атаки, а также к замедлению продвижения вперёд за счёт разрушения рельефа местности. Решение этой проблемы заключалось в тактическом использовании авиации против полевых сил и позиций противника. Кроме того, авиация использовалась для парализующих действий полевых сил противника путём концентрации на его аэродромах и авиации (для обеспечения господства в воздухе), узлах автомобильного и железнодорожного сообщения, сосредоточении резервов и выявленных штабах. Цель заключалась в том, чтобы предотвратить или задержать переброску резервов противника на угрожаемый участок фронта, вынуждая его подтягивать свои силы по частям и в плохом порядке, если они вообще прибывали. Весь акцент действий как на земле, так и в воздухе был сделан на том, чтобы задержать вмешательство противотанковых орудий и танков противника в зоне прорыва, за исключением случаев, когда условия были максимально выгодны для атакующей стороны. Еще одной функцией авиации Гудериан считал использование парашютных сил для обеспечения безопасности важных целей, таких как мосты, на пути продвижения бронетехники.

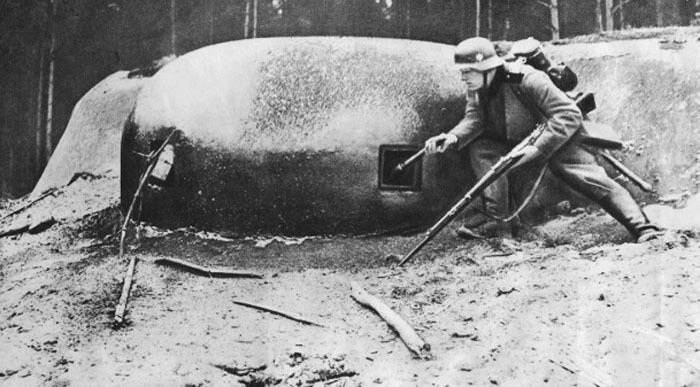

Немецкий солдат атакует наблюдательную позицию во время учений на захваченных участках линии Мажино.

Когда Гудериан формулировал свои идеи (которые он изложил в своей книге «Achtung — Panzer»), у Германии не было средств даже попытаться воплотить подобные идеи. Однако Гитлер и технологии были под рукой, предоставляя такую возможность. Гудериан получил командование одним из первых трёх танковых полков Германии и стал начальником бронетанковых войск Генерального штаба. Под его руководством были сформированы танковые дивизии, которые после «тренировочных» оккупаций Австрии и Чехословакии разорвали на куски доблестных, но безнадёжно оснащённых поляков в сентябре 1939 года. Те же самые танковые дивизии, действуя массированно, чтобы получить максимальное преимущество от своей огневой мощи и ударного эффекта, разорвали французскую армию в мае 1940 года и привели к краху бельгийскую, британскую, голландскую и французскую армии в шестинедельной кампании. В 1941 году им предстояло захватить Югославию и Грецию, прежде чем их заманили на восток, в непокоренные степи единственной страны в Европе, которая еще не была покорена, но могла представлять серьезную угрозу — Советский Союз.

К моменту нападения Германии на СССР в танковых войсках произошло одно важное изменение, симптоматическое для прогрессирующей болезни немецкой армии: увеличение числа подразделений за счёт разбавления их боеспособности. Немцы буквально удвоили число танковых дивизий для нападения на Советский Союз, но это было достигнуто лишь за счёт сокращения численности дивизий вдвое. Новые дивизии насчитывали от 150 до 200 танков, но с дополнительным штабом и резервом, необходимым для местных подразделений. В 1941 году в танковой дивизии был один танковый полк, состоящий всего из двух батальонов (шесть дивизий имели по три батальона в каждом танковом полку): в каждом батальоне была одна средняя и две лёгкие роты.

Немецкие войска в России. Огромные расстояния и плохие дороги, а также неисчерпаемый запас людей делали русских противником, которого невозможно было победить за три месяца, как некоторые меньшие армии Западной Европы.

В состав дивизий входили два моторизованных полка, каждый из которых состоял из двух батальонов, мотоциклетный полк (в основном разведывательный) и моторизованный артиллерийский полк из четырёх батальонов, один из которых был зенитным, вооружённым 88-мм пушкой. Пока Люфтваффе сохраняли господство в воздухе, это оружие обычно использовалось для борьбы с танками. Тем не менее, несмотря на сокращение численности, танковые дивизии без труда прорывали советские оборонительные позиции; полная победа была им недоступна лишь на бескрайних степных просторах. У советских войск было пространство для отступления и подтягивания свежих частей, что давало им пространство в обмен на время. У Франции и Великобритании в 1940 году такого пространства не было, и им приходилось сражаться на месте.

8,8-см зенитное орудие было одним из лучших орудий Второй мировой войны. Оно разрабатывалось как зенитное, но высокая скорость снаряда и настильная траектория сделали его весьма эффективным противотанковым орудием. Более того, они проиграли не потому, что у них было меньше танков и они были слабее немецких — напротив, у западных демократий было больше танков, и они во многом превосходили немецкие. В сражениях 1940 года и в первых боях в Советском Союзе в 1941 году враги Германии проиграли, потому что придерживались более слабой тактической доктрины и не обладали таким же мастерством, энтузиазмом и превосходной подготовкой, как немцы.

8,8 cm FlaK 18/36/37 (нем. 8,8-cm-Flugabwehrkanone 18/36/37, буквально 8,8-см зенитная пушка образца 18/36/37), также известное как "восемь-восемь" (нем. Acht-acht) — германское 88-миллиметровое зенитное орудие, находившееся на вооружении с 1932 по 1945 годы. Одно из лучших зенитных орудий Второй мировой войны. Также послужило образцом при создании орудий для танков "Тигр". Эти орудия широко использовались в роли противотанковых и даже полевых орудий. Часто данные орудия называют самыми известными орудиями Второй мировой войны.

Блицкриг

Вторая мировая война состояла из двух отдельных войн: одна велась на суше в Европе и вокруг неё, другая на море вокруг материковой Азии а так же западной и центральной части Тихого океана. В конечном итоге державы Оси — Германия, Италия и Япония, были побеждены объединёнными усилиями величайшей промышленной и финансовой державы мира (США), самого густонаселённого государства мира (Китая), величайшей сухопутной державы мира (СССР) и величайшей мировой империи (Британии), а также целого ряда менее значительных стран. Поразительно не окончательное поражение держав Оси (которых поддерживали только Финляндия, Венгрия, Румыния, Болгария, Таиланд и разношёрстный набор государств-квислингов*), а то, что они были так близки к победе — достаточно взглянуть на карту завоеваний Оси в июне 1942 года, чтобы увидеть ошеломляющий успех. Однако за этими завоеваниями немцам и японцам не хватало рабочей силы, промышленности, транспорта и нефти, необходимых для доведения их усилий до победного конца.

*Термин "квислинговские государства" обычно относится к правительствам, которые были марионеточными режимами, установленными нацистской Германией во время Второй мировой войны, и тесно сотрудничали с оккупационными властями. Наиболее известным примером является норвежский режим Видкуна Квислинга

Пока союзникам удавалось избегать поражения – а британцам это удалось лишь в 1940–1943 годах, Советский Союз в 1941 и 1942 годах находился на грани полного краха – превосходящие экономические, финансовые и промышленные ресурсы союзников в конечном итоге должны были принести победу. Для союзников война была войной на истощение, и цена была колоссальной. Великие схватки Первой мировой войны на Западном фронте повторились в ещё большем масштабе, но не британцами, французами и американцами, а в Европе на русском фронте, на Дальнем Востоке, в Китае, и на море. Советские потери составили около 22 миллионов человек; столь же расточительными были и практически тотальные потери Европы и многих районов Дальнего Востока.

Главным фактором, обусловившим масштаб успеха Германии и Японии, был тот двойной факт: как агрессоры, они обладали стратегической инициативой, и их успехи до начала всеобщей войны (1939 год в Европе и 1941 год на Дальнем Востоке) обеспечили им решающее физическое и моральное превосходство. Союзникам пришлось бороться за стратегическую инициативу, и в случае с Германией эта инициатива была вырвана у неё лишь в 1943 году. И только в том же году пик японских завоеваний начал решительно идти на спад.

Немецкая стратегия во Второй мировой войне определялась нежеланием ввязываться в затяжную кампанию, подобную той, что так истощила её кровь и моральный дух в 1918 году. Гитлер, как и в случае с Австрией и Чехословакией, отверг идею войны на два фронта и вместо этого стремился вести короткие войны, экономные в людских ресурсах и минимально разрушающие экономику. Он старался бороться со своими врагами поодиночке, уничтожая их одного за другим. Он не предполагал, что Великобритания и Франция объявят войну в 1939 году из-за Польши, поскольку считал, что пакт о ненападении с Советским Союзом приведёт к тому, что демократии смирятся с свершившимся фактом. Уничтожение Польши не было большой проблемой для немцев. Она была беззащитна в стратегическом смысле, поскольку была окружена Германией с трёх сторон: именно из Восточной Пруссии на севере и из Силезии и оккупированной Чехословакии на юге танковые колонны ворвались в Польшу, обе руки клещей стремились пронестись вокруг Варшавы, чтобы достичь окружения и уничтожения польских полевых армий. (Целью каждой немецкой атаки блицкрига был не город, а полевые войска противника.) В случае с Польшей битва едва ли была состязанием. Полностью уступая в воздухе, поляки с самого начала подверглись сокрушительным атакам с воздуха. Пикирующие бомбардировщики JU-87 Stuka, действуя как высокоточная артиллерия, бомбили оборонительные позиции и укрепления. Польская кавалерия атаковала танки с предсказуемостью, сравнимой только с их самоотверженностью и храбростью. Кампания была резкой, быстрой и жестокой, в то время как французы, как и предвидел Гитлер, не предприняли никаких наступательных действий, чтобы помочь своему несчастному союзнику. Действительно, французы, учитывая их оценку того, что поляки могли оказать немцам сопротивление в течение шести месяцев, были удивлены легкостью немецкой победы так же, как и некоторые из самих немцев.

Три немецких пикирующих бомбардировщика Junkers Ju 87D (Stuka) над Югославией в октябре 1943 года. В то время в районе Средиземноморья действовала SG 3 (истребительно-бомбардировочная эскадрилья 3).

Юнкерс Ju-87 конструкции немецкого инженера Германа Польмана представлял собой одномоторный двухместный самолёт. Впервые был применён в боях в небе Испании в 1937 г.

Очередь западных союзников наступила в мае 1940 года, хотя и только после того, как Дания и Норвегия подверглись дерзкому и изобретательному использованию морской мощи. Несмотря на то, что немцы действовали перед лицом превосходящей силы, сочетание смелости и первого удара принесло немцам немедленное преимущество, которое в конечном итоге оказалось решающим. Фактически, немцы, понесшие тяжёлые потери на море в Норвежской кампании, были опасно близки к поражению и были спасены скорее неуклюжестью и ошибками демократических стран, чем собственными усилиями. На этом этапе войны западные демократии были относительно миролюбивы; они не стремились захватить стратегическую инициативу. Несмотря на то, что перспективы союза с Советским Союзом были нереальны, а малые государства Восточной Европы не были готовы поддержать Запад, британцы и французы всё ещё были готовы обороняться, ожидая, когда их силы будут набраны. В мае 1940 года британская армия во Франции насчитывала десять дивизий; В сентябре 1940 года численность войск должна была быть доведена до тридцати девяти дивизий. Только когда британцы и французы собрали все силы своих империй, они были готовы задуматься о наступлении; до этого момента они были готовы ждать развития событий.

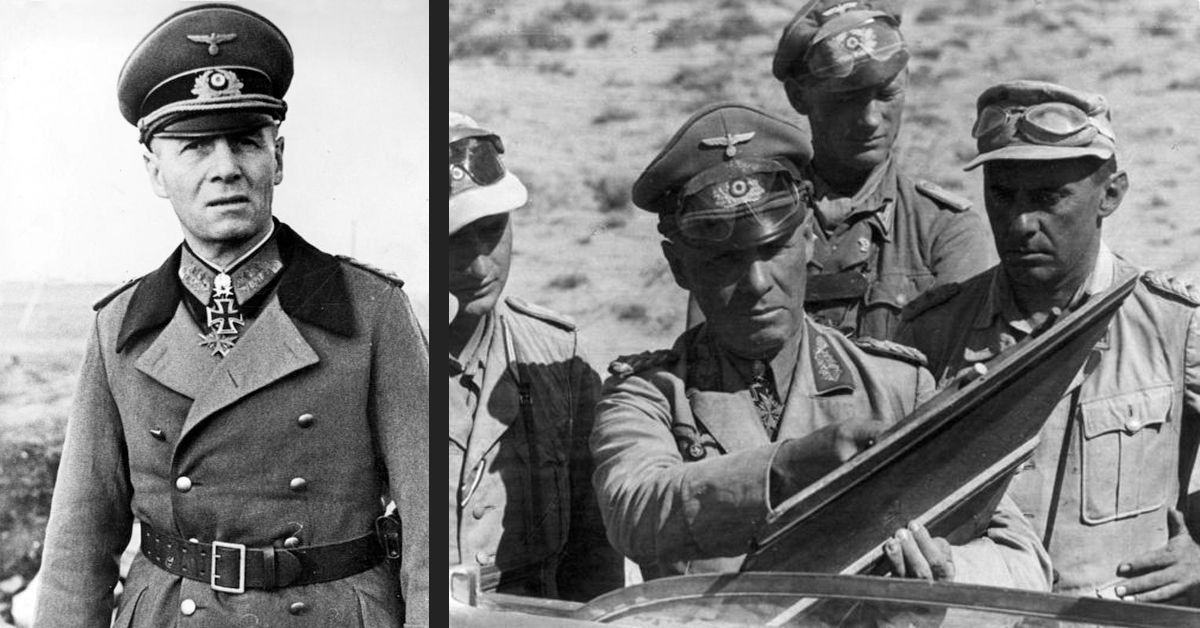

Роммель, «Лис пустыни», во время импровизированного инструктажа холодным утром в Северной Африке. Роммель продемонстрировал, что даже при ограниченных ресурсах тактическая смекалка и выдержка могут привести армию от поражения к почти триумфу. Его недостатками было желание руководить с передовой и, подобно наполеоновскому генералу, быть на виду там, где разворачиваются основные боевые действия.

Гитлер не мог позволить себе ждать. Он не мог позволить себе безжалостно сместить баланс сил не в его пользу. В 1940 году его армии были равны по численности объединённым армиям четырёх крупнейших западноевропейских государств, хотя Германия имела неотъемлемое преимущество единства командования и не имела недостатка в стандартизации, которая была проблемой демократий. Только в воздухе немцы обладали численным и качественным превосходством (3200 против 1800): в танках они уступали примерно 2500 против 3000, а их артиллерия насчитывала 7710 орудий против 11700 у французов. Время только усугубляло этот дисбаланс. Поэтому немцы были вынуждены взять инициативу в свои руки. Разрабатывая свой план нападения, они точно учли англо-французскую реакцию. Наступая по всему Западному фронту и вторгаясь в Бельгию, Люксембург и Нидерланды силами чуть более двадцати девяти дивизий (три из которых были танковыми, две предназначались для последующей переброски), они подсчитали, что англо-французские полевые армии вдоль франко-бельгийской границы будут стянуты в Бельгию и южную Голландию и там скованы двумя вторгшимися немецкими армиями. Главный удар немцев – в виде наступления трёх армий (сорока пяти дивизий) – должен был прийтись по центру, а семь танковых дивизий должны были быть сосредоточены для удара по фронту длиной сорок пять миль через Арденны к Маасу между Динаном и Седаном. Главный удар должен был прийтись на Седан, опорный пункт англо-французского наступления в Нидерланды, и наноситься, как и следовало ожидать, XIX танковым корпусом Гудериана. Девятнадцать немецких дивизий на юге не предназначались для демонстрации мощи линии Мажино. Но сам план сработал. Французская армия была разорвана на две части на Маасе в течение пяти дней; Ла-Манш был достигнут 25 мая — через пятнадцать дней после начала битвы. Британская армия и около 100 000 французов смогли вырваться из Дюнкерка — в основном из-за стратегической робости немцев, направивших танки в район, имевший столь зловещую репутацию со времен Первой мировой войны, — но для остальных побега не было. Голландцы сдались в конце мая, как и бельгийцы. Франция была вынуждена запросить перемирие к 22 июня (вступившее в силу 25-го числа). Немецкие потери составили 27 000 убитых, 110 000 раненых и около 18 000 пропавших без вести. Потери союзников оценивались в 2,3 миллиона, из которых около 1,9 миллиона были пленными.

На материковой части Европы Германия не имела соперников, учитывая её взаимопонимание с СССР, но её союзница Италия спровоцировала кризис на Балканах (и без того являвшихся зоной конфликта интересов Германии и СССР) своим необдуманным нападением на Грецию в октябре 1940 года. Поражение Италии привело к немецкому вмешательству весной 1941 года, в результате которого Югославия была полностью уничтожена в ходе девятидневной кампании, а Греция захвачена. После оккупации Греции немцы предприняли уникальную операцию – стратегическое воздушное завоевание, высадив парашютистов на Крите.

Немецкие парашютисты обыскивают пленных британских солдат на Крите

Операция включала захват и удержание аэродрома на острове и быструю переброску подкреплений парашютистам морем и воздухом. Это сильно отличалось от того типа операций, к которым привыкла единственная немецкая парашютная дивизия. В Нидерландах в 1940 году и на Коринфском канале в апреле 1941 года они использовались, как и хотел Гудериан, перед наступающими танками. Битва за Крит была очень сбалансированной. Высадившись с медлительных и уязвимых самолётов JU-52S, немцы понесли потери в воздухе, и на земле царила неразбериха, но им удалось взять и удержать Малеме, как благодаря удаче и ошибкам британцев, так и собственным усилиям. Это оказалось решающим. Безжалостность Люфтваффе (у британцев не было достойной упоминания авиационной поддержки) и упорство элитных немецких парашютных и горных частей решили исход сражения. Тем не менее, немцы понесли тяжёлые потери, и им больше не удалось провести подобную операцию.

Немецкие парашютисты у разбитого Юнкерса Ю-52 на аэродроме Малеме

Однако для Гитлера Греция, Крит и, по сути, всё Средиземноморье были отвлекающими манёврами, отвлекающими от решающего театра военных действий. Но он не мог игнорировать ни политические, ни военные реалии союза с Италией и катастрофические операции Италии в Северной Африке 1940–1941 годов. Ситуация в Италии была такова, что Германии пришлось вмешаться. Аналогичным образом, хотя и с другой стороны, у британцев, воюющих в Северной Африке, не было стратегического выбора. Изгнанные из континентальной Европы, без союзников и возможности вернуть себе плацдарм на континенте, они были вынуждены сражаться там, где имели сухопутный контакт с противником, и такой контакт имелся только в Африке. Непригодные для обороны итальянские владения в Восточной Африке были быстро захвачены; таким образом, британцы были вовлечены в операцию в североафриканской пустыне по той простой причине, что других районов для сражений не было. Поначалу они преуспевали в сражениях с итальянской армией, которая была безнадёжно плохо оснащена, плохо укомплектована офицерами и обладала крайне низким моральным духом. Мало кто из итальянцев был в восторге от союза с Германией; ещё меньше были готовы умереть за Муссолини. В декабре 1940 года 30-тысячный британский отряд под командованием генерал-майора Ричарда О’Коннора начал рейд против итальянских передовых позиций в Сиди-Баррани в Египте. Тактически операция характеризовалась крайней дерзостью (поскольку итальянские армии в Египте и Ливии насчитывали 250 000 человек) и максимальным использованием скрытности и внезапности. Подход к контакту включал ночные марши и залегание на открытой местности между итальянскими позициями и немного впереди них. Атака была направлена на итальянский центр с использованием точно такой же тактики, как и блицкриг: бронетехника с моторизованной пехотой и мобильная артиллерия, действующая при непосредственной авиационной поддержке. Итальянцы, застигнутые врасплох, дрогнули и, таким образом, потеряли всякую надежду спасти хоть что-то от разгрома.

Британские артиллеристы с гаубицей в Северной Африке. Война в пустыне не была осложнена присутствием мирных жителей, городов и партизан и стала ближе всего к «джентльменской войне».

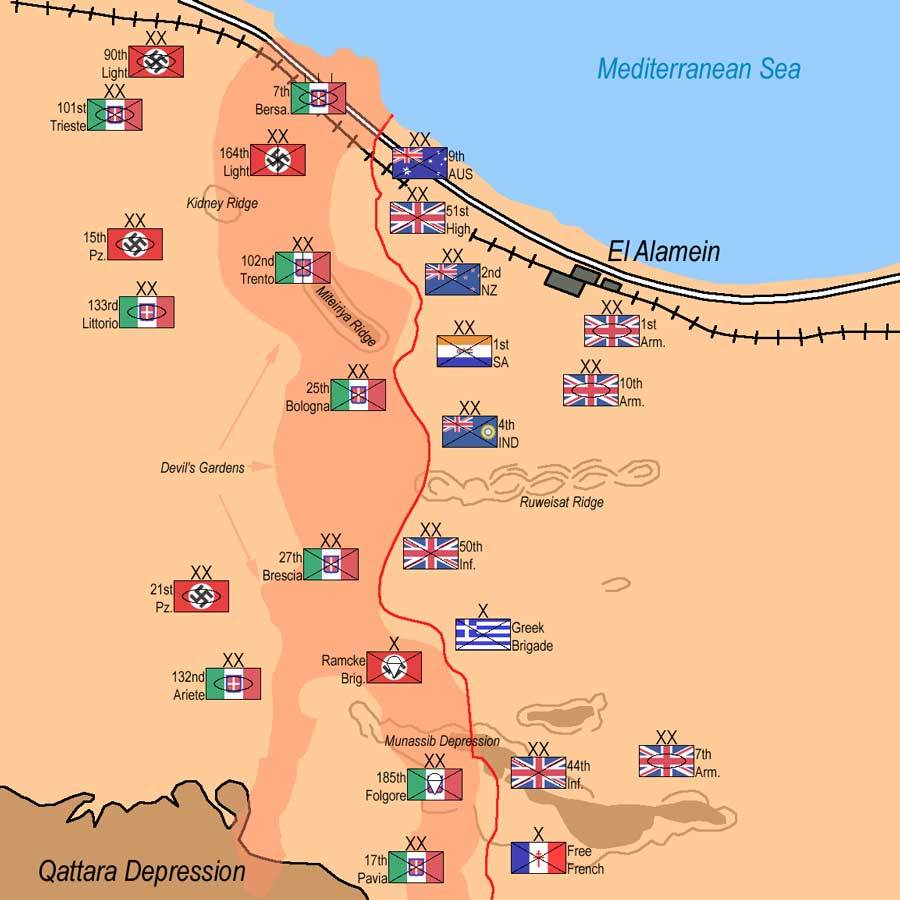

Им пришлось вести одну из самых сложных военных операций: отступать, находясь в соприкосновении с агрессивным противником. Они не находили места, чтобы развернуться и дать бой, настолько неустанно шли британские атаки. Отступая через Дерну, итальянцы искали убежища вдоль прибрежной дороги, но О’Коннор разделил свои тающие силы и отправил часть их по суше, вдоль Джебель-Ахдара, чтобы достичь Беда-Фомма как раз перед их приходом. Окружение было полным, и, потеряв в общей сложности менее 2000 человек, британцы уничтожили десять итальянских дивизий, взяли в плен 170 000 человек и захватили 400 танков и 850 орудий – одно из самых выдающихся военных достижений в истории. Однако полного стратегического успеха британцам не удалось достичь из-за незнания Черчиллем основных стратегических реалий. Учитывая раздробленность итальянской армии, можно было бы очистить всю Ливию, если бы все британские силы были сосредоточены. Когда итальянцы начали разваливаться, Черчилль распорядился перебросить ресурсы в Грецию, что, по мнению командования армии на местах, было безнадежным: если бы немцы напали на Грецию, никакая британская помощь не спасла бы греков. Таким образом, британцы потерпели поражение на обоих фронтах, не сумев ни противостоять немцам на Балканах, ни очистить побережье Северной Африки. В то время как стратегия должна служить политическим целям (и было бы трудно позволить Греции пойти на убыль без какого-либо жеста поддержки), стратегическое развертывание войск должно соответствовать реалиям и возможностям. Через девять дней после битвы при Беде Фомме в Триполи прибыли два немецких батальона. Они стали ведущими подразделениями того, что впоследствии стало Африканским корпусом под командованием генерал-лейтенанта (впоследствии фельдмаршала) Эрвина Роммеля. С приходом немцев война в Северной Африке продлилась еще двадцать семь месяцев, хотя вопрос был более или менее решен в октябре-ноябре 1942 года. Роммель, несомненно, был тактическим гением и в условиях динамичных боевых действий был более чем ровней любому британскому генералу, выступавшему против него. Но немногие кампании так наглядно демонстрируют важность логистики, времени и пространства, а также взаимосвязи наземных, воздушных и морских операций и их стратегического эффекта, как Североафриканская кампания. Каждую пулю, каждую единицу одежды, еду и припасы, каждый литр бензина (газолена) приходилось доставлять на театр военных действий, поскольку в самой пустыне не было никаких источников снабжения.

Африканский поход Роммеля...

Силы стран Оси в Северной Африке снабжались через Средиземное море: британцы – либо через мыс Доброй Надежды, либо через сам континент через западное побережье, Чад, Судан и Египет. Объём снабжения стран Оси напрямую зависел от масштабов британской военно-морской активности с Мальты, но если бы немцы удерживали Ливию (в дополнение к Криту), снабжение Мальты могло бы стать практически невозможным. Однако без поставок на Мальту было мало надежды на слом немецкого влияния в Ливии. Стремясь очистить прибрежную зону от противника, обе стороны наглядно продемонстрировали справедливость концепции «убывания силы наступления», ослабления наступательных усилий по мере того, как начинали ощущаться истощение сил и трудности с логистикой. В то же время, пока наступающий отдалялся от своих источников снабжения по всё более длинным линиям связи, обороняющийся отступал к своим подкреплениям, наращивая силы, в то время как наступающий слабел.